森 裕行(縄文小説家)

17.縄文人の時と祈り

先日、8歳の子供に引っぱりまわされる地元の縄文遺跡散歩を楽しんだ。「この縄文遺跡は5000年ほど前の……」と説明して頷いてくれるのは大人であるが、子供は小学校高学年になれば別かもしれないが、好奇心いっぱいで五感を研ぎ澄ましあちこち飛び回る。もちろん興味は、公園の遊具や昆虫、植物といった眼に入るものなのだろう。道端に見つけたモグラの死体、小さなアリやダンゴムシ、ブランコなど遊具があれば駆け寄るし、遺跡のそばの道祖神の前に花が手向けられているのを見れば、自分でも花をさがして手向ける。大栗川の川渡り施設(飛び石)があれば勝手に渡っていく。地域の講座では「五感で縄文を楽しもう」などと言っていた私も、機敏に即応する子供に教わることが大きかった。おそらく、現代文明に晒されすぎた大人より、子供は縄文人を肌で感じることができるのかもしれない。

大栗川対岸から見た番場公園、右側に飛び石が見える 筆者撮影

縄文時代は10,000年以上続いたが、最大の特徴は自然との共生であったのだと思う。氷河期が終わる頃から、大陸では住人達は狩猟・採取から農耕や牧畜にシフトしていく。当然ながら自然を改変することが大きくなり、社会も格差社会に変わっていくが、日本列島では従来の狩猟・採取をベースに有用植物の栽培や定住化による狩猟・漁労の高度化で、農耕社会等と一線を画しつつ文化を深化させていった。そして、小林達雄氏の縄文の思想(ちくま新書 2008年)によれば、土器での煮炊きで植物なら300種類以上を食用にし、これに多様な動物が加わるのだから、非常に多様な食物摂取をしてきたようなのである。これは農耕・牧畜文化と比べても強靭な食物摂取手法であり、それ故10,000年以上も続いたのだろう。自然との共生の勘所は、五感で自然や人間自身と接しながら本物の知恵(愛)で共存共栄を図ることなのだろう。次は小林達雄氏の縄文カレンダーであるが、自然と持続的に共生する知恵そのものがにじみ出ているように思う。

「縄文人の世界」小林達雄著 朝日選書 1996年 111ページより

これを見て分かるのは、季節の流れ動植物の変化の中でよい時を見つけ、貝や植物の採取(小豆や大豆、芋やゴボウなどの栽培もしていたが)や狩りをする一方、住居や道具作り(籠や木製品含む)も季節を考え行い、自然との共生を無理なく実現しているようなのである。また、多くの生命と接する中で、人間存在のあり方を学んでいったに違いない。縄文人も生きるために、膨大な薪の消費もしていると推定されるので、自然とのバランスもいろいろ考えて行動し、現代のような危機を招かなかったことは確かなようだ。現代の危機(環境破壊や戦争等)に対し、梅原猛氏は「人類哲学序説」(岩波新書2013)でデカルトからの西欧哲学を批判し、縄文時代の思想とも関係するとして「草木国土悉皆成仏」の思想を評価している。また、カトリックでも「神はお造りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それはきわめてよかった」(創世記1−31)が引用され、「……イエスが人間の眼をもって見つめられ感嘆なさったまさにそうした野の花や鳥たちには、今や、イエスの輝かしい現存が吹き込まれているのです」(「ラウダーテ・デウム」45P カトリック中央協議会 2023)

さて、先日は八王子市恩方市民センターに立ち寄った。ここの市民センター敷地は小田野遺跡の一画にあり、縄文中期(加曾利E4)の柄鏡形敷石住居址が一つ出土している。

恩方市民センターにて筆者撮影

裏の台地に登ると北側の綺麗な恩方の山並みも見え、昔ながらのお地蔵様にほっとする。気持ちの良い場所であり、私も何度か来た。この敷石住居は北に入口があるので、このような綺麗な夕焼けも敷石住居の中に差し込んできたかもしれない。

筆者撮影

敷石住居が現れた縄文中期末からは、気候の冷涼化が言われるなどで、中期の社会が大きく変わる。社会の変化はアイデンティティの変化を伴うのが常であるため、この時期に祭祀などの活発化があり、その関係で敷石という非常に手間のかかる住居建築が始まるのも頷ける。いろいろな意味で祈りの時代であったのだろう。

ところで、日本人にとって祈りとは何であろうか。日々の神仏・祖先との語らいも大切だが、ライフサイクルの中での節目も重要なのだろう。「霊魂の民俗学 日本人の霊的世界」(洋泉社 2007)の「日本人の一生」を読んで、いろいろ納得した。エリクソンの発達心理学は人間の身体の成長に合わせての心理的課題を述べた理論であるが、そんな現代の知恵以前に、先祖から魂の知恵があるのだった。以下、「日本人の一生」を参考にしながら述べてみよう。

日本人の場合、祈りは誕生前から始まる。女性の26夜待ちの集まりで、受胎を願い。妊娠5か月での帯祝いは、魂が身体に宿ったという祝いでもあるようだ。そして、出産になると産神信仰(結婚するまでの守り神)となる。産神は山の神、便所の神、箒の神の三つの別名を持つようだ。便所の神は以前トイレの神様ということで書かせていただいたが、縄文時代から何かしら伝わってくる信仰もあるように思う。そして、いよいよ出産になると、名付けと赤ちゃんの着物(おくるみ)。これには魂に関係する重要な意味があるようだ。名前は赤ちゃんが生まれても、すぐに亡くならないように、名前を読んでこの世に引き戻す意味があり、おくるみも何らかの意味があるようだ。葬式で着物を左前にするように着物やおくるみには隠れた意味がありそうだ。八王子市の宮田遺跡の子抱き土偶は出産直後の初乳を与える像と考えているが、赤ちゃんは明確におくるみに包まれ、しっかりと母に抱かれているのは、こうした風習が縄文時代から来ている証かもしれない。

子抱土偶レプリカ 八王子市郷土資料館にて筆者撮影

そして、乳幼児は成長し7歳になり、日本では七五三の祝いをするが、どうもこれは「七歳までは神のうち」という昔からの考えのようで(エリクソンの目的志向性の時代に相当)、縄文時代の葬儀の子供と大人の違いとも関係があるかもしれない。そして十五歳前後で成人する。これは子供を生める年とも関係があり結婚と結びつく。縄文時代も夜這い(本来は魂と魂の「呼び合い」を曲解か)やイレズミ、抜歯(中期末に東北から始まる)があったようだ。そして、日本人になじみの厄年も実にエリクソンの発達心理学と関係づけられそうで興味深い。さらに、いつ来るか誰にも予想できない死と葬儀。こうしたライフサイクルの節目で祈りが求められる時。これを、暦という自然のおりなす時と重ね、仲間と共に祈り厳しい人生を生き抜いてきたに違いない。

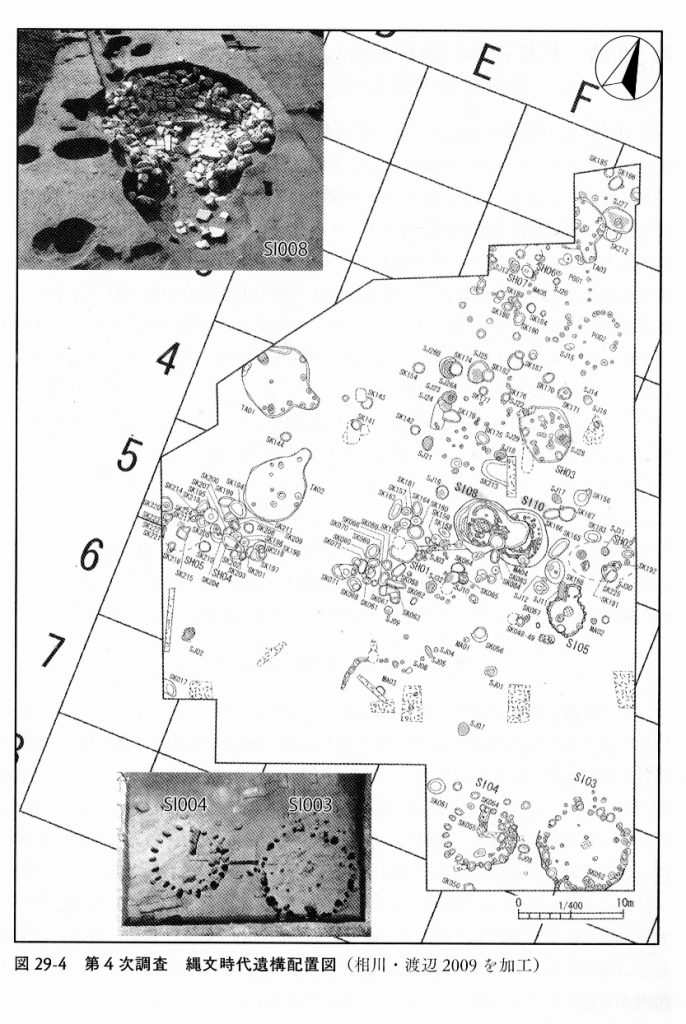

ところで、祈る場所はどこだったのだろうか。縄文中期後半から後期にかけて関東西南部と甲信地方の文化は大きく変化するが、この小田野遺跡は市民センターの敷地以外でも様々な遺構や遺物が見つかっている。縄文中期はムラの中央広場に墓地があったりしたが、ここは後期に向かっての霊場のようである。この界隈の老若男女が縁者と共に集い祈りをささげ、時に楽しく語り合ったのではないだろうか。

「東京の縄文学」安孫子昭二著 之潮 2015 203ページ