鵜飼清(AMOR編集部)

●プロローグ

松本監督とお話する場所を高田馬場にさせていただいたのには、ちょっと理由があります。高田馬場というところには、ヘレン・ケラーと縁があります。大久保に日本ヘレン・ケラー協会があり、JR高田馬場駅近くに点字図書館が昔からあります。ぼくは大久保で生まれ育ちました。だから小さいときからヘレン・ケラーを知っていました。

高田馬場駅へ電車に乗りにいくと、ホームで白い杖を持った人と会うわけです。親にどういう人たちなのと聞くわけです。親から目が見えない人だと説明されて、目が見えないということを、物心がついたときから、意識して育ちました。子ども心に、目の見えない世界というのが想像できないんですよ。怖くて、怖くて。ぼくは臆病だから。気が小さいもので。今この古希を過ぎた歳になってもまだ怖いんです。目が見えなくなったら、どうしちゃうんだろうって。音が聞こえないというのも怖いけど、まず目が見えないということは、ぼくにとってはあり得ないことだと、ぼくが生きてるなかにはね。そういう事実に逃げているというか、そんなことがあったら気が狂うような感じなんです。

そういう気持ちでいて、監督の前作の『パーフェクト・レボリューション』という映画を観て、「障害」ということを感じさせてもらったのですが、ぼくにとって「障害」ということは生涯のテーマなんです。ぼくが30代の10年間、燦葉(さんよう)出版社というところで働いていたのですが、社長の白井隆之という人は子どもの頃に病を患って、頭脳はしっかりしているのですが、身体を動かすときギクシャクするんです。話し方もスムーズという具合ではありません。身近にいわゆる「障害」を持つ人と働いていました。そして、ぼく自身も生まれつき形態に「障害」があります。小学生の頃は、それであだ名をつけられていじめられたことがあります。だから「障害」は、ぼく自身にとってとても重要なテーマなんです。それもあって、ぼくがクリスチャンになったということがあります。

監督もぼくもカトリックの信者であるということで、「AMOR」という場でのお話を聞かせていただければと思っております。(鵜飼)

鵜飼●まず、『桜色の風が咲く』という映画をつくろうと思われたのはどうしてなのかからお聞かせください。

松本監督●前の作品である『パーフェクト・レボリューション』を東大で上映会をする機会がありまして、そのときにちょうど対談相手が福島智さんだったんです。それで福島智さんが、『パーフェクト・レボリューション』について、まあ健常者と同じようには映画を観られないわけですけど、そういう状態でありながら、かなり豊かな意見と言えばいいのか、感想を述べていただいたんです。そのとき、この方はものすごく知的でもあるし、聡明で洞察力が鋭いと言いますか、なんなんだろうというまず疑問がわきました。ぼくは目が見えていて聞こえもするので、まさか目も見えず、音も聞こえない方からこのような深いご意見をいただくとは思ってもなかった、もちろんぼくの先入観もありますけど。それで驚いて、この方についてもう少し調べてみたいなと思って調べたというのがきっかけです。

そこから彼についての本を読んで、まずその思想的なところにとても強く惹かれたというところがあります。このあとの話にも出てくると思いますが、「苦しみ」ということに対して、どのように考えるかっていうところが、深く考察されていました。それというのは、ぼくはカトリックの信者なので、「苦しみ」というものについては、考察せざるを得ないというか。この立場で映画をつくろうとしたり、生きていこうとすると、どうしても避けられないところでもありますし、そういうところですごく惹かれたというのがあります。

その上で、ただ彼の物語や思索をそのまま描こうとしても、映画にはならないだろうと思ったんです。日本のお客さんにアピールしないと思ったんです。ですが、お母さまの視点からの物語を本で読んで、お母さまは健常者という意味では大多数のいわゆる映画のマーケットとして狙っている方々と近い立場にいると思うのですが、そのお母さんを主軸にすれば、この物語は映画になるなと直感しまして、それでご相談したわけです。

鵜飼●智さんが『パーフェクト・レボリューション』を観られたわけですが、目も耳も不自由で、どのようにして観られたのですか。

松本監督●基本的には、映画のときに音声ガイドとか、それは視覚障害者向けのものですよね、あと聴覚障害者向けのものも字幕とかでありますよね。その2つを合体させたような台本を読んでいるんだと思います。点字ですね。

鵜飼●そのとき、監督が智さんと話したのはどのようにされたのですか。

松本監督●指点字(ゆびてんじ)での通訳者がいました。ぼくと福島さん、福島さんの通訳者2名と、あと『パーフェクト・レボリューション』のモデルの熊篠さんと東大の熊谷准教授です。

鵜飼●ぼくは智さんと言ってしまいますが、お母さんは令子さんですね。そのように話させていただきます。指点字についてはもう少しあとでお聞きします。

前作の『パーフェクト・レボリューション』のときも障害者が主人公でした。そのときに、監督が言っているのは「障害は私たちのためにある。私たちが愛し合うために。私たちが生まれ変わるために。私たちが不可能を可能にするために」ということでした。智さんを知ったときの、監督の気持ちというか精神性はどのようなものだったのでしょうか。

松本監督●精神性は基本的につながっているんだと思います。ただ『パーフェクト・レボリューション』のときは、そのセリフ が、ぼくのなかで「障害」というものをこう捉えたいと思っているものを反映はしているのですが、もしくは『パーフェクト・レボリューション』という作品全体を通してもそういうところを抽出しようとはしてはいるのですが、それが作品の具体的な身体になっていない、と言っていいのかな、という感覚がありまして。まだぼくのなかで、そのセリフはある意味抽象的というか、ぼくにとっての理想的なセリフとして出てきていると思います。

が、ぼくのなかで「障害」というものをこう捉えたいと思っているものを反映はしているのですが、もしくは『パーフェクト・レボリューション』という作品全体を通してもそういうところを抽出しようとはしてはいるのですが、それが作品の具体的な身体になっていない、と言っていいのかな、という感覚がありまして。まだぼくのなかで、そのセリフはある意味抽象的というか、ぼくにとっての理想的なセリフとして出てきていると思います。

なので、そこまでは「障害」のことを深くは捉え切れていなかったと反省しているんです。それで福島さん(ぼくもこれから智さんと言わせてもらいますが)と出会ったのは、公開から半年近く経っていたと思いますけど、もう1回どういう形かで、「障害」というものに対して向き合い直したいというか、もっと深み、本質的なところを捉えたいという気持ちがあったんだと思います。それで、まさに今回は『パーフェクト・レボリューション』で書いたようなセリフがある意味、ちゃんとした作品の身体になっているのではないかと思っています。

鵜飼●そこで監督の「『障害』というものは、いわゆる〈社会が分類する『障害者』に特有の何か〉ではない」という言葉ですね。これは、監督が言う深みに入ってきているのではないかと思うのですが。

『パーフェクト・レボリューション』のときの主人公は車椅子の生活で、彼女も風俗に勤めているというシチュエーションが、社会から排除された側と言いますか、そういう立場の人を取り上げて、生きる姿を描いています。そこでは「社会が分類する」というところは意識されていたと思います。いわゆる一般的な生活をしている人たちから見ると、車椅子の彼氏と彼女は社会の周縁で生きているわけです。そこを色濃く出されていたと思います。そこに監督さんの訴えがあったと思います。彼氏、彼女らだって必死に生きてるんだというメッセージです。

『桜色の風が咲く』は、智さんを取り上げることで「障害」という車椅子の側の人間に集中しますね。監督のいう「特有の何か」なんですが、燦葉出版社の白井社長は、形態的には障害者として奇異な目で見られがちです。智さんも形態であって、頭はしっかりしているわけです。多動性発達障害のような人たちとは違いますね。そこも分類するというか、その人たちに特殊の意味付けがあって、その人たちが本来、日本の社会でどう生きていけるのかということにつながっていくことなのかなと思いますが、監督さんはどのような意味づけをされますか。

松本監督●そうですね。『パーフェクト・レボリューション』でも、脚本を書いていくときに、「障害」は何かが欠けている、というふうに言い換えることができるかも知れませんが、欠けているとすれば、そのクマとミツだけではなくて、周りにいた恵理さんとか、その旦那さんとか、彼らにも何か欠けるところを描かないとなと意識はしていました。ただ企画の、いわゆる障害者同士のラブストーリーみたいなところが、やはり前面には出てきてしまうので、少しマイノリティーに対する讃歌と言いますか、そういう側面が強くなったかなとは思います。

ただ元々社会的な様相だけを映すのではなく、もう少し人間というか人生というか分かりませんけれども、何かもっと根源的なものに触れたいというのは、企画の最初からありました。その上で、『桜色の風が咲く』に取り組むときは、やはり智さんの考えも手伝って、その「障害」と考えているものを、ぼくは「苦しみ」と、ある意味、読み替えられるんじゃないかと思ったわけですよ。もちろん智さんの場合、最終的には、社会からはいわゆる「障害者」と分類されてしまいますけど。智さんにはたまたま目が見えなくなるという、もしくは耳が聞こえなくなるという、社会的に「障害者」と認定されてしまう「苦しみ」が訪れるんですけど、「苦しみ」は「苦しみ」であって、一般の健常者にも当然「苦しみ」というのは人生には不可避なものとして突然訪れてくるものでもあると思うんです。ましてキリスト教的には「原罪」というものもあって、人間というのは本来的に欠けてしまっているわけです。なので、もっと普遍的な「障害」、読み替えて「苦しみ」っていうことの物語にしたい、そしてできると思っていたんだと思います。

鵜飼●それが、智さんに魅力を感じた、集約した言葉ですか。監督は智さんの思想を読み取られて、「苦しみは寧ろ人間存在の本質であり、苦しみによって人と人は繋がり得ると信じようとしていた」と書かれています。また、智さんはヴィクトール・フランクル(『夜と霧』の作者)の「絶望は苦しみから意味が剥奪されること」という言葉から「苦しみに意味が生じることが希望」だと解釈していますね。

松本監督●なんとなくぼくは直観的にはそのようなことを考えていて、それが合っているかどうかは分からないんですけど。それを智さんも、もちろんぼくよりもより深く具体的な形で、同じように考えていらっしゃったので、智さんの半生をお借りすることができれば、「障害」というものを、社会が分類する「障害」ではあるけれども、それ以上に深めた形で、より普遍的なものとして提示できるかなと思いました。

鵜飼●映画のなかで、神様が出てきていて、「神様は乗り越えられない試練は与えない」というセリフがあって、智さんは「ぼくは普通でいいんだ」と言いますね。

松本監督●これは智さんが実際にそのようにおっしゃっていたんですよ。ぼくもキリスト教徒ですし、信仰がありますけど、それに対して疑いたくなるときとか、ふざけんじゃねえよとか、あるんです。そういうときって、なんかやけくそな気持ちが出ますから。そういうところを、やはり入れた方がいいかなって思ったんです。自分と重ねてますけど。

鵜飼●智さんは、視覚、聴覚を失うことが、暗闇と無音の宇宙空間に放りだされたような孤独と表現しています。そのような状態でありながら「僕がこういう状態になったのは、こういう僕でないとできないことがあるからじゃないだろうか」と言ってるわけです。こういう意識に入っていくというのは、とんでもなくすごいことだなと、ぼくは思うんです。ぼくが生きている今の状態では、その意識にはとても辿り着かないんです。ぼくも「神様はこんなぼくでも必要とされたからここにいるんだ」と思って、それを励ましにしています。だけど、智さんのような状態になってもここまで言い切れるというのはびっくりなんです。

松本監督●まさにその言葉がいちばん映画に取り組む上では、惹かれた言葉ですね。智さんが、この「苦しみ」がないと自分の使命というか、人生が成り立たないというようなふうに考えられたのは、ほんとに尊敬しています。

鵜飼●そこに今度は家族の支えというものがあったと思います。彼一人でそのように思ったとしても、実際に彼が思うような生き方はできない。子どものころから少しずつ目が見えなくなり、片目しか見えなくなった時に「ぼくは半分見えないけれど、半分はお母さんが見えるから」というセリフとか、「耳が見えなくなっても、お母さんが聞こえているから」というようなセリフがありました。傍に居るという支えが智さんにはありました。

まず家族という支えについて、お父さん、お兄さん2人がいます。彼らも家に「障害者」がいることによって、一般の家庭の生活のような営みとは違ってきたと思います。次男がお母さんに、自分のことも構ってほしいんだと言いますね。弟のことばかりかまっているという寂しさが出ています。すると、長男がお母さんに、次男はぼくが面倒みるから大丈夫だよと言います。そのシーンで、兄弟の絆が見えてきます。

松本監督●家族の力は偉大というだと思います。もしかしたら家族そのものというよりも、そこに生まれる愛なのかもしれませんが。いずれにしても智さんが言うように、何か「苦しみに意味が生じる」とすれば、そのような障害者を家族に持っているだとかだったり、友人に持っているということだったりも、「意味が生じる」というふうに考えられるんじゃないかなと思います。ただそう考えることは難しいことで、智さんを支えた家族というのはやはりすごいなと思いますし、実際今度はまわりが問いかけられている。障害者はもちろんですが、健常者であっても能力が低いと見做された途端に、自己責任などという主張を盾に社会効率的に合理的とされる判断を持ち出されて容赦なく切ら捨てられていくわけです。本当にそれでいいのでしょうか。逆に、智さんがいなかったら、令子さんの人生はどういうふうになっていたか分かりませんけど、智さんの障害は令子さんの人生にも意味をもたらしているんじゃないかなと思いますけど。

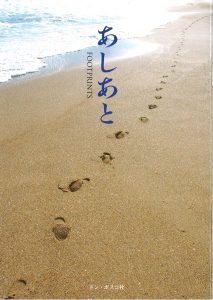

鵜飼●お母さんの令子さんですが、ほんとにお母さんの力を感じますし、母親の力は同伴者としての支えと思います。母親を観 ていて、『あしあと』という詩(マーガレット・F・パワーズという米国人女性の詩 原詩英語“Footprints”)を思い出していました。いつも傍にいてくれる同伴者の「主」の存在です。

ていて、『あしあと』という詩(マーガレット・F・パワーズという米国人女性の詩 原詩英語“Footprints”)を思い出していました。いつも傍にいてくれる同伴者の「主」の存在です。

ある人が夢を見て、そこで自分の過去の人生の歩みを振り返ります。砂の上には主と二人のあしあとが並んでついている。しかし、よく見ると最も困難でつらいときに一人分のあしあとしか見当たらないのです。そこでこの人は主に不服を言います。なぜ最もつらかったときにわたしを置き去りにしたのかと。主は言います。一人分のあしあとしか残っていないところは、わたしがあなたを抱きあげ、あなたを運んであげた日々だったのですと。

監督が書いてますけど「この映画が教えてくれたことは、苦しみの意味だけではなく特に母令子のふるまいを通して感じとった、人生の光や愛についてであったことも、ここに記しておきたい」とあります。

母親の無償の愛といいますか。

ただ一方では、なんでこんな子を産んでしまったのかと考えることも可能なわけです。智さんにしても、なんでぼくをこんなになるような身体で産んだんだって、母親を怨むことだってできるわけです。しかし、この映画では、というかこの母子はこのハンディーをマイナスとして受け止めないんですよね。新たなことが起こったら、障害があったら、それを乗り越えようとします。これはいったいなんなのかなと思いました。どうしてこのような前向きな力が生まれてくるものかと。

母親ということで言うなら、お腹を痛めて産んだ分身ということで、ひとつの理解はできなくはないですが、男性には実感としてはなかなか分からない領域となってしまいます。

松本監督●智さんに関しては、ほかの家族とかの愛情がおそらく決定的に影響はしているとは思います。もちろんご本人の資質とかがあるとは思いますが。実際の令子さんもエネルギッシュな方で、ご本人は、必死だったって言ってました。何か特別なことをしたという意識はおそらく令子さんにはなくて、ただただ夢中で、子どもが可哀そうだからということだけだったのではないかと思います。そして、その支えがあったからこそ、智さんも障害を乗り越えて、立派に生きていけたのだと思います。

鵜飼●極端に言えば、お母さんが居なくていまの智さんは居ない、という想像をしてしまうぐらいにお母さんの力が必要だったろうと思うんです。

映画で、智さんの親友・山本さんが、盲学校に復学した智さんを出迎えて、「君は孤独じゃない」「思索は君のためにある」と伝えるシーンがあります。この「思索」とは重い言葉だと思います。ぼくが思うに、智さんはとても頭の良い人だということです。障害にぶつかっても、それをただの障害として凹まないわけです。なにかあったら、それがなんなんだろうかという考える力があって、問題を組み立てていく力とでも言いましょうか、理由付けができる人だと思うのです。かなり理系の思考力を備えているというか、育んでいる人だなと。仕組みといったものを計算していける能力があるなと。それを総合した知力を持っている。だから障害を越えていくことが可能だったのかなと思うんです。

松本監督●実際にお会いして、ものすごく頭の良い方です。映画で描いていることが、頭がいいからでしょ、とは思ってほしくはないですけど。現実として、とても知的な頭のいい方だとは思います。

鵜飼●そこから、この映画を観て、智さんから学ばなければいけないと思うひとつは、自分で考える力を失ってはいけない、ということだろうということです。智さんがあれだけ頭がいいからということではなくて、自分の頭で考える力を失くしてはいけない、ということを示してくれているように思います。何かあったら、凹まないで、それがどうしてなんだろうかということを、まずは考えてみることをしましょうよと、教えてくれているように感じます。

この映画で印象に残るシーンはいくつもありますが、ぼく自身の経験を思い出しながら観たのは、仲間から義眼を取って見せてみろと言われた智さんが、取って見せますね。そのときの彼のとった勇気に感動したし、そのことで父親と母親の思いの違いが出ていたのも印象に残ります。父親はこれから智さんが一人で生きていくには自分で対応できないといけないと言い、母親はそんないじめは許せないと学校へ訴えに行くと言います。智さんが、父親、母親のそれぞれの愛情を受けて育ったのがよく分かるシーンでした。

智さんは、そういう精神的な支えがあって、自分では現実に凹まない、自分の現実を曝け出して、やったことに弁解しない。これは、彼のような知力がなくても、できることのはずなんですが。

松本監督●そういうものを受け止める勇気が智さんにはある。現実を直視することができる、たとえ怖かったとしても。それで一回受け入れて考える。それが智さんをこういう人生にまで辿らせたのだと思います。

鵜飼●先ほど出てきました「指点字」ですが、智さんとお母さんとの間で交わされるシーンが思い出されます。「指点字」は、お母さんが発明されたのでしょうか。

松本監督●元々は点字のタイプライターを使っていたことから出てきたことだと思います 。両手の指を6本使って文字を打って いきます。智さんの指をタイプライターのキーボードに見立てて、そこに打つわけです。令子さんがとっさに思いつかれて「指点字」が生まれました。いまのコミュニケーション手段になっています。少しずつ海外でも知られるようになっていっています。視覚障害から盲ろう者になられた方は、視覚障害になったときに点字を覚えているので、それを使えます。聴覚障害から盲ろう者になられた方は、触手話とかになる場合が多いようです。

いきます。智さんの指をタイプライターのキーボードに見立てて、そこに打つわけです。令子さんがとっさに思いつかれて「指点字」が生まれました。いまのコミュニケーション手段になっています。少しずつ海外でも知られるようになっていっています。視覚障害から盲ろう者になられた方は、視覚障害になったときに点字を覚えているので、それを使えます。聴覚障害から盲ろう者になられた方は、触手話とかになる場合が多いようです。

鵜飼●メディアとしての道具には、視覚障害者には点字がありますが、もっと広げてコミュニケーションについて考えるとどうでしょうか。智さんは「言葉は情報だ」と言います。現代はいろいろなメディアがあって、情報があふれています。PCとかスマホとかがあります。そんななかで、「暗闇と無音の宇宙空間に放り出された」という智さんの世界のコミュニケーションということで言うと、監督はどのように感じますか。監督は映画というメディアで発信されている。ぼくはWEBマガジンAMORの場で発信しています。ぼくらの周りにはいろいろなメディアがあるけれども、智さんは限られたなかで世界をつくらざるを得ないわけです。それでも、ぼくは智さんの方が豊かなのではないだろうかという気がするのです。たとえば、ものを考えるときは目をつぶって考えますし、音のない静かな場所が最適だと思います。カトリックでは黙想といって静かに祈りをすることがあります。禅寺での座禅もまさにそういう環境の中で行われます。智さんは、そういう宗教性ではないなかでの自身との対話があるのではないかなと思ったりもします。これは、智さんだから言えることなんだろうか。「思索は君のためにある」と言われるように、そこにコミュニケーションの本質を智さんがつくっていっているのかなと思うのです。

松本監督●智さん自身は、言葉は自分の命というか、魂の呼吸とか、酸素みたいなことを仰ってるんです。でも彼の思っている言葉というのは、スマホとかツイッター、LINEとかで見るような、言葉ではないような気がします。彼の言葉というのは、皮膚感覚とか、他人との実際の皮膚の接触を必然的に持っていて、それも含めての言葉のやり取りだと思うんです。だから匿名なやりとりだとか、体温のないやりとりではないと思います。彼はそういう意味で、コミュニケーションという意味では、もちろん不便なところはたくさんあると思うのですが、言葉の持っているいちばん大切なところというか、実際に文字面だけではなくて、言葉に必然的に付随しているものに対して、非常に敏感になられたんだろうなと思いますし、実際そういう生き方から自分たちの社会が問いかけられている部分はあると思います。

鵜飼●耳が聞こえるときに、ピアノを弾く女の子との交流が生まれますね。智さんは音楽が好きで、ラジカセを買ってもらって 喜ぶところがありました。音楽が好きで音が失くなっていく、そういうなかで女の子の弾くピアノを聴 かせてくれと言って、ピアノの鍵盤の蓋におでこを付けましたね。皮膚感覚で感じるのでしょうね。

喜ぶところがありました。音楽が好きで音が失くなっていく、そういうなかで女の子の弾くピアノを聴 かせてくれと言って、ピアノの鍵盤の蓋におでこを付けましたね。皮膚感覚で感じるのでしょうね。

松本監督●智さんはあれで感じるわけですが、ぼくは耳が聞こえるから、智さんが感じたようには感じとれてはいないと思います。研ぎ澄まされている感覚だと思います。振動だけでしかないわけですから。そこの境地までいくには、それこそ徹底して黙想や座禅でもしないとならないかもしれません。

鵜飼●人間の五感を使うことで、生きていく光があるということを教えてくれているように思います。智さんは、ほんとにシンプルでピュアなものを感じさせてくれます。

映画のなかでベートーベンのピアノ・ソナタ「悲愴」が流れているのは、このピアノを意識されたのでしょうか。

松本監督●これはぼくの趣味ですね。ベートーベンの「悲愴」は大好きですし、ベートーベンも聴覚を失っていきながら作曲を続けています。それになぞらえて「悲愴」を使っています。最初は演者さんに弾いてもらっていましたが、編集段階で辻井さんが弾いてくれるといいのになあと思っていたら、たまたま辻井さんが「悲愴」の入ったアルバムを出されたので、使わせてもらえないかってお願いしたら、許諾をいただきました。クラシックの持っているエモーショナルな豊かさに魅力を感じます。

鵜飼●演出にあたって大切にしていることについて「その人の嘘のないところが映るようにしたい」と話されていますね。

松本監督●まさにそのことを大切に思っています。嘘のないようにという。ぼくはテストっていうのをやらないんです。段取りってのも基本的にはやりたくないんです。というのは、役者さんが上手に演じているところを撮りたいわけじゃなくて、役者さんの存在を撮りたいからです。役者さんの存在からあふれ出ているものを、カメラに収めたいなという気持ちがあります。あるシーンをかなりの回数演じてもらうっていうのは効果があるとは思いますが、5回とか6回やる程度では、上手にはなっていきますが、存在を撮るという意味ではどうでしょうか。相手がどういうふうに言ってくるかが役者さん同士で分かってくるし、自分がどういうニュアンスで言うかはもう決まってきちゃうので、それはつまらないなと思っていて。まさに1回目でやるというのが、自分も自分自身のことが分かってないわけで、まさかこんな声で言っちゃう、こんな行動をしちゃうとか、表情もそうですけど、そういうところに人間性が出るような気がして。そういうのをあまりコントロールしないまま、丸ごとポーンと出されている、その瞬間を撮りたいなという気持ちがあります。この作品の後は、もう少し別のことを考え始めているのですが、いずれにしても、嘘のない存在を、と常に思っています。特に小雪さんに関しては、ほんとにお母さんとしても魅力があって、ご本人がすごくその雰囲気をお持ちでしたので、その感覚というのをそのままカメラに記録したいという気持ちが強かったですね。

鵜飼●小雪さんは、実際に3人の子どもさんを育てられていて、子どもへの接し方が演技ではなくて、まさにお母さんでしたね。監督は、小雪さんが泣くシーンも一度だけで撮ることを大事にされたということでした。

松本監督●とにかく大事にしたいのは、その人の身体のなかにある、言葉とか理性では判断のつきようのないものっていうのをそのまま撮りたいっていう気持ちがあります。

鵜飼●この映画は劇映画ですが、実際にモデルがいて、それで脚本を書いておられます。たとえば『男はつらいよ』の寅さんのような人物が主人公で動き回る映画ではないわけです。モデルがリアルにいるわけですね。そういう映画をつくる演出の難しさとか、逆に楽しさとかはいかがでしょうか。

松本監督●基本的には楽しさばかりです。ぼくも智さんと同じように、キリスト教的に言うと、神様がどうしてこういうことを

なさったのか、もしくはそうなることを許されたのか、ということに対して、もしくは、神様はどうしてこのような世界をつくったのか、ということに対しての、その秘密を少しでも知りたいと思ってるんです。もちろん神様の知恵には及びもつきませんが。なので、それには、人が作ったフィクションだと、自分でつじつまを合わせてつくってしまうので、ほんとうの人生の煌めきというか、真理というものから離れてしまうという感覚があります。。対して現実に起こった出来事というのは、それは神様がつくったというか、導いたと言っていいかどうか分かりませんが、まあぼくはそう思ってますけど、なにか人間が理性的には考え得ず、作劇上はこうだったらうまくいってたのに、と思うような不都合がたくさん含まれている。作劇上は不都合だけど、きっとそっちの方が豊かというか、ほんとの真理を含んだものなんじゃないかなというふうに思っています。なので、実際に生きたかたを映画にするのは、ほんとに楽しいし、自分が安易な答えに流れ着くのを阻止してくれるという気がします。

鵜飼●頭でっかちな映画はつくれないということでしょうか。

この『桜色の風が咲く』というタイトルですが、風は「吹く」のですが、あえて「咲く」にされたわけですね。このタイトルに込められたのはどういう意味があるのでしょうか。

松本監督●実際は、『桜色の風が咲く』の前に別のタイトルがありまして、それは「ミスター ヘレン・ケラー」というタイトルだったんです。ぼくはけっこうそれを推していたんですが、GAGAさんと話していくなかで、主にマーケットのために最終的には変更しようと。

それで、この映画の途中と最後に出てくる吉野弘さんの『生命(いのち)は』という詩が、かなり重要な、この映画のファクターでもあり、この映画に寄り添いながら存在してくれていると思っています。

『生命(いのち)は』という詩には、「生命(いのち)は自分自身だけでは完結できないように つくられているらしい 花も めしべとおしべが揃(そろ)っているだけでは 不充分で 虫や風が訪(おとずれ)て めしべとおしべを仲立ちする 生命(いのち)は その中に欠如(けつじょ)を抱き それを他者から満たしてもらうのだ……」とあり「花が咲いている すぐ近くまで 虻(あぶ)の姿をした他者が 光をまとって飛んできている 私も あるとき 誰かのための虻(あぶ)だったろう あなたも あるとき 私のための風だったかもしれない」という言葉が出てきます。この映画の最後に、小雪さんのモノローグで出てきます。まさに、その「風」ですね。

風も、花の匂いも、視覚・聴覚に頼らなくても感じるものでもあるので、この二人の希望を込めたタイトルという意味ではふさわしいかなと思っています。

鵜飼●ぼくはこの「風」というのを、井上洋治神父さんが言っている「プネウマ」に感じたんです。井上神父さんは『余白の旅―思索のあと―』という著書の中で、「聖霊(プネウマ)とは、生きとし生けるものの余白を吹き抜けてくる風(プネウマ)に他ならない」と書かれ、そして「私は一輪の野の花にも、余白を吹き抜ける神の息吹を見ているイエスのまなざしを思いださざるをえなかった。小さな生命ではあっても、一生懸命に、けなげにも雪の激しさに耐えてでてきた蕗のとうは、ただそれだけで生きとし生けるものの余白を、吹き抜けてくる神の愛の息吹を生き生きと語っていたのである」と書かれています。ぼくには、この映画に「神の愛の息吹」を思ってしまいました。

松本監督●「風」は、聖霊のメタファーとしてよく使われるので、そういう意味ももしかしたら裏で入っているのかもしれないです。意識はしていませんでしたけど、そういう要素のある映画だとは思います。

鵜飼●智さんがいる世界を考えるとき、先ほどからメディアとか言いましたけれども、現代人がこれから求めていけばいいな、自分も求めていけたらいいな、と思うのは「神の国」だという気がしたんです。現世での見えたり、聞こえたりする世界じゃない世界があって、こういう世界もあるんだよという。宇宙を総合した「神の国」です。智さんは嫌がるかも知れませんが、智さんは「神の国」に近いところにいて、その世界のなかで自分の思索を広げていこうとされてるのかなと。新たなカトリックの「神の国」への道を意識させられたように思うんです。

松本監督●智さん自身はたぶん否定されて、ぼくにも煩悩はありますよみたいな言い方をしそうですけど。大きな「苦しみ」がありながらも、途中で折れずに、ある意味で祈り続けてきたかただと思います。そのなかで、神との対話というか、自分自身はどういう意味があるんですかという。そのなかで、キリスト教的には清められているというか、そういう体験をなさったかただとは思いますね。大きな「苦しみ」はできれば経験したくないですけど、小さな「苦しみ」はあるので、日々祈りながら、そのなかでどれだけ清められるかということをしながら生きていきたいとは思いますけど。

鵜飼●今までのお話に出てきているとは思いますが、最後にこの映画で伝えたいことは何かをお聞きしたいと思います。

松本監督●人生にはやはり「苦しみ」というのはもちろんある。けれど、智さんの場合はほんとに視点が転換しているという気 がするんですよ。自分自身からというだけではなくて、超越的な視点から自分を見てるというか。その上で生きようとされている方というか。先ほど出てきましたが、智さんもぼくも好きなヴィクトール・フランクルは、「自分が人生に期待する」のではなくて、「人生が自分に期待してる」って言い方をしているんです。人生が自分に何かをすることを期待している。まさにそのような考え方というか、それが智さんを支えたし、令子さんもそのように導かれていったんではないかなと思います。令子さんのような、誰かのために人生を捧げられるということは、意義深いことだと思います。フランシスコ教皇が来日されたとき、若者から何のために生きればいいのかと問われたときに、誰のために生きるかを考えなさいとおっしゃられたように記憶しています。そういう生き方が持っている力というか、ぼくはこの映画を撮りながら、完成させながら、小雪さん演じる令子さんを目の当たりにしながら、そのことに胸が震えてましたので。そういった部分も感じてもらえるとうれしいなと思います。

がするんですよ。自分自身からというだけではなくて、超越的な視点から自分を見てるというか。その上で生きようとされている方というか。先ほど出てきましたが、智さんもぼくも好きなヴィクトール・フランクルは、「自分が人生に期待する」のではなくて、「人生が自分に期待してる」って言い方をしているんです。人生が自分に何かをすることを期待している。まさにそのような考え方というか、それが智さんを支えたし、令子さんもそのように導かれていったんではないかなと思います。令子さんのような、誰かのために人生を捧げられるということは、意義深いことだと思います。フランシスコ教皇が来日されたとき、若者から何のために生きればいいのかと問われたときに、誰のために生きるかを考えなさいとおっしゃられたように記憶しています。そういう生き方が持っている力というか、ぼくはこの映画を撮りながら、完成させながら、小雪さん演じる令子さんを目の当たりにしながら、そのことに胸が震えてましたので。そういった部分も感じてもらえるとうれしいなと思います。

いろいろな「苦しみ」があったとしても、きっと何か意味があると思ってぼくもがんばろうと思いますし、観てくださったかたもなんかちょっとでもそういうものを感じて、世界の豊かさというか、キリスト教的に言うと「恵み」ですけど、その世界を生きることができる何かにつながってもらえればいいかなと思います。

鵜飼●本日はありがとうございました。

●エピローグ

このインタビューが終わった後、鵜飼さんからお電話があり、「英語題名が「A Mother's touch」とされていますが、これにはどのような意味を込められたのですか?」と質問がありました。答えは単純明快で、ぼくは「これはプロデューサーがつけたタイトルで、基本的には指点字のtouchのことを指しています。令子さんが考案されたあの瞬間です。しかし、touchには心に触れるとか、そういうニュアンスも含まれているので、母と子を描いたこの映画にふさわしいなと思いました」とお返事した。電話の最中から予想していた通り、「マリア様のことはお考えだったでしょうか?」と言われたが正直に「いいえ」と答えた。いいえ、は、いいえ、なのだから仕方がない。けれど、電話を切った後、確かに一理あるなと思った。この映画を見てヨブ記を想起した、と仰る方がいた。ヨブ記といえば、ヨブに次々と襲い掛かる「苦しみ」を描いた話だ。しかし結局導かれるところは『主は与え、主は奪う。主の御名はほめたたえられよ。』なのである。「苦しみ」を含め、すべては神の摂理であり、「恵み」であるということだ。ヨブ記を通して知るのは、神の人間へのtouchなのだ。その意味で、この映画が浮かび上がらせるものも、神か聖母か母なる存在からのtouchと言っても過言ではないかもしれない。少なくともぼくは、この映画を通して、大いに触れられ、大いに人生を変えられたと、そう思っている。この映画を作れたことを心から感謝したい。(松本)

---------------------------------------------------------------

シネスイッチ銀座他全国公開中

公式ホームページ:https://gaga.ne.jp/sakurairo/

出演:小雪 田中偉登 吉沢悠 朝倉あき リリー・フランキー

監督:松本准平 脚本:横幕智裕 製作総指揮:結城崇史

協力:福島令子 福島智

文部科学省選定(青年・成人向き)

配給:ギャガ

©THRONE / KARAVAN Pictures

-------------------------------------------------------------