石井祥裕

終戦75年の今年、あの戦争の歴史に自らアプローチしようとしつつ、沈潜したのが、この『近代日本とキリスト教―大正・昭和篇―』です。以前、特集17「明治とキリスト教〈その1〉」の中で、この書の明治篇を紹介したことがあります。全体が座談会の記録としてまとめられているユニークな書で、参加者は明治篇とも同じ、次の10名、すべて故人です。簡単に紹介しましょう。

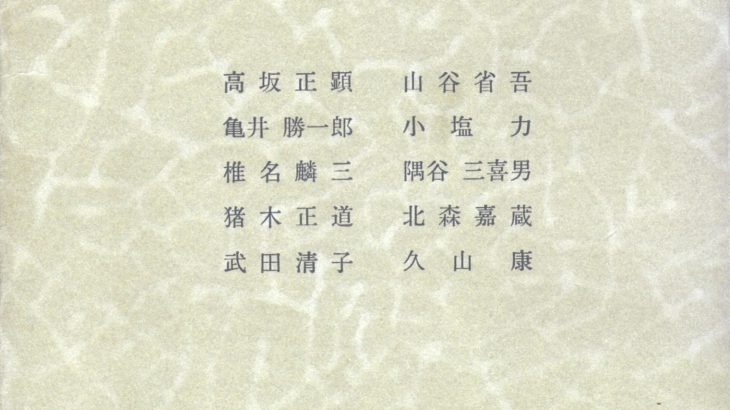

代表者・編者である久山康(1915~1994)は哲学者、宗教学者。基督教学徒兄弟団(1946年4月創立)の主軸メンバー、北森嘉蔵(1916~1998)は「神の痛みの神学」で有名な神学者、高坂正顯(1900~69年)は京都学派を代表する哲学者の一人、山谷省吾(やまやせいご 1889~1982)は牧師で新約聖書学者。小塩力(おしおつとむ 1903~1958)は高倉徳太郎(1885~1934)の弟子である牧師、亀井勝一郎(1907~1966)は文芸評論家、椎名麟三(1911~1973)は作家、猪木正道(1914~2012)は政治学者、隅谷三喜男(1916~2003)は経済学者、武田清子(1917~2018)は思想史学者といった錚々(そうそう)たる顔ぶれです。この人々が1950年代半ば、戦後10年という時期に、当時からは約100年前の幕末・明治維新期の「基督教」の伝道の始まりからの歴史を座談会方式で語り上げるというスケールの大きな企画でした。

大正・昭和篇は、ちょうど今から100年前、第1次世界大戦後から語り始めます。目次からその内容の概略が鮮明に浮かび上がります。

第1章 大正期のキリスト教

第一次世界大戦後の日本/内村鑑三の再臨運動/賀川豊彦の貧民窟伝道/白樺派とキリスト教/西田天香と倉田百三/西田哲学の形成とキリスト教/新しい教養の成立とキリスト教/社会運動の勃興とキリスト教/自我の自覚期と内村・植村門下の人々/大正期のキリスト教界

第2章 昭和期のキリスト教

昭和初期における日本/マルキシズムの理解と三木清の立場/コンミュニズムの運動とその問題点-亀井、椎名氏の体験を通して/四人の作家(※)の死/社会的キリスト教の運動/キリスト教の学問の形成と危機神学の流入/大正・昭和期におけるカトリックの発展/戦時下のキリスト教

(※注:四人の作家とは有島武郎、芥川龍之介、小林多喜二、太宰治のこと)

この最後の部分「戦時下のキリスト教」に、今回の特集との関係で焦点を合わせてみたのですが、そこでは「日本基督教団」の結成が戦時体制に対するキリスト教側からの対応の姿であったことが、主に企画・編集筆頭の久山康によって語られており、大変わかりやすい説明でした。

カトリック信徒としては、その直前の部分「大正・昭和期におけるカトリックの発展」がどのようなものか興味深かったのですが、そこは、プロテスタント的なこのメンバーにとっては、外部情報にすぎなかったようで、1954年に発行された『カトリック大辞典』(冨山房)の第4巻に取材しながら、大正期の来日宣教会・修道会の多様化、上智大学の創立、中世キリスト教思想の紹介の始まり、岩下壮一、吉満義彦、田中耕太郎の業績、『カトリック大辞典』の発行などの事項を列挙している程度でした。

その部分の最後に、プロテスタントとカトリックの日本への入り方の違いが短く考察されています。

久山康が「どうして日本の知識階級がカトリシズムでなく、プロテスタンティズムに近づいたか」という問いをなげかけ、それに対して、北森嘉蔵は、「プロテスタンティズムの実力がそこに現れている。内在する真理の力が日本人の魂を揺り動かして、日本人が受け入れずにはいられなくした。半面、福音の真理が平板化され、小市民的な地平にまで頽落した」(要約)と、プロテスタンティズム伝道に対する誇りと自省を込めて答えています。

小塩力は、多少両派の比較を試みています。「明治初期には、日本人一般に、切支丹禁制のおそれが尾をひいていて、カトリックに近づかなかった。19世紀のカトリックの東洋伝道の熱意がプロテスタントほど純粋ではなかったのではないか。それから日本の上下も、キリスト教信仰よりそれの伴ってきた文明を求めたのであり、その場合、英米独などプロテスタントの国と関係することが多かったからではないか。逆に、日本人がカトリックに対してもった異質感は、表面的であって、そのエキゾチシズムは、ある時期を過ぎれば親しくなれるものだった。カトリックの信仰内容と風習の本質は大乗仏教と近いのではないか。あの階層的な教権のあり方は日本の封建的形態に適応できるのではないか」(要約)と(本書325~326ページ参照)。すべてが妥当する指摘ではないと思いますが、ある程度、戦前までのカトリックの日本での受け取られ方のある面はよく見ているとも感じます。

実は、戦前・戦時中までの日本におけるカトリック教会の位置付けを調べようとして、手にしたこの本でしたが、カトリックについての言及はほとんどわずかで、この本が語り描いている日本人の精神史、魂の探求の歴史についてほとんど影響するところがなかったような印象さえ受けます。『近代日本とキリスト教』というタイトルで意味されている「キリスト教」は、もっぱらプロテスタンティズムのことであるという事実は(知ってはいたもののやはりそうだったかという)大きな感慨を呼び起こします。年表を遡れば、確かに「基督教」とはプロテスタンティズムの伝道によって生まれたもので、カトリックの布教で形成されていた宗教は「公教」と呼ばれていたという時期があります。

同時に、この本で語られている「キリスト教」が狭い意味で「教会的キリスト教」ではないということも重要な、興味深い事実です。談話者たちが個人的な出会いや読書を通じて触れて影響を受けた人々として、次々と名前の出てくる内村鑑三、植村正久、賀川豊彦、倉田百三、西田幾多郎、三木清、有島武郎、芥川龍之介、小林多喜二、太宰治らはすべて日本思想上の重要な人物であることをわたしたちは知っています。『近代日本とキリスト教』が見ているのは、実際には「キリスト教の影響が底流にあったところの日本思想史の主潮流」であるということです。それは、社会主義・共産主義思想にまで及びます。近代日本思想自体が、広い意味でのキリスト教思想史の様相を呈していたと感じられるのです。そしてこの書を見るかぎり、カトリシズムはそのほんの傍流でしかなかったようでした。

そして、本書は徹頭徹尾、座談会的語りであることをとおして、客観的概説書と異なり、とくに亀井勝一郎が自らの思想遍歴を語る部分は、それ自体が貴重な告白録でもあります。彼らの語りを聴いていると、大正・昭和戦前期の当時、それを回想する1950年代半ばの彼らの時、それぞれ大きな業績をもたらした彼らのその後の活躍の時、そして、今、この座談会に耳を傾ける2020年のわたしたちの時が、さまざまに反響し合います。いわば一種独特な交響曲の中に身を置く気分になります。1950年代半ばに生まれた筆者にとっては、生まれた時代が含んでいた精神史的な坩堝(るつぼ)状況を新たに知らされた思いがしています。すべて故人である人々のことを語る、もう一つの故人の群れ、その両者の関係性に基づくこの座談会は、天上の饗宴(シンポジウム)とはいえないまでも、中空にあって、2020年のわたしたちの思索に刺激を与え続ける饗宴のようです。

本書の中で繰り返し名前が出てくる西洋人名があります。白樺派に影響を与えたトルストイ、昭和に入り、青年たちの魂をとらえていったキルケゴール、ドストエフスキー、マルクス、そして、プロテスタント神学に決定的な方向づけを与えたカール・バルトです。大正後期あるいは昭和初期から彼らの著作の翻訳紹介が盛んで、ドストエフスキーなど全集が何種類も出ていることには驚かされました。それ以上に驚いたのは、筆者が高校・大学を過ごした1970年代においても、これらの人々が、思想と世界観を探求する若者のそばに、相当なインパクトをもって“臨在”していたことです。

一般に、1945年を境に戦前・戦後とまるで違った国、社会、精神界になったかのようにイメージされ、語られることの多い日本の歴史ですが、この、19世紀末から20世紀初めに生まれた人々の座談会を聴いていると、精神史的潮流は、ずっと変わらず、少なくとも昭和の終わりまで続いていたことが実感されます。昭和の哲学青年、文学青年は、この座談会で語られている人々、ここで語っている人々との交わりの中で生きていたはずです。傍流とはいえ、カトリック教会の司祭や神学生にもそのような人々はいたでしょう。そうした、青年たちの多くも、徴兵され各戦地で、また民間人として、戦線や戦禍の中で命を散らしていったあの戦争でした。あの戦争が豊かな中身を育みつつあった精神史を切り裂いた、なんという“残酷な中断”であったか、なんという“負の歴史”であったかと思わざるをえないのです。この思いは、ヨーロッパでのユダヤ人に対するホロコーストの事実を思うことでさらに増幅されていきます。

加害者・被害者、戦勝国・敗戦国を問わず人類を呑み込んだ“陰の歴史”の大きさに戦きます。

最後に、本書を読みながら、カトリック者として、小さな(あるいは決して小さくない)課題に気づかされました。それは、本書では傍流、脇役でしかなかったカトリックの信仰や思想を、近現代日本の精神史の中で語っていくということです。150年前の幕末・明治維新期、信徒発見・浦上四番崩れから語り始めるヒストリアと同時に、本書と同じ100年前、第一次世界大戦後から語り始めるヒストリアの再構築を願わずにいられません。昨年今年と『福音宣教』(オリエンス宗教研究所)誌上で連載されている大瀬高司師(カルメル修道会)の山本信次郎(1877~1942)の研究は、そうした近現代日本の内面を見ていく一つの新しい出発点となっていくかもしれません。

そして、カトリックの場合は、この『近代日本とキリスト教―大正・昭和篇―』(1956年)とほぼ同時期に、1955年「白い人」で芥川賞を受賞した遠藤周作(1923~1996)が日本人とキリスト教の関係というテーマに取り組む新しい世代として登場したことも不思議な巡り合わせでした。彼が開いた新しい問題意識と広い人脈を、大きな歴史的展望の中で再考していきたいと感じました。さらに、カトリック教会の場合はそこに世界教会としての大激動である第2バチカン公会議(1962~65)のことをどう語り込んでいくかという課題もあります。粘り強く、歴史を語る意欲に、聖霊の力づけを待ち望みましょう。

(AMOR編集部)