森 裕行(縄文小説家) 小林一茶(1763-1828)が次の句を残している。 「深川や蛎殻山(かきがらやま)の秋の月」(1821) 晩年の句でありながら、代表的な句の一つに数えられている。ただ、この蛎殻山とは何を指してい Continue reading

森 裕行(縄文小説家) 小林一茶(1763-1828)が次の句を残している。 「深川や蛎殻山(かきがらやま)の秋の月」(1821) 晩年の句でありながら、代表的な句の一つに数えられている。ただ、この蛎殻山とは何を指してい Continue reading

森 裕行(縄文小説家) 私は生まれてすぐに大田区の羽田飛行場の近くで両親と一年くらい住んだ。もちろん記憶はないが、大森周辺にはとても親しみを覚える。そこには有名な大森貝塚があり、日本の考古学の父ともいえるE.S.モースに Continue reading

森 裕行(縄文小説家) 7歳の時(1958年頃)の異文化体験。南西アラスカのシトカという島嶼部の町に父母と暮らしたが、早春に父と一緒に船に乗って一日を過ごしたことがあった。静かな湾は薄い氷がはっていたように思うが、父と Continue reading

森 裕行(縄文小説家) 私が学生時代のころ、スーパーコンピュータのメインメモリーは1MBとか2MBだった。それが今はスマホでも4GBとかで軽く1000倍以上。様変わりしたデジタル社会では、美しい動画が溢れ、必要な情報は Continue reading

森 裕行(縄文小説家) 私は多摩にもう30年以上住んでいる。人生の中で一番長く住んできた地域である。しかし、あなたの故郷(ふるさと)はどこですか? と聞かれると、物心ついて育った四ツ谷・坂町と答えるかもしれないが、7歳の Continue reading

森 裕行(縄文小説家) 17.縄文人の時と祈り 先日、8歳の子供に引っぱりまわされる地元の縄文遺跡散歩を楽しんだ。「この縄文遺跡は5000年ほど前の……」と説明して頷いてくれるのは大人であるが、子供は Continue reading

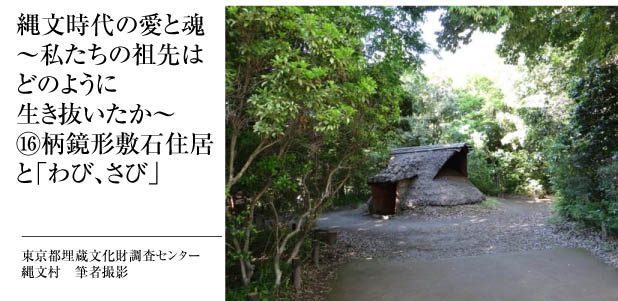

森 裕行(縄文小説家) 16.柄鏡型敷石住居と「わび・さび」 緑が力を増してきた2024年5月14日の夕方。多摩センター駅近くの都埋文の縄文の森を尋ねた。西から苑内に入るとすぐに柄鏡形敷石住居が迎えてくれる。何か茶 Continue reading

森 裕行(縄文小説家) 15.竪穴式住居(縄文中期)の内と外をめぐって 2歳の時に人生最初の記憶がいくつか残っている。日光東照宮の参道だと思うが、歩きにくい砂利道を歩く違和感、そして山門の怖い仁王像を見て泣き出し、母親 Continue reading

森 裕行(縄文小説家) 13.トイレの神様をめぐって 「トイレの神様」は植村花奈さんが紅白歌合戦で歌って人気を博したヒット曲である。トイレには綺麗な女神様がいて、毎日掃除をすると美人になれるという伝承をベースに、祖母の思 Continue reading

森 裕行(縄文小説家) 12.縄文時代の聖水 青春時代に覚えた歌は、その後の人生にまで影響を与えるようだ。私は川にまつわる歌で、「赤い鳥」が歌っていた「河」が好きだ。 河よ私を流しておくれ 河よ満(みつ)ることのな Continue reading

(...)

(...)

(...)

(...)