――今月は、読書の秋にちなんで「私の心に残る本」などを紹介し合う特集をしています。今回は、神父様に、最新刊にちなんで、いろいろとお話を聞かせてください。読ませていただいて、なによりも、キリスト教的終末観、いのちに対する見方について、非常に穏やかな語り口で、対話的に、わかりやすく語られているのがとても新鮮でした。この本の対話編というスタイルですが、そのような形になさった、なにかきっかけがあったのですか?

片柳:3年前ぐらいにPHP研究所から何か新しい本をという話を頂いて、そこで、どういう本にしたらよいか、ということになりました。キリスト教のメッセージを、キリスト教にまったくなじみがない人に伝えていくのに、どういう形式がいちばんいいのかと思ったときに、対話形式というものが思い浮かんだのです。

モデルにしたのは『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健著、ダイヤモンド社、2013年)、『世界は善に満ちている:トマス・アクィナス哲学講義』(山本芳久著、新潮選書、2021年)などです。山本先生は、トマスの認識論を一般向けに対話形式で書いている。本当はすごく難しい内容なのだけれども、すっと心に入ってくるから不思議です。『嫌われる勇気』はアドラー心理学を伝えるためのものですが、キリスト教のメッセージを伝えるために同じようなものができれば面白いのではないかなとも思いました。「自分に書けるかな」という気持ちもあったのですが、書き始めたら意外と筆が進みました。ストーリーはあまり考えないで書き始めたのだけれど書いているうちにだんだんつながりができていって、最後、なるほど、こう落ち着くのかというかたちでできあがったという感じです。

――スタイルとしては、初めて取り組まれたわけですね。

片柳:ええ、初めてです。

――今、神父さんがおっしゃった「対話形式」あるいは「問答形式」とは、過去にさかのぼればプラトンの対話篇が有名ですよね。内容は深いのだけれど、論文形式よりは読みやすい。そういうスタイルを意識されたのでしょうか。

片柳:いろいろ考えてみて、小説というのもありうるかなと、思ったのですが、小説にすると分量がものすごく長くなってしまう。だから、思想や考えを伝えていくには、こういった問答形式がいちばん合理的なのかというふうに、と思って。

――『こころの深呼吸―気づきと癒しの言葉366』(教文館、2017年)、『やさしさの贈り物―日々に寄り添う言葉366』(教文館、2020年)のようなご著書、エッセイや短編でも、読みやすさということを意識されているのですか。

片柳:信者ではない人にわかってもらえるものを目指したいと思っています。私の場合、働いている職場が幼稚園であったり、刑務所であったり、信者がだれもいないんですよ。幼稚園でさえ、私が行っている三園のうちで、信者は園長先生で二人だけ、あとの一園は園長以下、だれも信者ではない。信仰を前提として、「私たちは救われました。神様に感謝しましょう」というような語り口では、みなシラけてしまうんですよね。「これこれこうで、こうだからいい話ですよね」というところにもっていかないと……。「あっ、そうか。そう言われてみれば、そうですよね」というところへ落としていかないと、伝わらないのです。

「十字架によって救われた」というのは大前提なのですが、それだけだとイエスの「十字架」とわたしの「救われた」との間にものすごく距離があるじゃないですか。その距離を埋めないといけないということです。それを試みるのがわたしの使命だと思っています。

――神父様は、書くときだけではなく、お話しなさるときも、キリスト者ではない人に伝えるために、工夫していらっしゃるような気がします。やはり、そのあたりを意識されていらっしゃいますか。

片柳:そうですね。私はいろいろなところで、聖書やマザー・テレサのことばを引用しながら、「一人ひとりのいのちはかけがいのないもので、どんな人生にも意味があるんですよ」といったお話をします。すると真っ先に来る質問は、「そんな話はもう何百回も聞きました。そう簡単に信じられたら苦労しません。どうしたら心から信じられるのでしょう」というものです。「私は何をやっても全然ダメだし、評価されることもないし、こんな私の人生に意味があるとはとうてい思えない。今、お話を聞いて、ふーん、そうかと思ったけれど、心の底から納得することはできません」ということですね。この溝をなんとか埋めていく、それが最大のポイントになります。そこで今回は、対話形式で、納得いかないところをどんどんぶつけてもらう形にしました。

――この本を読んで、若い方に訴える、互いにざっくばらんにおしゃべりするようなスタイルで、すごく整理されているなと感じます。まず個人のこと、周りのこと、そして最後に、信仰に至るまで、という流れが作られている。初めからそれを意識されて書いたのか、あるいは、これを書くことによって神父様自身にまた新しい発見があったのか、そのあたり、どうなのでしょうか。

片柳:そうですね。この『何を信じて生きるのか』では、筋としては、「自分を信じる」というところから始めて、「人を信じる」、「明日を信じる」と進んでゆきます。「明日を信じる」ということは、世界を信じることも含めてですね。何かを信じて生きるというときに、生きる力になるのは、やはり「自分、人、明日」でしょう。

最後の第四章で、どう信じればよいのかという話になります。とくに自由意志と従属の問題……。「信仰」というと、“理性の自殺である”、“考えるのが面倒くさいから信じちゃおうということか”みたいなニュアンスでとらえられるところが多いのだけれど、しかし、そうではないということです。とことん考えて自分の人生に誠実に向かい合っていったときに、たどりつく結論が信仰であるということを伝えたいと思っています。

最後の第四章で、どう信じればよいのかという話になります。とくに自由意志と従属の問題……。「信仰」というと、“理性の自殺である”、“考えるのが面倒くさいから信じちゃおうということか”みたいなニュアンスでとらえられるところが多いのだけれど、しかし、そうではないということです。とことん考えて自分の人生に誠実に向かい合っていったときに、たどりつく結論が信仰であるということを伝えたいと思っています。

何より大切なのは「どうしたら実感を持てるか」ということです。それで、最後の最後で、学生が生命の神秘に気がつく――なるほど、こういう「いのちの不思議さ」ということをしみじみ実感してみると、「神によって世界が造られた」と言っている人たちの気持ちもちょっとわかるかなという体験をする場面を描きました。その体験を通して学生は、「これだけ神秘に満ちた世界だから、その神秘に満ちているということを『神が造った』と表現しているのだな」と腑に落ちるわけです。生命の神秘、世界の神秘というのはキリスト教徒だけでなくても実感できることだし、実際にそのようなことを感じている人は多いので、そこでキリスト教の価値観と、一般の人の価値観をリンクさせることができれば、「ああ、なるほどね」と思ってもらえるのではないか、と思っています。

――この本を書くことによって、神父様自身、何か得られたことは何でしょう。

片柳:どうやって、実感をもって、一人ひとりのいのちに価値があること、人生に意味があることを伝えていくか、ずっと考えていたのですが、この本を書くことによって、生命の神秘にたどり着くことですべてがまとまる、ということに気がつきました。これまでバラバラだったことが、この本を書いたことによってひとつにつながったと、私としては思っています。

――片柳神父様というと、マザー・テレサのことが欠かすことができませんね。読ませていただいたところ、若いころ、お父様を亡くなられて、そういったなかで自分はどうやって生きていくんだ、とか、何をしたいのか、などと探るために旅に出られて、そこでマザー・テレサにお会いして、召し出しを感じられた、のですよね。そのような歩みの中での思いを聞かせていただけますか。

片柳:そうですね。大学3年生のときに、父が亡くなったのがきっかけで洗礼を受けたのが出発点でした。当時は、自分がこれからどうやって生きていくか、人生の突破口のようなものを見つけたいという気持ちだったと思います。

もともと本を読むのが好きで、キリスト教にも興味がありました。遠藤周作さんとかキリスト教作家の作品もよく読んでいました。当時は、イグナチオ教会のハビエル・ガラルダ神父さんが講談社現代新書から本を出されていて、『自己愛とエゴイズム』(1989年)、『自己愛と献身―愛するという意味』(1992年)、『アガペ―の愛・エロスの愛』(1995年)など。それをたまたま読んでいて、ガラルダ神父さんが聖三木図書館で勉強会をやっていると書いてあったので、そこに行くようになりました……。

それで洗礼を受けたんですけれども、私の場合は頭での理解ばかりだったと思います。愛ということを頭で理解して、すべての人は愛されているという教えに共鳴したのですが、自分自身について「こんなにも愛されているんだ」と感じて涙を流すようにことはありませんでした。実感が欠けていたということですよね。そこで、どうしたら「神の愛」を実感できるかと考えたのです。それにはやはりボランティア活動とか、そういうものを体験したらよいのではないかということになり、そこからマザー・テレサにつながっていったのです。

――お会いしてみて、どのような方でしたか?

片柳:一見すると、ちょっと怖い感じです。ただ、本当に困ったことがあって、助けを求めてやってくる人に対しては、誰に対しても親身になって受け答えをされていたのが印象的でした。わたしのことも、本当にあたたかく迎えてくださいました。

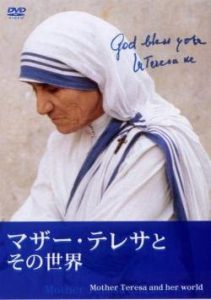

――マザー・テレサのことを知ったのは、千葉茂樹監督のドキュメンタリーをご覧になってということですか。そのとき、マザー・テレサがご存命だと思っていなかった、というお話を読ませていただいて、笑ってしまったんですが……。

片柳:そうです。千葉さんの作った映画が24時間テレビで紹介されたのが1981年だったかと思います。当時、わたしは小学校の4年生でしたが、その映像を見たことはよく覚えています。それを大学生になって思い出したときには、「きっともう、亡くなっておられるだろう」と思っていました。それが、まだ生きていると聞いてびっくりして、「それじゃあ会いに行こう」ということになったのです。

――マザー・テレサの死を待つ人の家とかに行かれて、実体験としてはいかがでしたか。

片柳:そのとき私は、自分が救われることしか考えていなかったような気がします。自分の人生の中の突破口というような目でしか見ていなかったので、貧しい人たちのために毎日働いていたけれども、「その中で何か見つからないか」という形でしか見ていなかったような。とても浅い関わり方だったと思います。

今から思えば、マザーは、いろいろよいことをいってくれていたのだけれども、私は全然分かっていませんでした。今から思うと「なるほどなあ」と思える、そんなことばかりです。たとえば、「貧しい人の中にイエスを見なさい」とマザーはよく言っていたのですが、私は何を言っているのか分からなくて、たぶん、「貧しい人たちも神の子だから大切にしてあげなさい」と言っているんだと思っていました。

ところが、マザーが言いたかったのはそういうことではなかったのです。まず、相手をよく見なさいということだったんです。相手をよく見たら、その人の命の輝きといいますか、その人の中に生きているイエス、一般の言葉でいえば、懸命に生きようとしているその人の「命の輝き」に気がつく。気がつくと放っておけなくなります。放っておけなくなったら動くということです。「貧しい人だから大切にしなければいけません」と言って義務感だけで活動するな、相手のことを見ないでやるなということをマザーは言いたかったのだと思います。もっとも、それが分かったのは神父になってからですが。

――死を待つ人の家には、路上で倒れて死ぬ間際の人が連れて来られるわけですよね。衛生状態とか臭いとか、現場に行って、どうでした?

片柳:死を待つ人の家に入ってくると、独特の臭いはありますね。亡くなった人のご遺体を、火葬場に運ぶ前に玄関のところに置くこともあって。ご遺体を見て、そこから先に入れなくなる人もたくさんおられました。

――しかも、全然知らない人ではないんですよね。かかわり合っていた方が亡くなって、そこに置いておかれるわけですよね。

片柳:そうですね。私たちボランティアにとってはそうでした。当時は、今考えれば信じられないことですが、たとえば、45℃くらいある中で、炎天下で私たちは働いていました。屋根に上がって洗濯物を干すとか、食事の世話とかも全部やっていました。大変でしたが、若かったので、とにかく毎日必死でやっていたということですね。1日働いて、ボランティアのみんなと食事に行ってというような日々を過ごしていました。マザーのところにいたのは、実質1年ぐらいです。

――それで結核になられて、危ないところだったのを、マザーから「日本に帰りなさい」と言われて帰って来て、治療して徐々に治っていくという、ということですね。それほど、ご自身の身体を悪くしてまでも、そういったところにいるという経験、体験というものが大きかったのですね。

片柳:結核がひとつきっかけで人生変わったなと思うのは、本当に些細なことなんですけれど、入院中に、友だちが持ってきてくれた花を見て、その美しさに心から感動したんです。私は実家が園芸農家なので、子どものころから花に囲まれていたんですけれども、それまで一度も花をきれいだと思ったことはありませんでした。しかし、そのとき初めて、花の美しさに気づいたのです。ある種の神秘体験だったのではないかと私は思っています。

イエズス会に入って、最も苦労したのが中間期で、それまで全く一般社会で働いたことがないのに、いきなり学校現場に送り込まれました。私自身の未熟さで、やはりすごく苦労しました。そのときに休みの日になると、近くの公園に行って花を見ていたんです。私はすごく癒やされたんですが、周りを見ると、たくさんの人が観光バスで来て「はい、行きますよ」とチラッと見るだけで行ってしまう。私は、「もったいない」と思いました。それは、花を通して語っておられる神さまのメッセージを聞き流すようなものだとさえ思いました。それで、そのメッセージを、写真に収め、写真を通してみんなに伝えようと思ったのです。それが、写真の趣味を再開したきっかけでした。

- 片柳神父が書いたマザー・テレサ関係の著作。『祈りへの旅立ち―マザー・テレサに導かれて』(ドン・ボスコ社、2013年)

- 『世界で一番たいせつなあなたへ マザー・テレサからの贈り物』(PHP研究所、2015年)

- 『ほんとうの自分になるために マザー・テレサに導かれて』(PHP研究所、2017年)

――神は万物の創造主、鳥も花も、それを全部造られたのが神様であって、その中で私たちは生かされている。死んだら神のもとに返るといわれることについては、細かい元素になって散らばって、それが再構成される、神の世界で再構成される、というイメージを抱くことがあります。神父様にとって、そのようないのちや死ということはどのように感じられているのでしょうか……。

片柳:死のイメージについても、この『何を信じて生きるのか』という本の中でちょっと触れています。人間は誰しも、最後に死を迎えるわけですが、死への恐怖感は誰にでもあると思います。私も、自分が消えてしまうことに、得体の知れない恐怖感がありました。

いのちの源からやってきて、いのちの源に帰って行くという、ざっくりした意味での生命の循環というようなことがあると思いますが、私たちは教義ということがあるので、教義的にいうと身体の復活ということがありますから、これを外してしまうとキリスト教ではなくなります。元素的にとか、どうとかは、私たちの想像の中ではよいと思いますが、やはりそれを超えた何か、私たちが理解できない何かが起きるというところは外せないのです。

聖書の最大の謎に、遠藤周作さんがよく言っていたけれども、十字架を前にして命惜しさに逃げ出した弱虫の弟子たちが、復活という体験を経て、生まれ変わったように強くなったという出来事があります。その謎を解き明かさなければならないと思います。

私は、これを現象的に伝えるのは無理だと思っています。ただ心の動きとして納得できることはあると思うんですよ。十字架の出来事が起こるまで、弟子たちは、「俺は一番偉い。イエスの一番弟子だ」といって威張っていました。ところが、十字架のときにみんな逃げてしまうわけですよね。そして自分たちがどれだけ弱い人間かと気がついたのです。その弱い彼らをイエスがそのまま受け入れる。「おまえたちが十字架から逃げ出すことなんてはじめから分かっていたよ」ということです。現にペトロに対して「立ち直ったら、仲間たちを励ましてやりなさい」といっていました。ペトロはそのとき、自分は逃げ出すなんて思っていなかったから、「何を言っているんだ、イエスは」と思っていたかもしれない。しかし、後からそのときのことを思ったら、「そこまで自分を理解した上で、受け入れてくれていたんだ」と気づいて感動したわけです。その気づきのきっかけになる体験、それがまさに復活体験だったのだと思います。

――人は古希を過ぎると、死というものを考えます。親も、同年代の友だちも亡くなり、死をすごく身近に感じるようになります。今までの死に対する思いが全然違ってきているというのがあります。そんな心境の中で、この『何を信じて生きるのか』の中で青年が一つひとつ尋ねて聞いていることが深いんです。今まで集めた知識が全部剥ぎ落とされてしまうというか、本当に自分が何なんだということを突き詰めて考えないと、この本を読めない。神父様が言っていることも理解できなくなってくるということです。たったこれだけの厚さの本で、最後まで読むのに何日もかかりました。死とか、生きているということが、今までみたいなこととずいぶん変わりました。そういう意味で、年をとることによって分かってくるということがあるんだなということがこの本を読んでの実感です。

片柳:私には大学時代の仲間で早くに亡くなった友達がいて、毎年、彼の墓参りに行くんです。20年以上行っているのですが、最初の頃、彼がいる世界は遠い世界だと思っていました。ところが、最近は、意外と近いところにいると感じるのです。それが、歳をとるということなのかもしれませんね。

――ある人は、イエスは33歳で死んでしまったから、年をとるということは分からないだろうといいますが、そういう年をとるということではないんですよ。イエスは弟子が裏切ることを分かった上でいっている。イエスはそういうことを分かった上でいっている。その上で永遠の命をいただく。我々凡人が分かることというのは、年をとるということは、悪いことではないよという意味での年をとっていくということで、決して若くなきゃだめだとか、年をとってなきゃだめだということではなく、年をとるということは、日本の場合は、マイナスに考えがちですが、日本だけではないかもしれませんが、老いていくことをマイナスに考えがちですが、そうではないんだとこの本を読んでいて、学生の問いかけなんだけど、私のような年寄りからの問いかけのように読みました。

――神父様がfacebookを使って、毎日、発信してくださることがありがたいと思う人も多いです。同じ言葉でも、そのときの自分の気持ちによって、心境によって受け止め方が全然違ってくるのです。そういったメディアの良さを、神父様は力とされているなと思います。そういうことについて、今のメディアについてどうお考えでしょうか。

片柳:メディア宣教の使命ということになるは思うんですけれども、使えるものは使った方がいいと思います。しかし、それだけで状況が大きく変わることはたぶんないでしょう。教会共同体が活力を取り戻すこと。現在の状況を変えるためには、それが何より必要だと思います。

もちろん、メディア宣教は、教会と一般社会の垣根を下げる。いわゆる、社会の福音化ということには寄与するだろうと思います。信者がすぐに増えなかったとしても、日本社会の福音化というところでの役割は果たせると思います。

――今はfacebookやツイッターが主であるようですが、今後、その延長でなにか考えていらっしゃいますか。

片柳:そうですね。YouTubeを始め、インスタグラム、TikTokなど、さまざまな可能性があると思います。ただ、一にも二にもコンテンツが勝負なので、どんなにいいメディアであっても、よいものでなければ誰も見てくれないでしょう。

――神父様がやっている花の写真や鳥の写真が、すごく大きなものとなっていると思いますが……。

片柳:私として今できることは、花や鳥の写真を配信すること。聖書の言葉に一言の説教を付けたものを配信すること、そして、1日の終わりに何か気づきのヒントになるような言葉と祝福の祈りを発信することでしょうか。さらにということになると、YouTubeになると思うんですけれども、なかなか力が及ばないのが実情です。

――今、読書離れといわれ、出版業界も大変な状況で、本屋も出版社も、雑誌もなくなっていく状況です。本当は、本の魅力や本の力はすごいものがあると思うんですけれども……。最後に、本というか、読書について、薦めのことばをいただければと思います。

片柳:ひとつ言えるのは、読書は、自分自身と向かい合うための入り口だということですね。聖書の場合は、さらに神とも向かい合うことになります。聖書と対話することで自分自身と対話する。自分の心の一番奥深いところには神がいるので、必ずどこかで神と出会うことになります。そこから先、読書は祈りになるといってよいでしょう。

現実問題として、忙しい毎日の中で、本を読みながら、「そういえば今日あんなことがあったな、こんなことがあったな」と振り返り、考えがだんだん落ち着いてゆくということを、日々やっています。本は、自分と向かい合うための鏡、自分を映し出すための鏡というイメージです。その鏡の向こうに、いつの間にか神が映っているのです。

――今日は、どうもありがとうございました!

(インタビュー収録:2022年10月4日/まとめ:石井祥裕)