キリスト教には食べ物に関するタブーがない

さまざまな宗教の人々が出会う現代ですから、ある宗教ではあれやこれを食べないという食べ物に関する戒律があることにも少しあります。日本には精進料理という伝統があるので、そのような習慣の人に出会っても「ああ、なるほど」と納得できる面がありますが、たとえば、イスラム教やユダヤ教では豚を、ヒンズー教では牛を食べないといった規定は、ふつうにそれらを食べている私たちにとっては、厳しいもののように思えます。変な言い方かもしれませんが、宗教らしいなと思わせるところもあるのではないでしょうか(食のタブー、宗教における食のタブーについては、いろいろな情報がネット世界に出ていますので、もろもろご参照ください)。

では、キリスト教には、そのような食に関する戒律があるでしょうか。確かに、ある教派では、食べ物や酒に関する禁忌を設けているところもありますが、本来、そしてカトリックの伝統においても、食べ物に関するタブーはない、禁忌戒律のようなものはないというのがほんとうです。だから……暴飲暴食が発生するのでは……と心配するかもしれません。何か食べ物に関するタブーがあるほうが宗教らしいのでは……と思われるでしょうか。

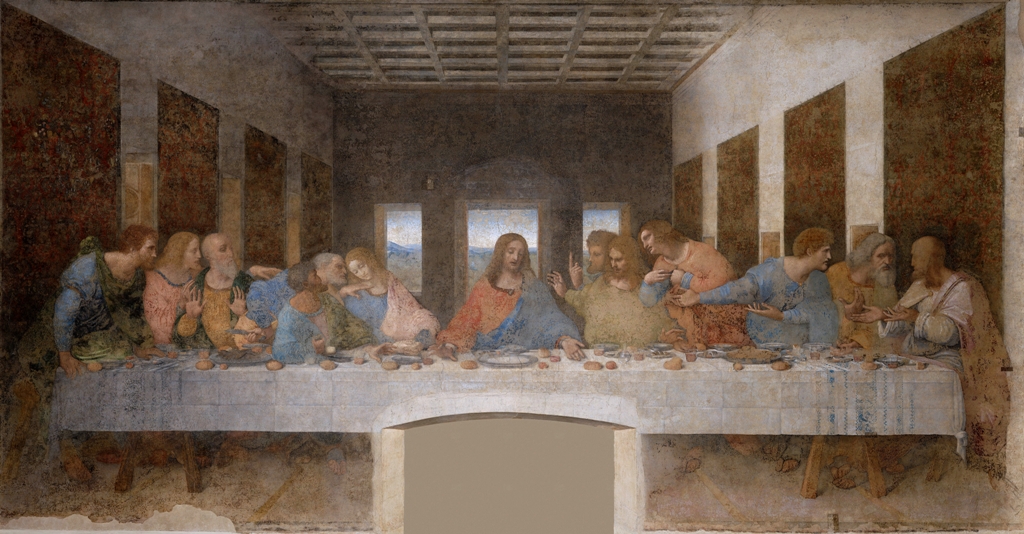

あまり、言われていないですし、ましてや神学できちんと論じられてきたこともないかもしれませんが、「食」はキリスト教の本質にとても深く関わっています。……というより、そのことが、今日、ようやく気づかされてきたといえるかもしれません。レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の絵が有名なように、キリスト教にとって晩餐、食事ということは重要な場であったのですが、そのことの意味がきちんと論じられていなかったのでしょうか。

「食」は世の中を映し出す縮図

いつの頃か、メディアを通じて、「食」のつくことばが増えてきました。「飽食」の時代というように高度経済成長を遂げた日本社会のあり様を指していわれたり、一家団欒の食卓風景というものはテレビ・ドラマの中だけで、両親ともにそれぞれ働き、子どもは塾などがあって夕食も家族が揃わない光景が普通になると、「個食」ということばが生まれ、さらにそうしたくないのに、一人寂しく食べなくてはならない状況については「孤食」ということばが生まれたり。これらの現象に言及するネット情報からも、社会の姿が浮かび上がってきます。この場合の「食」は食べ物、食物に関しても、食べることのあり方、食べ方、食事のあり様に関してもいわれているのが特徴です。そして、とりわけ子どもたちにとって、これら「食」のありようが、人間としての成長・成熟に支障をきたす重大なことなのだという点の意識化が進んできました。

「農家さん」⇒「米屋さん・八百屋さん」⇒「家」というだけではない食をめぐる産業の発展ぶりはもういうまでもありません。まさに先進国での「飽食」と途上国での「飢餓」が隣り合わせになっている世界、地球環境、生命の問題すべてに関わる現象の中で、わたしたちはふだんどのように生きているのでしょう。あまり意識せずに生活の必要から、健康や経済にそれなりに気遣いながら適宜、利用し、駆け抜けているというのが実情かもしれません。

現代の「食」のあり方と「人」のあり方が相関し合っていること、その中で、いのちと食の関係を見直し、人間回復の機関活動にしようという広い意味での「食育」的活動がクローズアップされてきました。佐藤初女(はつめ)さん、辰巳芳子さん、伊藤幸史(こうし)神父の活動は、それぞれにわたしたちの意識化を促してくれています。

キリスト教神学と「食」

今、「食」は人類そのものにとって最前線の問題であるといえるかもしれません。人間にとって最重要テーマの一つであるならば、キリスト教にとっても、大きなテーマのはずです。では、どのように神学で研究されるべきかというと、案外、まだそれがきちんとできていないようにも思われます。

そんななか、一つの論考が目に止まりました。宮本久雄師(ドミニコ会司祭、元東京大学教授、上智大学教授)の著書『存在の季節:ハヤトロギア(ヘブライ的存在論)の誕生』(知泉書館 2002年)の第6章にある「食卓協働態とハヤトロギア」という論考です。西洋哲学の主流となったギリシア的存在論(オントロギア)と異なる「ハヤトロギア」という立場から存在を新たな視点で論じるという難しい書ですが、ここの論考自体は、人間の本質を称して、「ホモ・マンドゥカンス」、つまり「食するところのもの」として捉える人間論が展開されています。難しいのですが、こんな文章が目に止まります。

「生命の広大な連関や食連鎖という、いわばウィトゲンシュタイン流の『生の形式』にあって、人間は生と食を問う存在である。彼はこの生命と食の連関に無意識的に埋没せず、そこに依存するこの意味を問う特異な在り方をしつつ、生命的在り方を他の生物とは異なった仕方で創造する。すなわち人間は食を文化として再創造、再構成する。その意味で『人はその食べるところのもので在る』(フォイエルバッハ)といえる。そして人間はさらに自己が広大な生命連関において生かされてあることを感謝し、その宇宙大の生の形式を示す。古来人が食物の収穫時や祭礼において、神々に供物を捧げ、犠牲の家畜を奉献したこともその証左の一つであろう。」(221ページ)

「食は、人間的生命の普遍的交流の場であり、また根源的な生命力に感謝する祭礼でもあり、また生死をかけて闘争する根源悪の場面でもあり、文化や善や義の徳を創造する場でもある」(222ページ)

「食」の神学、「食」の霊性へ

宮本師は、この論考で、まさに、「食」を人間理解、それだけでなく人間の宗教性あるいは宗教そのものの理解の核心に置きつつあるようです。こうしたことを前置きとした上で、本論では、新約聖書に示された「食卓協働態」、つまりイエスが行ったり、語ったりした「食卓」や「宴」のあり方、使徒時代の信者共同体における「主の晩餐」のあり方を考察し、最後に、現代の食文明の危機的様相に目を向けます。大胆な考察で、まだ試論と呼ぶべきものでしょうが、ここには「食」を人間論、あるいは人と神との関係の中核に据えた実践的な神学の素描があるように思います。考察の展開の中で、石牟礼道子さん、道元、安藤昌益などが参照されているところには、「食」という主題の普遍性、現代性が如実に示されています。

イエスの食事、主の晩餐への論究からただちに連想されるのは、やはりミサではないでしょうか。他の教会では聖餐とも呼ばれるように、キリスト教の中心的な典礼は、結局は食事の営みがもとになっています(「ミサはなかなか面白い」でも考察が続いていますが)。今、復活祭を迎えていますが、イエスとの食事の記憶、特に復活したイエスとの一緒の食事の記憶がまさしくミサや聖餐の根源をなしています。

キリスト者とは、さきほどの「人間、食するもの」になぞらえていえば、まさしく「神の恵みとしてキリストを食するもの」です。神からの恵みを受け入れ、分かち合うこと(食すること)と、恵みへの感謝を神にささげることは表裏一体のことです。こんな、すごいことの意味合いを考えるのが神学であるとするならば、「食」はもっとも中心的な主題となってよいはずです。「食」の神学、「食」の霊性は、世の中でも求められており、教会や学校、家庭をとおしても意識化され、深められていくときを迎えているのではないでしょうか。

(石井祥裕/AMOR編集長)