森 裕行(縄文小説家)

「縄文人からの予想外のメッセージと出会う」。それが今の正直な心境である。20歳の時(1971年)、夏休みに広島県の父の実家でブドウ畑の出荷の手伝いをしたとき、ブドウ畑の合間を自転車で疾走するとセミがやたらとぶつかってきた。都会人だった私はその時の新鮮な驚きと共に、新しい人生の方向に向かったが、今回も同じかもしれない。

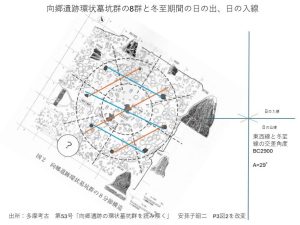

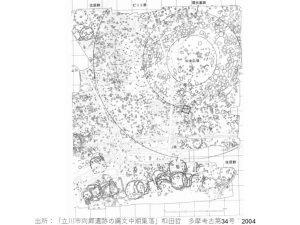

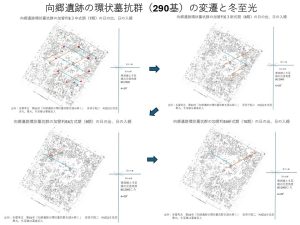

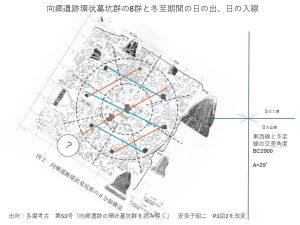

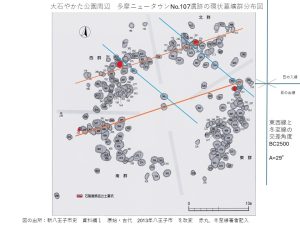

前回の「環状墓壙群と冬至の光」で縄文中期後葉の地元八王子市松木台の107遺跡が、冬至の日の出入の光路を環状墓壙群造営に使った可能性を述べさせていただいた。その後、安孫子昭二氏より107遺跡に似た立川市向郷遺跡の環状土壙墓群を紹介していただいた。その土壙群の中に、8人の約4800年前ごろ同時に亡くなった土壙墓が正八角形に綺麗に配置されていて、早速冬至の方位角を求め日の出と日の入の光路を調べたところ次の図像が現れたのだ。

この「菱重ね」のような図像は明らかに当時の縄文人が意図して描こうとした図像だ。

黒い点が8角形をなす8人の墓壙で、ブルーの冬至の日の出の光とオレンジの日の入の光は8人と中央のムラの二つの中心と見事に共有されていた。冬至の祭りの時、死者たちと、ムラビトはまるで信仰の喜びを共にするかのように向郷ムラの中央広場で過ごしたのだろう。

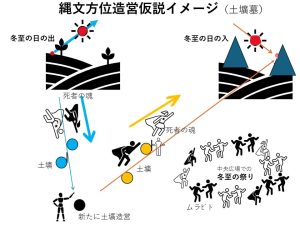

その後、私は一カ月以上、地元の縄文時代の土壙や住居址、あるいは配石遺構を中心に、いくつか調べた。その一部を後ほどご紹介するが、新たな発見の中で縄文方位造営仮説を作ってみた。

縄文方位造営仮説

1.冬至または夏至を「期間」として捉える

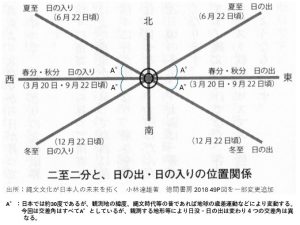

縄文人は冬至または夏至を一日とか瞬間ではなく、太陽の方位角がほぼ一定に保たれる一週間以上の「期間」をしっかり捉え、死と再生といった根源性に触れる祭を楽しんだのではないか。

2.冬至の日の出入り光(夏至の可能性もあり)を意識した「造営」観

墓壙・配石遺構・住居などの建造物に、生者(共同体)・死者(祖先)・サムシンググレイト(=人知を超えた霊的存在、地母神等)などとの一致を願い、冬至(夏至の可能性もある)の日の出・日の入の光路を「造営」につなげる位置決めを行い、幸福を願う造営観を持っていた。

3.信仰基盤としての魂観

縄文人は、魂を死んで身体を離れる生命体と捉え、その本質を「愛」とするような肯定的魂観を抱いていた。これは社会生活を送る時の温かさにつながり、共同体の信仰生活の基盤となった。そうした魂観の一つの象徴が冬至の日の出入り光となる。

4.縄文時代を通しての普遍的原理

以上の縄文方位造営は一万年以上の縄文時代を通して一貫して行われていた可能性がある。

少し話が大げさになったかもしれないが、この仮説を検討することは、大きな意味があると思う。まず、現代のように悲惨な分断が深まるなかで、縄文人が実践していた「共に生きる知恵」は、私たちに和解と平和、あるいは自然との共生を可能にする何かがあるかもしれない。

もちろん、課題もある。第一に、当時の冬至(夏至)の日の出入がどうだったか、どのような環境の中で暮らしていたのかは、自然災害や開発で大幅に変わってしまった遺跡や環境の中で、かなり慎重な検証も必要だ。第二に、冬至(夏至)の光と遺構のつながりをどう読み解くかは、非常に難しい作業だ。向郷遺跡では8つの土器併設土壙があり環状土壙群の理解は手応えがあったが、それ以外はどうだろうか。解釈には考古学をはじめ関連分野の知恵が求められる。そして第三に、この仮説自体が既存の研究の上に立っていることも忘れてはならない。今後の調査や議論の積み重ねが、仮説の行方を決めるだろう。

今回は環状土壙墓群・配石遺構を中心に見てみよう。

- 環状土壙墓群、配石遺構

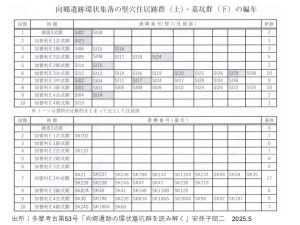

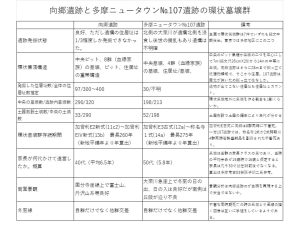

- 向郷遺跡と107遺跡の環状墓壙群

107遺跡に似た向郷遺跡について調べてみた。また、向郷遺跡の成果から逆に107遺跡を再検討した。図のように、冬至の遠景の日の出と日の入の位置を見つけ、それを目安に新たな場所を決め造営したのではないだろうか。立川市向郷遺跡について107遺跡と同様にご報告する

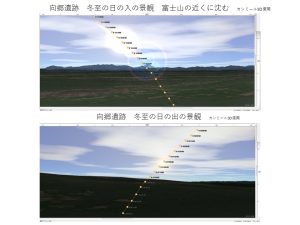

前回の107遺跡と同様に冬至の日の出と日の入方向の光を造営時に使っているかの確認や冬至の日の出と日の入のシミュレーションも行ってみた。

向郷遺跡では土器敷設土壙数が33と少なく環状墓壙全体の11%なので、明確に冬至(夏至)の日の出入り光が造営に関与したかは107遺跡より明確でないが、日の出入り光で他の墓壙か中央ピット集積に繋がるケースは25と76%なので冬至の日の出入り光を造営に測量等で使ったことは確実だと言える。また、冬至の太陽が神奈備型の富士山に沈む景観であることが分かる。

さて、向郷と107遺跡の環状墓壙群形成の時代をもう少し見てみよう。縄文中期の後半は全国的に環境が冷涼化し、海退も始まる。縄文時代で最も繁栄したといわれる中期社会が大きな変化の中で社会構造の問題が顕在化したかもしれない。しかもBC2780年以降の曾利Ⅳ期には富士山の噴火などの火山被害も増加してきたようであり、さらに最近の齋藤瑞穂氏、鈴木正博氏の「先史三陸地震津波概論」(災害・復興と資料第16号 2024)によれば3.11の東日本大震災の時の地震や津波は縄文時代にも同様に起こっている。おそらくこうした大災害の影響もあり、向郷集落はムラを崖下(緑川東遺跡か)に移し、107遺跡は後期初頭(約4500年前)まで維持したものの、結局はムラの終結を迎える。そうした大きな変化の時代に環状集落を構成する8群(出自集団)とか4群といった普段の生活では相互に交流の少ない出自集団間の絆を、魂を連ね確かめるかのように環状墓壙群が造営され祭儀で確かめ合ったのではあるまいか。

しかし、何らかの原因で向郷遺跡では8つの群の家長クラスの墓が環状に正八角形を描く間隔で埋葬された。土器かぶりのような不自然な埋葬である。どのようなことがあったかは謎に包まれるが、その8つの墓壙は時代がたってからも発掘の切りあい状況からみて、その場所に後裔が間違えても墓壙を造営することはなかった事実もあり、代々語り継がれてきた重要な出来事があったようだ。墓壙群の中心部にはピット集群が二つあり(北側と南側)、中央から7m「(縄文尺0.35m×20)から14m(縄文尺0.35m×40)の八等分されたエリアがあり、8人は各々自群のエリアに埋葬される。

この成果を踏まえて、もう一度107遺跡の特異な4つの墓壙についても確認した。107遺跡にも向郷遺跡と同じように縄文後期初頭に4つの群から同時に石製垂飾品が副葬された墓壙が出現する。なかでも西群の墓壙からは石棒も検出しており、向郷と同じように具体的な出来事は分からないまでも、異常事態(自然災害や疫病も含む)が発生し、冬至の光を利用した共同体埋葬が行われたのだろう。

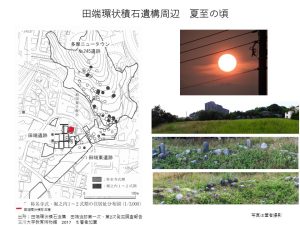

- 田端環状積石遺構

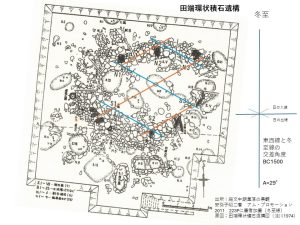

長径9m短径7mの田端環状積石遺構は、以前「東京のストーンサークル」としてご紹介したが、縄文中期(勝坂式)から後期中葉(加曾利B2式)まで長期にわたり栄えた拠点集落が前提にある。そして、後期(加曾利B1式)期になると、中期の遺跡の一部が整地造成され、まず墓壙群が作られ、さらに加曾利B2式期は墓壙群の上にストーンサークル(田端環状積石遺構)が造成された。それからは周りにはムラのような人の気配が無くなり、恐らく冬至を中心に後裔たちが集い祭儀を行う場所となったようだ。

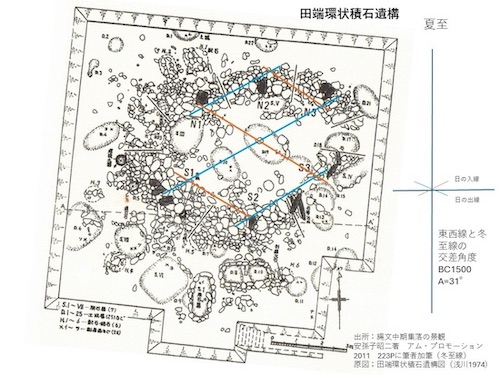

この配石遺構は安孫子昭二氏によれば北に3群、南に3群といった双分制を表す立石が存在する。向郷遺跡で8群の環状墓壙群の土器付き土壙から冬至(夏至の可能性も残る)日の出入り光のみで作られる「菱重ね」図像が現れたこともあり、ストーンサークルの中に無数に存在する日の出入りの光路を、6つの立石と、石の並べ方を手掛かりに図像を浮かびあがらせると次のような図像が綺麗に現れた。

又も「菱重ね」である。この「菱重ね」について、神社での8の字を描くように茅の輪くぐりがあることを、土偶作家の田野紀代子氏が教えてくれた。この伝統は「備後国風土記」逸文の蘇民将来のスサノウへの心温まる隣人愛の話があり、双分制という出自集団を越えた縄文人のつながりの歴史と深い関係があるかもしれない。中国経由という考えもあるが、縄文由来という考えも成り立つのかもしれない。

さて、茅の輪くぐりが冬至と夏至に行われていることを思い出し、夏至の時期の田端遺跡に行ってみた。冬至の時期では想像もつかないくらい積石も夏草に覆われていた。現況では建物が遮り日の入が見られないが、田端遺跡の南端からは望むことができた。カシミール3Dで調べても北側は斜面で見通しは悪いものの日の出入りは問題なく、夏至の図も作ってみた。冬至は遠くからでも人が集まりやすく、死と再生の意味が深い。しかし夏至も冬至と同じ期間が長く貴重な人の集まるタイミングでもある。さらに、夏至は縄文時代では森の中に入ったり旅をするには不向きだが、ムラの中で住宅を建て替えたりするのは気候によるが良いかもしれない。

冬至と比べると日の入と日の出の線が逆になるが、ほぼ同じ図像となった。夏至にも後裔たちが祭儀をしていたのだろうか。興味はつきない。

20歳の夏、自転車でブドウ畑を走ると、セミが顔や肩にぶつかってきて、その感触がなぜか楽しかった。ブドウの実は幹の近くにも細い枝先にもつくが、どれも一本の木から命を受けている。この「つながり」の姿に、人の本来のあり方を感じた。セミとの衝突もまた、触れあって初めて気づく命の連帯だった。孤独だった私が、当時生きる意味を見いだせたのは、このブドウの木とセミのおかげかもしれない。

今回はお名前をあげてませんが多くのご支援を賜わりました。深く感謝しております。

次回は、住居址を中心に造営を検討する予定です。