石井祥裕(AMOR編集部)

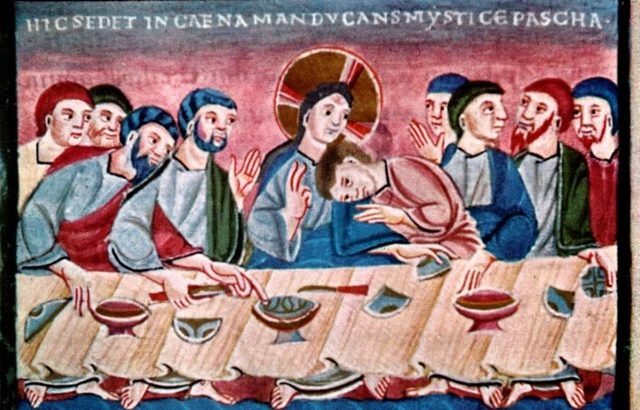

古代、中世のキリスト教美術を鑑賞するのが好きな、一信徒として綴っていきます。今となっては恥ずかしいのですが、率直に言って、洗礼を受けて40年以上たつのに、イスカリオテのユダについて意識的に考えたことはありませんでした。その意味では、本当にユダ・ビギナーなのですが、思い返すと、無意識か半意識のうちにいつも自問自答していたことがあります。それは、古代、中世の絵画の中でイエスと使徒たちとの最後の晩餐の図を見ていていつも感じてきたことです。数多い例の中から、11世紀の朗読聖書挿絵を眺めながら考えてみましょう。掲載画は、「ハインリッヒ3世の朗読聖書」と呼ばれるものの一場面の図です(1040年頃の作品。ドイツ、ブレーメン国立図書館所蔵)。

最後の晩餐というと、キリスト者にとっては、「これはわたしの体」「これは契約の血」といって聖体の秘跡(感謝の祭儀)を制定したことをもっとも重要に思うことでしょう。絵画の中でも、そのようにパンと杯を掲げて祈り、制定のことばを告げるイエスの姿を追い求めたくなります。しかし、最後の晩餐という表題で伝えられる図の多くは、この絵のように、イエスの傍にいる弟子を一方で描き、イエスを裏切ることになるイスカリオテのユダを他方で強調する作品が多いと感じられます。

マタイ、マルコ、ルカの三つの福音書では、最後の晩餐の経緯の叙述と使徒たちの中の一人が裏切ることの予告が組み合わさっています(マルコ14・12~21、マタイ26・17~25、ルカ22・7~23)。ヨハネ福音書では13章がいわゆる最後の晩餐の叙述になりますが、そこで聖体の秘跡の制定が語られることはなく、むしろ、メインの出来事は、イエスが弟子たちの足を洗ったこと、すなわち洗足の場面になります。それが述べられたあと、イエスは弟子のうちの一人による裏切りを予告します(ヨハネ13・21~30)。

荒井献氏の著作『ユダとは誰か 原始キリスト教と「ユダの福音書」』という著作に「ユダの図像学」という特別な章があり、ここではキリスト教美術の専門家・石原綱成(こうせい)氏がユダの描かれる多種類の絵画を概観させてくれます。そのなかで、最後の晩餐とユダを主題とする幾つかの作品が紹介されていますが、中世の聖書写本挿絵の中にはしばしば二段組みで、上に最後の晩餐、下に洗足を描く例があり、どちらもヨハネ福音書をもとにしていることがわかります。

掲載の絵も、最後の晩餐の絵とはいえ、もっぱらヨハネ福音書に基づいて、イエスとともに食卓に弟子たちが一緒にいて、その中の一人が裏切りと予告されることに関心を置いています。とくにイエスの胸に寄りかかる弟子が目立ちますが、これはヨハネが伝える「イエスのすぐ隣には、弟子たちの一人で、イエスの愛しておられた者」(13・23)で一般にヨハネと考えられます。彼は、イエスの予告のことばに対して、「イエスの胸もとに寄りかかったまま、『主よ、それはだれのことですか』」と聞くのです(13・25)。

ユダはここでは不思議な描かれ方をしています。イエスの右隣(画面では向かって左)にいるペトロに姿の後ろに重なり、その腕の間から左手を突き出し、食べ物の器に指を伸ばしています。食卓での裏切る者の動作として、三つの(共観)福音書では、「わたしと一緒に鉢に食べ物を浸している者」(マルコ13・20)、「わたしと一緒に鉢に食べ物を浸した者」(マタイ26・23)、「見よ、わたしを裏切る者が、わたしと一緒に手を食卓に置いている」(ルカ22・21)と記されています。ルカだけがややニュアンスが異なりますが、どれも「わたしと一緒に」が共通であることも注目されます。

ヨハネ福音書の場合、ここの部分が細かく物語られます。裏切り者はだれかという(ヨハネの)問いかけに、「わたしがパン切れを浸して与えるのがその人だ」とイエスは答え、「それから、パン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取ると、サタンが彼の中に入った。そこで、イエスは、『しようとしていることを、今すぐ、しなさい』と彼に言われた」(ヨハネ13・26~28)と語られています。かなり踏み込んだ叙述です。ただ、掲載の絵は、このような顛末までは記さず、食べ物の器あるいは鉢に手を伸ばす動作を描くにとどめています。むしろ他の三つの(共観)福音書の記述に近いように思われます。

ちなみに、ドイツには、このような中世の聖書写本挿絵を使って一種の図像読解と聖書読解を組み合わせて行う宗教教育の手引書があります。それを参考に読んだことがありますが、掲載のこの絵に関して、イエスがユダを背にして、ヨハネのほうを向いているところに注目されています。この背中は、ユダに対して一種の促しをしているのだ、と。つまり「しようとしていることを、今すぐ、しなさい」(ヨハネ13・28)というように、彼の行動を神意から認容する態度が示されているというのです。うがちすぎのようですが、ヨハネ福音書のユダ観、ユダの行為に対する見方の解釈に関連して、そのような図像化の例は重要です。

もう一つ、この手引書の指摘で印象深いのは、ユダの姿がペトロの姿に重なるように描かれていることです。ユダとペトロが二人羽織のように重なっており、そこのところに意味があるのではないか、もしあるとしたら、ユダの態度にはペトロの心の深層が現れ、あの否認の出来事を暗示するのではないか、とも推測されます。たしかにペトロの否認は四つの福音書が記しており(マルコ14・66~72、マタイ26・69~75、ルカ22・56~62、ヨハネ18・15~18、25~27)、本来不都合なはずなのに、このことは印象深く伝承されてきているところについては、イスカリオテのユダと比べて考える意義がありそうです。

そして、なによりも重要なのは、古代、中世においては最後の晩餐の絵において、主の食卓を囲む弟子たち(使徒たち)の一員としてユダが描かれ続けていることです。福音書に基づく、使徒の一人による裏切りの予告というモチーフが際立っていることはあっても、イスカリオテのユダは、十二使徒の一人として、主の食卓を囲む一員として描き続けられていることはやはり見過ごしてはならないことです。

上掲書の特別章「ユダの図像学」の著者・石原綱成氏の次のような文章は納得できます。

悪役としてのユダのイメージは中世末期からルネサンス期に確立したものであり、それまでは常に典型化された悪しきイメージでは描かれていない。逆にユダのなした罪を過剰に表現する作例は、むしろ少数派であり、ユダの姿を、福音書のテキストに忠実かつ冷静に従い、再現した作例のほうが圧倒的に多数であると言える。

(上掲書[単行本]223ページ)

さらに言います。「イエスの死刑確定後、ユダが不自然死を遂げたという伝承や、彼の死を裏切りの『罪』に対する神の裁きとみなす見解が成立した。それは、成立しつつある正統的教会が、ユダの罪を赦さず、自らの『罪』をも彼に負わせて、彼を『スケープゴート』として教会から追放した結果であることに異論はないが、ユダは本来イエスに『愛された』弟子であることも動かしようのない事実なのである」(上掲書234ページ。なお、石原氏は『信徒の友』誌2023年4月号でも「図像で追う、ユダの原風景」という記事を寄せており、同様の趣旨のことを述べています)。

ここで気づかされます。福音書を読んでいると、結果からしてイスカリオテのユダを裏切りの人として最初から考えてしまって、本当は確かにイエスに選ばれた十二人の弟子(十二使徒)の一人であったという重要な事実を忘れてしまいがちです。しかし、ユダは、“使徒であったのに裏切った”という方向性で見るだけではなく、“裏切ったユダだが、本来、イエスに招かれ、選ばれた使徒のまぎれもなく、その一人だった”という最初の事実に立ち返って考えることがやはり重要なのではないでしょうか。別稿で紹介されるように荒井献氏は、マルコにおいては、ユダは弟子の一人、復活したイエスがガリラヤで会うと約束された弟子から排除されてはいないだろう、という重要な指摘をしています。そのマルコのさらに前、いわば「イスカリオテのユダ―0」というべきものを考えたくなります。

そこは、使徒たちの真実に対する神のまなざしの冷静さに対応する次元となるはずです。その冷静なまなざしが、古代・中世の絵画が描く、ユダも含む弟子たちがイエスとの食卓を囲む光景から感じられます。信仰者としては、それは慈しみに満ちたまなざしであり、自分たちにも注がれているのもそれだと思いたいです。しかし、それは、一人ひとりの心の内を冷静に透視するまなざしに違いないのでしょう。冷静なるは神の慈しみ深さ……今回、ユダを探求しつつ思い至るのは、そのような神の御心にほかなりません。