1950年代から盛んになったヌーヴェル・ヴァーグ運動は映画史を語る上で欠かせません。技術や技法の上での革新のみならず、同時代の哲学思潮とも響きあう形で映画芸術を深化させたヌーヴェル・ヴァーグは、映画の歴史のみならず人類の芸術の営みにおいても重要な役割を担ったといえるでしょう。そんなヌーヴェル・ヴァーグを代表する映画監督の一人であるジャック・リヴェットの日本未公開作品を中心とした「ジャック・リヴェット映画祭」が4月8日から28日に開催されます。この記事では、ファンタジー作品に傾倒していた1970年代のリヴェット作品の中の『デュエル』(1976)という幻怪な映画を紹介します。

タイトルの『デュエル』(Duelle)は決闘を意味するフランス語(duel)を女性名詞化した造語です。また、「二」を意味するドゥ (deux)や「彼女」という意味のエル(elle)という言葉なども想起させ、二人の女性が中心となる本作の物語を連想させる意味深長な題名となっております。こうした題名の含蓄に負けず劣らず、作品自体も謎に満ちています。

(deux)や「彼女」という意味のエル(elle)という言葉なども想起させ、二人の女性が中心となる本作の物語を連想させる意味深長な題名となっております。こうした題名の含蓄に負けず劣らず、作品自体も謎に満ちています。

不可解な言い回しやカット、突然の回想、ある人物の毎回異なる服装や髪型、キャラクター間の不明瞭な関係性は観衆を困惑させることでしょうし、現代を舞台としたファンタジー物語も後半になるまで何の話なのか把握しにくくなっています。ひょっとしたら、最後までストーリーや主題が判然としないかもしれません。神話や民話、キリスト教の要素も各所に散りばめられていますが、それらの意味も説明されません。ですが、本来ファンタジーとは常識で完全に説明できない奇想天外さを内包したジャンルである以上、『デュエル』は現代を舞台としたファンタジーというテーマ

を貫徹しているといえます。

を貫徹しているといえます。

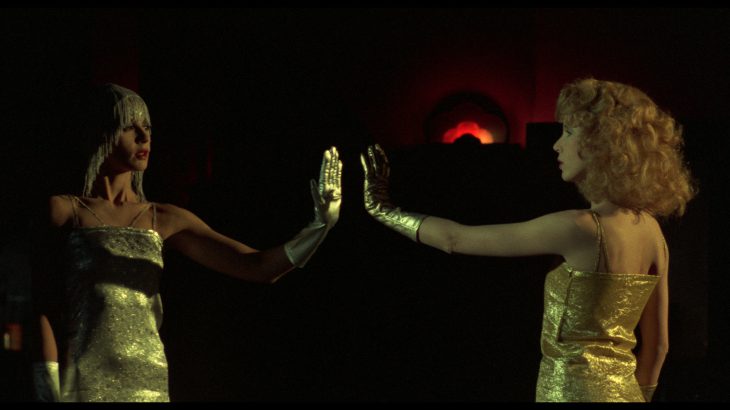

さて、上述の様な難解さにも関わらず『デュエル』は、あらがい難い魅惑的な作品であり続けています。本作の放つ魅力は、とりもなおさず、映画の根本的な魅力といえます。ある評論家(Elliott Stein)は本作をリヒャルト・シュトラウスの『影のない女』と比較しました。フォン・ホーフマンスタールの台本による『影のない女』も難解なメルヘンオペラですが、その分、物語や演出に気を取られることなく音楽の楽しさに没頭できる作品であると評されています。同様に『デュエル』も、現代を舞台としたファンタジーの複雑な物語や世界観を理解できずとも、リヴェット監督の非常に優れた手腕を純粋に楽しめる作品なのです。絶妙なアングル、洒脱な衣装、興味をそそられる音響や照明といったアヴァンギャルドな演出は、物語やド派手なアクションに頼らない、映像芸術としての映画の価値を再発見させてくれるでしょう。

石川雄一(教会史家)

ジャック・リヴェット映画祭

4月8日〜28日 ヒューマントラストシネマ渋谷 ほか全国順次公開

公式ホームページ:https://jacquesrivette2022.jp/

監督;ジャック・リベット/製作:ステファン・チャルガジエフ/脚本;エドゥアルド・デ・グレゴリオ マリル・パロリーニ/撮影:ウィリアム・ルプチャンスキー/編集:ニコール・ルブシャンスキー

キャスト

ジュリエット・ベルト、ビュル・オジエ、ジャン・バビレ、ニコール・ガルシア、クレア・ナデュー

1976年製作/121分/フランス/原題:Duelle/配給:マーメイドフィルム、コピアポア・フィルム

DUELLE © 1976 SUNSHINE / INA. Tous droits réservés.