森 裕行(縄文小説家)

小林一茶(1763-1828)が次の句を残している。

「深川や蛎殻山(かきがらやま)の秋の月」(1821)

晩年の句でありながら、代表的な句の一つに数えられている。ただ、この蛎殻山とは何を指しているのだろう。海に近い門前町の深川で蛎をむく生業があり蛎殻が山のようになっているという解釈をする方が多い。一茶が深川近辺に長く住んでいたことを考えるとそうかなとも思えるが、疑問が残る。一茶は以前に「淋しさに蛎殻ふみぬ花卯木」(1804)という句をつくっている。また、時代を遡るが芭蕉と共に有名な其角(1661-1707)は「卯の花や蛎殻山の道の隅」と真っ白い卯の花と蛎殻山を対比させた句を捻(ひね)っている。一茶はこの句を意識しているのだろうか。そして、江戸時代に蛎殻山といえばここだという深川とは別の場所があったのだろうか。

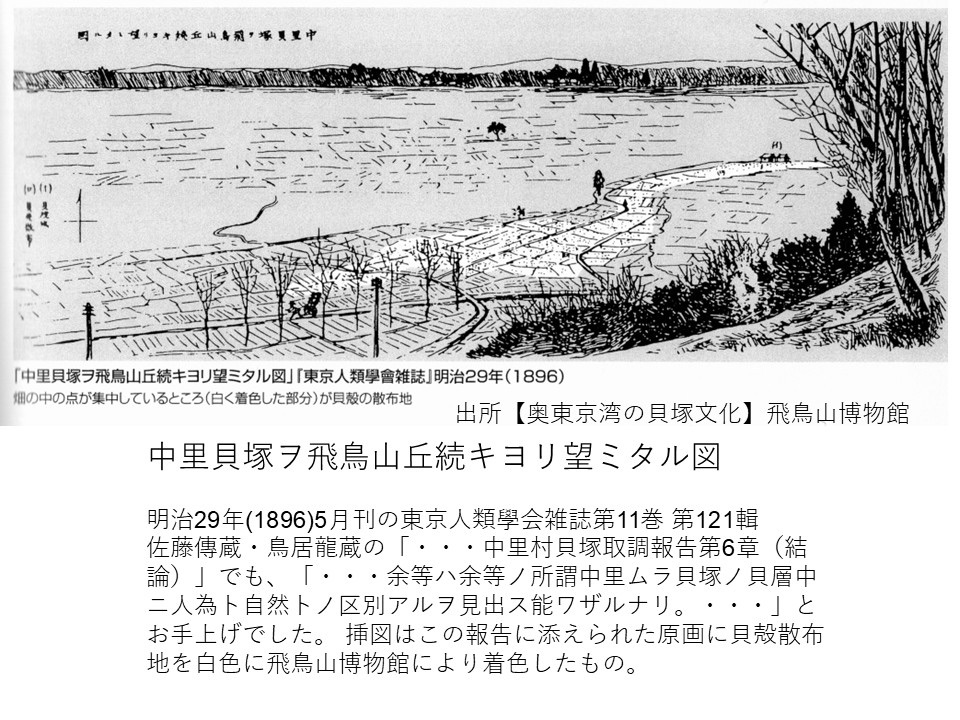

実は、この蛎殻山は東京の王子の近くの日本最大の中里貝塚を指すと考えるのが自然だ。安武由利子氏の「中里貝塚の発見」(ハマ貝塚と縄文社会 阿部芳郎編 雄山閣2014)によると、この江戸時代の蛎殻山は「誠に雪の降りたるがごとし」「遥かに遠目にも真白に見えしなり」という記述が江戸志にあるという。また享保年間のころにはこの貝殻を焼いて白粉の原料の蛎殻灰の製造が盛んであった記録もある。そして、蛎殻山は江戸時代に削られて明 治時代には鳥居龍蔵の報告の挿絵のように平坦になって行く。

となると、「深川や蛎殻山の秋の月」の解釈は、深川という「いき」な江戸時代を代表するきっぷの良い辰巳芸者の白粉も想起する言葉になり、秋の月の光に照らされた蛎殻山の白さは、深川の貧しい貝剥きの民もあるだろうが、辰巳芸者の白粉を重ねた句となる。

となると、「深川や蛎殻山の秋の月」の解釈は、深川という「いき」な江戸時代を代表するきっぷの良い辰巳芸者の白粉も想起する言葉になり、秋の月の光に照らされた蛎殻山の白さは、深川の貧しい貝剥きの民もあるだろうが、辰巳芸者の白粉を重ねた句となる。

ところで、小林一茶の生涯はどうだったのだろうか。信濃で生まれ継母との相性がわるく、若くして江戸に出て俳句界に入る。俳人になるまでの猛勉強はたいへんだったようだ。やがて51歳で結婚するが子供4人がつぎつぎに夭折し、ついには妻も亡くなってしまう。その後再婚するも、自分の子供を見ることなく65歳の人生を閉じる。一茶は江戸時代で独特の口語体に近い俳句を作り上げた俳人であるが、苦労人だったようだ。ふと、縄文時代の子抱き土偶を思い出す。それは縄文時代の平均寿命(長岡朋人2010年)が江戸時代の都市部の寿命に近いと内山純蔵氏より教えてもらったからかもしれない。一茶のように妻や子供で辛酸をなめることは縄文時代でもあったに違いない。高さ7cmの子抱き土偶に込められた願いは、母子、イノシシ、月のように多重化しているが、一茶の深川の俳句も深川、蛎、月と重なる。ひょっとしたら九鬼周造の「いき」の構造(岩波書店、1991)で言う、媚態、意気地、諦観の三つのハーモニーが数千年の時間を隔てて奏でられているかもしれない。そして、俳人・一茶の凝縮された17文字は、小さな子抱き土偶のように、内から湧く魂の輝きかのように、不思議に響く。それは、ある種の自由さを伴う希望なのではなかろうか。

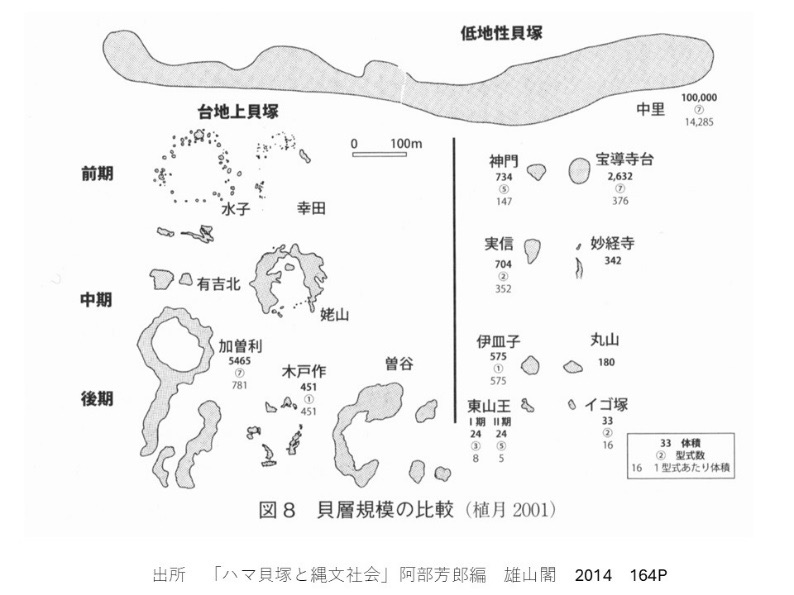

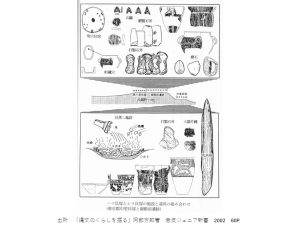

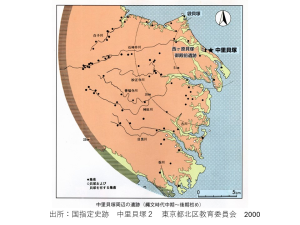

さて、中里貝塚の話をすすめよう。中里貝塚は縄文中期の中葉あたりから後期初頭にかけての約500年で、蛎と蛤の殻を中心とした水産加工場の今で言う産業廃棄物で形成された巨大な貝塚なのである。長さ500m以上、幅約100m、高さは高い所で4~5mを測り、日本最大である。

そして、この中里貝塚と通常の貝塚を比較すると。中里貝塚は生活の匂いを感じさせない貝塚といえるようだ。つまり、生活者の住居や食べたもの、生活用品が無いのである。蛎や蛤の貝殻が交互に積み重なり、かつては自然の貝層ではないかと言われたくらいなのだ。結局は、貝をむき身にするための加熱処理用の木枠付き土坑が発見されて自然貝層ではないことが明らかにされた。しかし、明治時代の鳥居龍蔵がためらった事実は忘れてはならない。さらに、この中里貝塚はどこの住人によってつくられたか、また膨大な量の貝の中身は誰が食べたかなど沢山の謎が湧きおこる。10年前に縄文小説を書き始めてから何回この中里貝塚周辺を訪れたことか。

そして、この中里貝塚と通常の貝塚を比較すると。中里貝塚は生活の匂いを感じさせない貝塚といえるようだ。つまり、生活者の住居や食べたもの、生活用品が無いのである。蛎や蛤の貝殻が交互に積み重なり、かつては自然の貝層ではないかと言われたくらいなのだ。結局は、貝をむき身にするための加熱処理用の木枠付き土坑が発見されて自然貝層ではないことが明らかにされた。しかし、明治時代の鳥居龍蔵がためらった事実は忘れてはならない。さらに、この中里貝塚はどこの住人によってつくられたか、また膨大な量の貝の中身は誰が食べたかなど沢山の謎が湧きおこる。10年前に縄文小説を書き始めてから何回この中里貝塚周辺を訪れたことか。

さて、この正月の小正月のころ(2025年1月15日)、一茶の句に歌われている蛎殻を無性に確かめたくなった。そして、午後には石神井川近くの王子駅から無料の飛鳥山モノレールに載って高低差18mの飛鳥山台地に快適に登る。石神井川の東南側に中里貝塚は位置するが、北西側には袋貝塚があり、かつては東西にハマ貝塚があった可能性もあるようだ。

さて、この正月の小正月のころ(2025年1月15日)、一茶の句に歌われている蛎殻を無性に確かめたくなった。そして、午後には石神井川近くの王子駅から無料の飛鳥山モノレールに載って高低差18mの飛鳥山台地に快適に登る。石神井川の東南側に中里貝塚は位置するが、北西側には袋貝塚があり、かつては東西にハマ貝塚があった可能性もあるようだ。

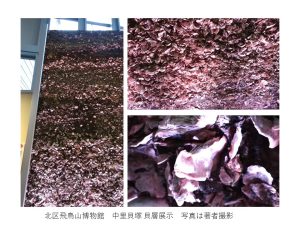

降りて台地を東側に進むと飛鳥山博物館で、崖下の中里貝塚の高さ4.5mの貝層の剥ぎとり展示をしっかり見た。ただ、地中の貝層の剥ぎとりなので、俳句に歌われている蛎殻山のイメージとどうも繋がらない。

降りて台地を東側に進むと飛鳥山博物館で、崖下の中里貝塚の高さ4.5mの貝層の剥ぎとり展示をしっかり見た。ただ、地中の貝層の剥ぎとりなので、俳句に歌われている蛎殻山のイメージとどうも繋がらない。

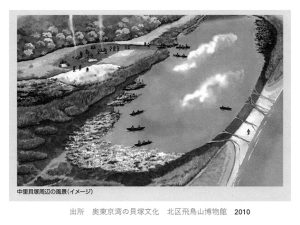

しかし、当時の浜で使った作業所での丸木舟や台地の村の人骨や筒形土偶なども見られて気分は高まる。そして、いつもはさらに台地を東に歩いてムラ貝塚の御殿前貝塚や西ヶ原貝塚周辺を経て向かうが、急いでいるので王子駅にもどり隣の上中里駅まで京浜東北で東南に移動し、長い階段を下りて中里貝塚に向かう。飛鳥山台地と低地の中里貝塚を何回も上がり降りした旅だった。この低地は縄文海進のピークの縄文早期末から前期前半には、今より3m高いところまで海面がきていて、崖を浸食し旧石器時代や縄文前期の遺跡は大方崩壊したようだ。安孫子昭二氏の「東京の縄文学」(之潮 2015)の第4話 「荒川流域の海進と巨大貝塚」に詳しい。海面が下がった縄文中期から後期初頭までは、中里貝塚の前はラグーンが広がり、そこで縄文人は豊かな恵みを甘受し、内陸の同胞に向けて干貝などが定期的に石神井川を通って届けられたようである。

しかし、当時の浜で使った作業所での丸木舟や台地の村の人骨や筒形土偶なども見られて気分は高まる。そして、いつもはさらに台地を東に歩いてムラ貝塚の御殿前貝塚や西ヶ原貝塚周辺を経て向かうが、急いでいるので王子駅にもどり隣の上中里駅まで京浜東北で東南に移動し、長い階段を下りて中里貝塚に向かう。飛鳥山台地と低地の中里貝塚を何回も上がり降りした旅だった。この低地は縄文海進のピークの縄文早期末から前期前半には、今より3m高いところまで海面がきていて、崖を浸食し旧石器時代や縄文前期の遺跡は大方崩壊したようだ。安孫子昭二氏の「東京の縄文学」(之潮 2015)の第4話 「荒川流域の海進と巨大貝塚」に詳しい。海面が下がった縄文中期から後期初頭までは、中里貝塚の前はラグーンが広がり、そこで縄文人は豊かな恵みを甘受し、内陸の同胞に向けて干貝などが定期的に石神井川を通って届けられたようである。

そして、夕方近くに中里貝塚の中心部分を訪れたが、道路脇の地表で真っ白い貝殻散布に出会うことができた。これは一茶や其角、あるいは鳥居龍蔵が観た貝殻か。卯の花や秋の月にマッチする蛎殻か。

そして、夕方近くに中里貝塚の中心部分を訪れたが、道路脇の地表で真っ白い貝殻散布に出会うことができた。これは一茶や其角、あるいは鳥居龍蔵が観た貝殻か。卯の花や秋の月にマッチする蛎殻か。

最後に、縄文時代の人々にとって、この貝塚は普通の送り場としての貝塚と何が違っているかを考えた。生活の匂いがしない自然貝層と間違えられるような貝殻の山。どうも普通の送り儀礼がなされていないようだ。それは何故なのだろうか。

最後に、縄文時代の人々にとって、この貝塚は普通の送り場としての貝塚と何が違っているかを考えた。生活の匂いがしない自然貝層と間違えられるような貝殻の山。どうも普通の送り儀礼がなされていないようだ。それは何故なのだろうか。

この中里の海岸で、取れたての蛎や蛤は浜でむき身にするため煮立てられる。しかし、その身は作業に関わる縄文人により食べられることもなく干貝に処理され、石神井川沿岸の村に送られるか、さらに内陸に送られる。石神井川の当時の上流域には下野谷遺跡があるが、そこからさらに多摩や甲信地方に送られた可能性もあると思う。従って、貝の魂は干貝とともに送られるので、浜で貝殻の送り儀礼をしなかったのかもしれない。しかし、その貝殻は貝の命の証であり、送り先の同胞への記念であり、やはり心をつくして大切にしたのではないだろうか。それは縄文時代が終わってからの、例えば私たちのように産業廃棄物と考えがちの物質文明の価値観とは大いに異なっている。巨大な中里貝塚は紆余曲折の末に私たちにかなり明らかにされて残された。縄文人から生きた知恵を学び明日の世界を考えるためにも、縄文人のようなアニミズム的感性をもっと大切にする必要があるのではないか。

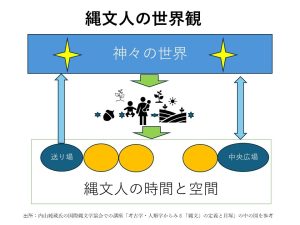

*次の図はムラ貝塚や環状集落にあてはまるだろう縄文人の世界観である。