森 裕行(縄文小説家)

めぐる季節の中で、愛そのものの魂を感じることが、人生にとってとても大事だと知ったのはいつだったのだろう。エリクソン(Erik Homburger Erikson 1902〜1994)の人格形成論では5〜7歳を目的志向性の時代とし、罪悪感と自発性が発達する時期としている。それは、文化によってさまざまに解釈され独自の習俗・伝承の中で、身につけさせてくれるように思う。日本や西欧・・そして縄文時代の日本列島も。

さて、私はこの大切な年齢の時を日本と米国・アラスカという違った文化圏で、迎えたのだった。

1958年9月、アラスカの短い夏が終わるころ、父に連れられ地元の小学校に行った。父は校長と簡単に英語で話した後、私に目配せをして立ち去り、私は女教師に連れられてクラスに入った。クラスの中には20人くらいの生徒がガヤガヤしていたが、女教師は隅で机をはさんで私と向き合い、優しく声をかけられたが、私は全く英語を知らないため答えられない。先生は沈黙に困ったようだった。何かきっかけをつかもうと、たまたま机上にあった色のついたカードを見せながら、どうも色のことをのんびりと尋ねているようだった。人の良い先生のようだが、英語で答えなければならないと緊張する。しかし、目線を合わせ他のカードを優しく見せる。もちろん、答えられない。それでも、忍耐強く優しく見せて尋ねる。私は、ふと日本語で答えることを思いつき、おずおずと場違いの日本語をつぶやいた。すると、先生の顔が輝き、笑顔の中で日本語しか話せない私を、珍しい日本語を話す転校生としてクラスに紹介したのだった。そんなことで、私は南西アラスカでの生活をスタートすることができた。

1958年9月、アラスカの短い夏が終わるころ、父に連れられ地元の小学校に行った。父は校長と簡単に英語で話した後、私に目配せをして立ち去り、私は女教師に連れられてクラスに入った。クラスの中には20人くらいの生徒がガヤガヤしていたが、女教師は隅で机をはさんで私と向き合い、優しく声をかけられたが、私は全く英語を知らないため答えられない。先生は沈黙に困ったようだった。何かきっかけをつかもうと、たまたま机上にあった色のついたカードを見せながら、どうも色のことをのんびりと尋ねているようだった。人の良い先生のようだが、英語で答えなければならないと緊張する。しかし、目線を合わせ他のカードを優しく見せる。もちろん、答えられない。それでも、忍耐強く優しく見せて尋ねる。私は、ふと日本語で答えることを思いつき、おずおずと場違いの日本語をつぶやいた。すると、先生の顔が輝き、笑顔の中で日本語しか話せない私を、珍しい日本語を話す転校生としてクラスに紹介したのだった。そんなことで、私は南西アラスカでの生活をスタートすることができた。

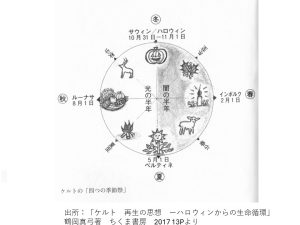

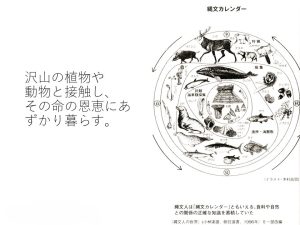

やがて、2カ月たち10月31日のハロウィンの夕べが来た。私の家は、町のはずれのロシア人墓地の隣にあったが、となりの子供と共に、普段は入れない近所の家々を、お面をつけて小走りで尋ねっては、大皿に盛られたお菓子(スティックの形のキャンディなど)をもらっては、次の家に向かう。普段は接触の無い大人が急に親切に迎えてくれるのが気になったが、ハロウィンはケルトのサウィン祭が起源で、闇の半年の始めを告げる大切な悪鬼役を務めていることを後になって知った。日本では、秋田のナマハゲという年末の行事があるが、東西の文化の差はあるものの、ある程度成長した子供の罪悪感や自発性に関係して、目的志向性を育てる習俗という見方もできるのではないか。さらに、肝試しのような要素もあり、その裏で愛の原型づくりのような意味もあるかもしれない。親ではなく地域の人々による、無償の愛であることが大きい。 ところで、縄文時代中期はどうだったのだろうか。ケルト文化の前のギリシャなどの古ヨーロッパ文化や縄文文化などは完全な農耕文化ではないが、芋やエゴマ、大豆などの栽培を始めたり、イノシシ(幼獣)の飼育を行っていたりし、独特のアニミズム的感性に基づいた地母神信仰があったように思える。それは、今では考えられないような密な自然との共生であり、考古学者の小林達雄氏の縄文カレンダーで味わうことができる。

ところで、縄文時代中期はどうだったのだろうか。ケルト文化の前のギリシャなどの古ヨーロッパ文化や縄文文化などは完全な農耕文化ではないが、芋やエゴマ、大豆などの栽培を始めたり、イノシシ(幼獣)の飼育を行っていたりし、独特のアニミズム的感性に基づいた地母神信仰があったように思える。それは、今では考えられないような密な自然との共生であり、考古学者の小林達雄氏の縄文カレンダーで味わうことができる。

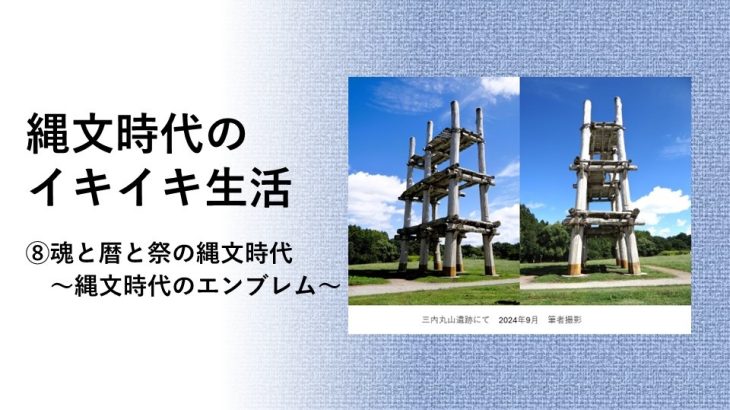

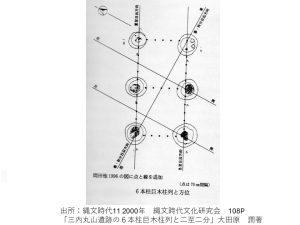

さて、カレンダーは衣食住だけでなく世界観も表すと私は考えている。信仰に関係する天体(太陽、月等)の動きは正確にとらえる必要があり、縄文中期にも何らかの暦が存在していたのではないかと想像している。たとえば、先日訪れた三内丸山遺跡の巨大な6本柱の建造物は、冬至、春分、夏至、秋分の太陽を表しているのではと大田原潤氏によって指摘された。そして、6本柱側の広場で祭儀が行われた可能性が出てきたのだ。広場の東側には道にそって成人のお墓が並んでいることも縄文時代の祭儀を考える上で大切だ。

さて、カレンダーは衣食住だけでなく世界観も表すと私は考えている。信仰に関係する天体(太陽、月等)の動きは正確にとらえる必要があり、縄文中期にも何らかの暦が存在していたのではないかと想像している。たとえば、先日訪れた三内丸山遺跡の巨大な6本柱の建造物は、冬至、春分、夏至、秋分の太陽を表しているのではと大田原潤氏によって指摘された。そして、6本柱側の広場で祭儀が行われた可能性が出てきたのだ。広場の東側には道にそって成人のお墓が並んでいることも縄文時代の祭儀を考える上で大切だ。

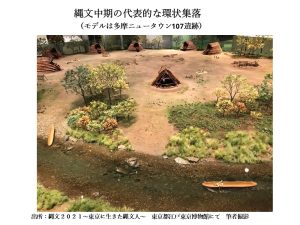

では、私の地元の多摩丘陵の4800年前ごろ(中期後葉)の祭りはどうだったのだろうか。縄文中期後葉の4800年前ごろ。多摩の大栗川中流域の72遺跡や107遺跡。この辺りでは最も遺跡の多い時代であり、例えば107遺跡は環状集落に老若男女が住み暮らしていた。

では、私の地元の多摩丘陵の4800年前ごろ(中期後葉)の祭りはどうだったのだろうか。縄文中期後葉の4800年前ごろ。多摩の大栗川中流域の72遺跡や107遺跡。この辺りでは最も遺跡の多い時代であり、例えば107遺跡は環状集落に老若男女が住み暮らしていた。

大栗川沿いに竪穴住居や廃屋の土器等の送場が環状に配置され、村の中央には198の墓壙がある。安孫子昭二氏の研究によれば、お墓は各家族の家長クラスしか収まらない数だったそうで、幼児(恐らく6歳くらいまで)は土器等に入れられて住居の入口に埋葬され、多くの成人は別なところに葬られたようである。

さて、この代表的集落のように死者のエリアの墓が住居と隣り合わせでしかも中央広場の中心付近を占めるということは、宗教学や人類学の知見からどういう説明がされているのか。

住居や墓の遺構から当時は双系社会であったことが仄めかされているが、墓と住居が弥生時代以降のように別にしない理由を説明した説は少ない。その中で、中沢新一氏はカイエ・ソバージュⅣ 神の発明(中沢新一著 講談社選書メチエ 2003年)の中で死者と生者の共存を「メビウスの輪」として説明されていた。メビウスの輪は表と裏の世界が溶け合う不思議な世界であるが、死者や神仏と生者が同じ時空にいつの間にかいるという感覚は、典礼を大切にされている伝統宗教では当たり前という気がする。荘厳な声明を聴いたり、伝統的なミサにあずかったりすると宗教は違っても、見えるものは似ているのではと思ったりする。あるいは、一昔前の私達の習俗にもお盆や正月などでよく見られたのではと思う。隣の祖父母の家でお盆の送り火をしたときに、祖父が「来年は、私も煙に乗ってくるのかなあ。」と呟き、皆で不思議な想いをしたことが忘れられない。

それでは、最後に縄文時代の春の祭りをスケッチしてみたい。

今日は三沢川の一週間に及ぶ成人女子の修行を終えた村の女子が戻ってきて、これから春分過ぎの13夜の祭りをすることになった。成人女子の外に7歳となった子供も大栗川で禊を行い、先ほど中央広場に村長(ムラオサ)に引き連れられて、船着き場から広場に向かう。6歳までは神の内とされ葬儀が幼児特有であったが、7歳からは成年扱いになる年であった。やがて、芋名月で村長が中央の墓地に真ん中でかがり火に火をつけ、20尺(7m)の立柱に向かって祈り祖先の霊を呼ぶ。また、鍋には芋をベースとした料理。蒸し器には、納豆をつなぎにつかったイノシシ団子が入っている。塩は大森。芥子菜からとった辛子、山椒、ワサビやら香辛料も豊富、特別な料理が作られている。さて、広場の柱を目印にして、春の踊りが始まる。太鼓や笛に合わせて、黙々と踊る村人たち。新しく加わった子供たちも踊る。ギリシャとアイルランドの血を受けたラフカディオ・ハーンが日本の盆踊りに感動したように、それは時空を超えた生者と死者、さらに神々との交歓なのだろう。やがて、踊りが終わり、宴の時間となった。踊りに加われなかった幼児たちも含めて村人総出の食事が始まる。食事は神々との親交の時でもあった。イノシシや芋などの食材は女神の神聖な身体としていただく。死と再生を文字通り表す宴だ。今年新調した真っ赤な漆器の大皿も村の話題だ。

最後であるが、7歳の思い出をもう一つ。真冬のころであっただろうか。一人で海岸の倒木の上から砂浜に登ったり下りたりして遊んでいたとき、波が寄せて間違って海水に飛び降りた経験があった。アラスカでの禊!冷たかったが、家で母親に風呂に入れてもらった時の心身温まる体験でもあった。愛そのものである魂を感じたアラスカだった。