根本 敬(上智大学名誉教授)

ミャンマー(ビルマ)といえば、50代以上の日本人の少なくない人々は、竹山道雄の名作『ビルマの竪琴』を思い出すのではないか。たとえ正確なストーリーは知らなくても、題名くらいは聞いたことがあるという人は多いだろう。

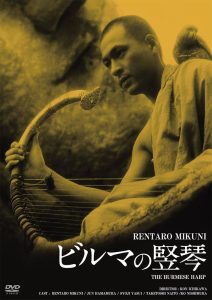

日本がアジア・太平洋戦争に敗けて3年後の1948年、児童向け文学として出版されたこの作品は、英国との過酷な戦いが展開されたビルマ戦線で、疲れ切った元兵士(水島上等兵)が敗戦後も日本に帰らず、僧侶となり、倒れた戦友たちの遺骨を拾いながら供養する人生を歩む決意を下すまでの物語から成る。僧衣を着た主人公は、ビルマの伝統楽器である竪琴(サウン)を奏でながら、骨を拾い、国内を歩きつづける。この作品は日本人の心を打ち、1956年と1985年の二度にわたり、同じ監督(市川崑)と同じ脚本家(和田夏十)によって映画化されている。

しかし、見方を変えると『ビルマの竪琴』は深刻な問題を内包する作品である。ミャンマーに住む人々の9割近くが信仰する上座(じょうざ)仏教を全く理解しないまま書かれているからである。それだけでなく、ミャンマー仏教徒に対する一方的な「素朴イメージ」の強調や、非仏教徒の多い少数民族への「見下し」、そして日本軍の侵攻と占領に伴う現地の人々の苦しみへの無理解が読み取れる。『ビルマの竪琴』に基づいてこの国のイメージを抱くことは、致命的な誤解につながる。

まずはミャンマーの上座仏教に対する誤解から見てみよう。英領植民地だったミャンマーに侵攻した日本軍は、初期は勝ち戦を重ねたが、戦争末期には敗け戦に苦しみ、1945年8月に敗戦を迎えている。そのなかで、日本軍の一兵士である水島上等兵が、武器を捨てたとはいえ、僧院での修行も行わず、いきなり比丘(びく:正規の出家僧)になるのだが、この設定からして不自然である。ミャンマーであれタイであれ、こんなに簡単に比丘になれるものではない。さらに深刻な問題点は、僧侶になった主人公が竪琴を奏でながら戦友の供養を行うことにある。日本では琵琶法師のようなイメージで受けとめられるかもしれないが、ミャンマーでは上座仏教の十戒に含まれる「歌舞観聴の禁」(音楽や踊りに親しんではならないという戒め)を犯す行為とみなされ、この僧侶は破戒僧ということになってしまう。

戦友の遺骨を拾って供養するという行為も、日本では理解されやすい宗教的行為だが、ミャンマーの上座仏教徒から見れば、何の意味があるのかわからない行いに映る。上座仏教では遺骨に執着しない。人間は死ぬとその大切な魂は肉体から離れ、来世に旅立つと考えられている。残された遺体に特別の意味は見出されず、遺体の焼き場でも遺骨を残していく遺族が多い。1978年3月25日にミャンマー国営航空の国内線がヤンゴン空港を離陸後すぐに墜落したとき、搭乗していた日本人の橋梁技術専門家6人が命を落としたが、現場ではミャンマー政府が遺体をその場で焼いて処分しようとしたため、日本大使館の職員があわてて日本人の遺体だけ別の場所に分けようと奔走したという話が残っている。

戦友の遺骨を拾って供養するという行為も、日本では理解されやすい宗教的行為だが、ミャンマーの上座仏教徒から見れば、何の意味があるのかわからない行いに映る。上座仏教では遺骨に執着しない。人間は死ぬとその大切な魂は肉体から離れ、来世に旅立つと考えられている。残された遺体に特別の意味は見出されず、遺体の焼き場でも遺骨を残していく遺族が多い。1978年3月25日にミャンマー国営航空の国内線がヤンゴン空港を離陸後すぐに墜落したとき、搭乗していた日本人の橋梁技術専門家6人が命を落としたが、現場ではミャンマー政府が遺体をその場で焼いて処分しようとしたため、日本大使館の職員があわてて日本人の遺体だけ別の場所に分けようと奔走したという話が残っている。

したがって、主人公が修行もせず出家僧(僧侶)になり、「歌舞観聴の禁」を犯して竪琴を奏で、遺骨を拾いながら国内を歩き続けるという姿は、ミャンマーの仏教文化から見れば「破戒僧が意味不明の骨拾いをやっている」というふうに受け止められる。そこには日本的に曲解されたミャンマーの仏教イメージが存在する。これをしかし、『ビルマの竪琴』を読んで感動した日本人は理解することなく、主人公の行為と(勝手な)ミャンマーの仏教イメージを重ね合わせ、誤ったミャンマー文化の理解を抱くようになる。

『ビルマの竪琴』ではまた、戦時中のミャンマーを舞台にしているにもかかわらず、肝心のミャンマーの人間が「お飾り」のようにしか登場しない。日本人と英国人との交流の描写のほうに力が入れられ、その典型として、戦場で対峙する日英の両部隊が、敵意を超えて一緒に「埴生(はにゅう)の宿(やど)」を歌うシーンを感動的に描いている。「埴生の宿」はイングランド民謡であり、ミャンマーの音楽とは無縁である。

このことからもわかるように、『ビルマの竪琴』ではミャンマーという国や土地や文化が、感動物語の単なる背景に追いやられ、わずかに登場するミャンマー人も、日本兵に協力的だった素朴な現地人としてのみ登場するにすぎない。日本軍の占領をよく思わなかったり苦しんだりするミャンマー人はまちがいなく存在したのだが、作品にはいっさい登場しない。

作者の竹山道雄は、明治以降の急速な近代化と資本主義化の進展のなかで日本人が物欲に支配されるようになったとみなし、そのことへの強烈な反省を求めようとして、この作品を通じ上座仏教徒の素朴な生き方を理想化し褒めあげた。そのことの問題性にも着目する必要がある。

ミャンマー人を「敬虔な仏教徒」や「物欲に支配されず質素に生きる」人々としてとらえ、必要以上に美化する傾向は今の日本人の中にも見られる。「敬虔」という言葉の定義にもよるが、ミャンマーに生きる仏教徒全体を「敬虔」という形容詞で単純化して描くのは、彼らに対して失礼であろう。どの国のどの宗教の信徒であれ、さまざまな信仰の形があり、そこには物欲に支配されながらも、心の中でそれを乗り越えようと苦悶している信徒もいる。そういう信徒は、外側の人々から一方的に「敬虔」という言葉でくくられることを嫌がるのではないか。

このことと付随して、非仏教徒の描かれ方にも問題が見られる。ミャンマーには非仏教徒(キリスト教徒、ムスリム、ヒンドゥー教徒ら)が人口の1割ほど居住しており、彼らは総人口の4割近くを占める少数民族の中に多く見られる。その中のカチン人が『ビルマの竪琴』に登場するが、初版では「首狩り族」として描かれていた。人食い人種だというのである。

カチン人は19世紀後半からキリスト教を受容し、20世紀以降、9割がクリスチャンになった集団である(カトリック4割、プロテスタント6割)。そのような共同体を「首狩り族」として描いたという事実は、非仏教徒の少数民族に対する見下しがあったと批判されてもいたしかたあるまい。実際、1972年3月11日付のミャンマー国営新聞『労働者人民日報』には、この点も含めた『ビルマの竪琴』批判が掲載されている。

この作品の中に見られるもうひとつの大きな見落としは、抗日闘争の無視である。日本軍によるミャンマー占領の最終段階にあたる1945年3月、ミャンマー人ナショナリストたちは、それまでの対日協力を捨て、抗日武装蜂起を開始している(反ファシスト闘争)。この蜂起で数千人に上る日本軍将兵が殺害されているが、それを匂わせるような話はいっさい『ビルマの竪琴』には登場しない。ミャンマーの人々が3年半にわたった日本軍の占領によって、どれほど生活を圧迫されたかについての想像や共感(ないしは共観)は、この作品には決定的に欠けている。

最後に、映画作品のほうの問題点として見落とせないのが、撮影ロケが日本(1956年版)とタイ(1985年版)だけでなされ、実際のミャンマーの風景が映像の中に全く登場しないということである。1985年版では仏塔(パゴダ)の形状と僧侶の僧衣(のまとい方)がすべてタイ式になっており、ミャンマーの僧侶やパゴダの実像と大きく異なっている。喩えていえば、韓国で撮影して「日本の寺院」や「日本の僧侶」を描くようなものである。

同じ上座仏教国でも、タイとミャンマーでは大きく異なるのだが、そのことを監督は無視し(知らなかったのかもしれない)、積極的にタイをロケ地に選んだと新聞インタビューで語っている(サンケイ新聞1985年7月15日朝刊)。これは原作者の竹山道雄の責任ではないが、ミャンマーを単なる背景として描いてしまった作品だからこそ、それを映画化しようとした監督が、ロケ地選びでもこのような「非ビルマ的」な選択をしたのだとみなせよう。

以上述べたように、これほどまでに「非ビルマ性」が読み取れる作品であるにもかかわらず、日本人の心性に深く訴えた『ビルマの竪琴』は、戦後の日本人のミャンマー・イメージ形成にあたって大きな影響力を有した。それは簡潔にまとめれば、「物欲に支配されることのない素朴で質素な生活を旨とするミャンマー仏教徒たちが、同じ仏教徒である日本軍の兵士たちに親近感を寄せ、一方でそうした彼らの姿を〈反省の鑑〉として、主人公の水島上等兵はミャンマーで僧侶として生きる決意をした」という理解である。

2020年代の今を生きる私たちは、このような古いミャンマー認識から卒業する必要がある。40代以下の日本人は『ビルマの竪琴』をそもそも知らないので(実際、竪琴という漢字を読めず、ケンキンと発音する大学生がいる)、ここで論じた事柄は杞憂にすぎないかもしれない。しかし、無意識のうちに、親や祖父母の世代のビルマ・イメージが彼らの中にしみ込んでいる可能性は否定できない。

今や日本には9万人以上のミャンマー人が住む。その多くは若い世代である。彼らとの交わりを求め、それを深め、そのことを通じて等身大のミャンマー文化とミャンマーの人々についての理解を共有したいものである。特に2021年2月の軍事クーデター以降、民主主義の回復を求めて闘争が続くミャンマーを理解するには、『ビルマの竪琴』の呪縛から自由になる必要がある。

(参考文献:根本敬、2014、『物語 ビルマの歴史』、中公新書)