石川雄一(教会史家)

ブーツの形をしたイタリア半島の先にあるシチリア島は、世界遺産やレモンなどで有名でしょう。そんなシチリアは「イタリアの中でも特に独自の文化を有する地域」として、日本人観光客にも人気の旅行先となっています。シチリアの建造物はローマやフィレンツェの建物とは異なった見た目を有していますし、言語もイタリア語とは異なるシチリア語(方言ではなく別の言語)が話されています。ところで、なぜシチリアは「イタリアの中でも特に独自の文化を有する地域」なのでしょうか。その答えを探るために、私たちは二つの常識を考え直さなければなりません。

まず、私たちは国境線が引かれて色分けされた世界地図を無視する必要があります。小学校の教室などに貼られていたカラフルな世界地図は、確かに世界の国々を学ぶためには役に立つかもしれませんが、実際の土地には国境線も引かれていなければ色塗りもされていません。それどころか、あそこに引かれている国家の境界は、19~20世紀に画定されたものであり、人類史に不変的に通用する区分けではありません。

実際、イタリアという国が成立したのは、1861年のこと。日本で言うと幕末の時代にできた新しい国家なのです。それ以前のイタリアは、日本の戦国時代のように様々な勢力が群雄割拠していました。そんな中、シチリア王国は南イタリア全体を支配する最大勢力の一つとして絶大な存在感を放っていました。つまりかつてのシチリアは、「イタリアの辺境に位置する島」ではなく、「イタリア半島の政治を左右するほどの大国」だったのです。

続いて、私たちは陸中心の地理観から海中心の地理観に頭を切り替えなければなりません。上に述べたように、私たちは国境線の引かれた地図に慣れているため、どうしても海のことを軽視してしまいます。ですが、人類の歴史の中で海は、人と人、文明と文明をつなぐ重要な経路として機能してきました。技術が発展した今日では飛行機や鉄道、高速道路などで人や物が運ばれますが、人類史のほとんどの時代において海は、こうした役割を果たしてきたのです。そんな海中心の地理観に頭を切り替えて地図を眺めるとどうでしょう。シチリア島がイタリア半島のおまけではなく、地中海の中心に位置する重要な島として映ってくるのではないでしょうか。

それでは、中世以降の私たちの常識、つまり、「キリスト教圏のヨーロッパ」と「イスラーム圏のアフリカ」という区分がない古代の時代から歴史を瞥見することで、シチリアがなぜ独自の文化を有しているのかを探ってみましょう。

時はローマ帝国が大勢力となる以前、いや、もっと昔のローマ共和国がイタリア半島を統一する前にまで遡ります。当時のローマはイタリア半島中部の一勢力に過ぎませんでした。この時代、イタリア半島にはエトルリア人やサムニウム人といった様々な民族が住んでいましたが、マグナ・グラエキアと呼ばれる南部にはギリシア人たちが居住していました。「なぜイタリアにギリシア人が?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。ですが、先に述べたように、イタリアとギリシアという国民国家の理解を離れ、陸中心から海中心の目で地図を見るとその理由は明らかではないでしょうか。ギリシア本土からイタリア半島南部までは海を隔てて目と鼻の先なのです。

当時のヨーロッパで最も進んだ文明を誇ったギリシア人は、積極的な植民活動を展開していましたが、南イタリアはその絶好の入植先だったのです。ギリシア語で「新しい街」を意味するネアポリスに由来する街ナポリに代表されるように、数々のギリシア系の街が建てられた南イタリアは、「大ギリシア」という意味のマグナ・グラエキアとしてローマ人に知られるようになりました。私たちがこれから見ていくシチリア島も例外ではなく、ギリシア語でシケリアと呼ばれ、マグナ・グラエキアの一画を成しました。

時は経ち、ローマ共和国がイタリア半島を統一すると、ギリシア系のシチリアは、フェニキア人が治める北アフリカの大国カルタゴとローマの間の係争地となりました。両国はシチリア島を巡ってポエニ戦争を戦い、最終的にシチリア島はローマ領となりました。ローマにとって初の海外領土となったシチリア島ですが、他のマグナ・グラエキアの例にもれず、ギリシア文化が色濃く残りました。

ローマは共和政から帝政へ移行し、大勢力へと成長しましたが、東西に分裂してしまいます。シチリア島を含む南イタリアは西ローマ帝国領となりますが、その西ローマ帝国はゲルマン人の攻撃に耐えきれず滅亡してしまいます。こうしてシチリア島はゲルマン人の王国の支配下に入ることとなりました。

5世紀に西ローマ帝国は滅亡しましたが、東ローマ帝国、つまりビザンツ帝国は異民族の襲撃を耐え抜きました。そんなビザンツ帝国は、ゲルマン人に征服された旧西ローマ帝国領を取り戻し、ローマ帝国の復興を夢見ました。6世紀、その野心を現実のものとするため、ユスティニアノス大帝は腹心のベリサリオス将軍を西に派兵しました。ベリサリオスの活躍により、ビザンツ帝国は北アフリカからイベリア半島、そしてイタリア半島を奪還しましたが、ペルシアとの戦争が勃発したため念願のローマ帝国復興は実現しませんでした。それでもシチリア島を含む南イタリアは、ギリシア系のローマ帝国であるビザンツ帝国領となり、再びゲルマン圏からギリシア=ローマ圏に戻ることができました。

ユスティニアノス大帝の死後、ビザンツ帝国は征服した西方の土地を保持することができず、各地の領土はすぐに失われていきました。イタリア半島にもゲルマン系のランゴバルド族が侵入し、ランゴバルド王国を建国します。南イタリアもランゴバルド王国領とビザンツ帝国領に分かれ、虫食い状態となってしまいます。さらに、東西キリスト教会の間の溝が深まるにつれ、東方教会に属するビザンツ帝国と西方教会に属するイタリア人との間で軋轢が生じてしまいます。さらにビザンツ帝国内での問題もあり、南イタリアは混沌とした状況に陥りました。あるビザンツ皇帝などは、帝都コンスタンティノポリスでの政争を逃れるため、シチリア島のシラクサに遷都を考えるほど、政情は錯綜していました。

こうした混乱状態の中、北アフリカを征服していたイスラーム勢力がシチリア島に進出してきます。シチリアを侵略するイスラーム勢力とビザンツ帝国軍の戦いは長期化しますが、9世紀の間に要衝が次々と陥落していき、ついに878年には首都シラクサも奪われてしまいます。シチリア島を喪失したビザンツ帝国は、イタリア半島南部の行政区再編により残された領土の保持を図りましたが、このことは言い換えればシチリア島の奪回断念を意味していました。実際、バシレイオス2世ら何人かのビザンツ皇帝はシチリア島の回復を試みていますが、成功することはありませんでした。こうしてシチリア島は、ギリシア=ローマ圏からイスラーム圏へと移行したのです。

ギリシア圏からローマ圏、そしてゲルマン圏から再びギリシア=ローマ圏を経て、イスラーム圏となったシチリア島は、11世紀にはノルマン文化圏に入ることとなります。ノルマン人とは、今日ではノルウェーやスウェーデンなどがある北欧はスカンジナヴィア半島からやってきた民族で、ヴァイキングの別名でも知られています。航行技術に秀でていた彼らは、当初は英国やフランスなどを襲撃し、そこに領土を得ました。つまり、英国ではノルマン朝が成立し、フランスではノルマンディー地方に定住したのです。

そんな勢いのあるノルマン人が、イベリア半島を海路でグルっと回り、ジブラルタル海峡を越えて地中海に進出してきたのです。またもや海中心の地理観が重要になっていますね。ですが、なぜわざわざ彼らは遠くシチリア島までやってきたのでしょうか。

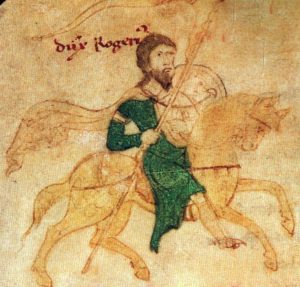

武勇に秀でたノルマン人は、傭兵として様々な勢力から引く手あまたでした。シチリア島を奪還したいビザンツ帝国も、彼らノルマン人傭兵の力を借りてイスラーム勢力と戦い、実際に領土を着々と奪い返していきました。しかし、ビザンツ帝国内の政争、イスラーム勢力の内紛、さらには東西教会の対立といった複雑な政治状況のゆえに、シチリア島でビザンツ帝国の帝権が再確立されることはありませんでした。こうした複雑な権力闘争の時代の中でノルマン人傭兵のロベルトとルッジェーロのアルタヴィラ兄弟は、シチリア島と南イタリアを征服し、ローマ教皇の祝福を受けて自身の国を建国します。

「狡猾なるロベルト」と呼ばれた兄の死後、弟のルッジェーロ大伯は政敵を排除して南イタリア全域を手中に収め、強大な勢力を築きました。その親族は十字軍に参加し、アンティオキアを中心とする地域を征服するなど、アルタヴィラ家の勢力は南イタリアにとどまらない広がりを見せました。そして12世紀、ルッジェーロ大伯を継いだ子のルッジェーロ2世がローマ教皇により戴冠されることで、南イタリアを統一したシチリア王国が成立することとなるのです。

こうして建国されたシチリア王国はギリシア=ローマ、ゲルマン、イスラーム、そしてノルマンという様々な文化が折り重なって誕生した国でした。その国には当然ながら、言語的、文化的、宗教的多様性があり、寛容な風土も相まって異文化共生が実現していました。そうした風土の中で、文化間の交流や混淆が新しい文化を創出し、また、翻訳活動などにより知的交流が盛んになっていきました。シチリアは地政学的な中心地であるだけでなく、文化・学芸的な中心地と化したのです。

ですが、シチリア王国はあまりに強くなり過ぎました。今日のドイツから北イタリアにかけて影響力を有していた神聖ローマ帝国が、南イタリアで新たに台頭してきたシチリア王国を警戒しだしたのです。また、南イタリアをノルマン人に奪われたビザンツ帝国もシチリア王国に対して恨みを抱いており、神聖ローマ帝国と共にシチリア王国を牽制しようとしました。

それでも、シチリア王国はこうした圧力をものともせず成長を続けます。何とルッジェーロ2世は北アフリカの一部を征服して、シチリア王国を名実ともに地中海の覇者としてしまったのです。もう一度海中心の地図を見てみてください。南イタリアと北アフリカを抑えることで、シチリア王国は東西地中海の中央に自国の海域を形成し、政治的にも経済的にも地中海全域に影響力を及ぼすことができるようになったのです。さらに、ルッジェーロ2世はギリシアの島々を略奪し、より広大な版図を築こうとしましたが、その夢を叶える前に没してしまいました。

ルッジェーロ2世を継いだグリエルモ1世は悪王と呼ばれる人物であり、その勢力を弱めてしまいました。強大なルッジェーロ2世の死を機会と捉えた反シチリア勢力が、「待ってました」とばかりに反撃を開始したのです。ですが、シチリア王国は滅亡することなく、優秀な側近たちのおかげで、勢力の再活性化に成功します。事実、グリエルモ1世を継いだグリエルモ2世は、善王と呼ばれ、ビザンツ帝国の第二の都市であるテサロニケを略奪しています。しかし、このグリエルモ2世の没後、熾烈な後継者争いがシチリア王国を襲うこととなります。

嫡男のいなかったグリエルモ2世の後継者と目された人物は二人いました。一人は従兄弟のタンクレード、もう一人は叔母のコスタンツァです。国内からの支持を受けたタンクレードに対し、コスタンツァは神聖ローマ皇帝となる夫ハインリヒ6世からの支援を受けていました。ホーエンシュタウフェン家出身のハインリヒ6世は、上述のユスティニアノス大帝のようにローマ帝国の復興を夢見た偉人であり、彼にとってシチリアを手中に収めることは野望の第一段階にすぎませんでした。事実、彼は政敵に勝利してシチリア王位を手にし、教皇庁領以外のイタリア半島を統一することとなるのです。こうして南イタリアは再びゲルマン系の支配者を迎えることとなりました。

傑出した人物であったハインリヒ6世ですが、彼は夢半ばで病に斃れてしまいます。30代前半の若さでした。そんな彼を継いだ幼いフェデリコは、教皇インノケンティウス3世を後見人として育っていきました。「教権の絶頂期」を築いたとされるインノケンティウス3世は、広大な領土を約束されている幼児を自らの保護下に置くことで、教会の勢力を拡大しようと目論んだのでした。ですが、そんな教皇の思惑とは別に、フェデリコは自立した人間として成人し、「最初の近代人」とも評される偉大な皇帝フリードリヒ2世になるのです。

行政改革、憲章の発布、経済の発展、大学の設立、文化の発展、世界遺産に認定されたの築城など、フリードリヒ2世がシチリア王国でなしえた偉業は枚挙にいとまがありません。例えば、イタリアにおいて俗語文学を発展させた人物とみなされるダンテやペトラルカに先んじて、ジャコモ・ダ・レンティーニらシチリア派と呼ばれる詩人たちが俗語の詩を作りました。また、彼らが考案したソネットという定型詩は、後にシェイクスピアにも受け継がれ、外国の俗語文学の発展にも寄与します。他に、フリードリヒ2世が創設したナポリ大学が聖トマス・アクィナスを輩出したことも、ここでは特筆すべきことでしょう。

このように様々な面でシチリア王国を発展させたフリードリヒ2世ですが、彼の死後、南イタリアは再び混乱に見舞われます。フリードリヒ2世を継いだコンラート4世が若くして没すると、ドイツでは後継者争いが起こります。そうした混乱を背景に、フリードリヒ2世の私生児であるマンフレーディがシチリア王国の実権を握りました。ですがローマ教皇はマンフレーディの王位を認めず、シチリア王位は空位になったと考えました。自身が治める教皇庁領の南北を同じ家が治めることを良く思っていなかった教皇は、ホーエンシュタウフェン家以外の王をシチリアに迎えようとしたのです。具体的には、ドイツ系の王に代わってフランス系の王を迎えようとしたのです。

13世紀半ば、教皇はアンジョ(アンジュー)家のカルロ(シャルル)1世をシチリア王として戴冠し、マンフレーディを王位簒奪のかどで破門しました。しかし、マンフレーディも黙ってはいません。1266年、北からやってくるカルロ1世に対しベネヴェントの戦いを挑みますが、マンフレーディは戦死してしまいます。それでもホーエンシュタウフェン派は諦めませんでした。新たにコッラディーノという人物を擁立しますが、1268年にタリアコッツォの戦いで敗北し、フランス人が新たなシチリアの支配者となったのです。

ですが、度重なる敗北にもかかわらず、ホーエンシュタウフェン派は再起の機会を窺っていました。現在のスペイン南東部、バルセロナを中心とするカタルーニャ地方を治めるアラゴン王ペーロ3世の妻がマンフレーディの娘であったため、ホーエンシュタウフェン派の残党がイベリア半島に亡命していったのです。そしてペーロ3世は、シチリア王国の宿敵ビザンツ帝国と接近し、カルロ1世との対立の時を待ちました。

その時がやってきたのは、1282年3月30日、復活の月曜日のことでした。あるシチリアの女性が晩の祈りを捧げている最中に、酒に酔ったフランス人兵士が彼女に“いやがらせ”をしたのです。これに憤慨したシチリア人はフランス人兵士を殺害し、これまで鬱積していたフランス支配への不満を爆発させました。いわゆる「シチリアの晩の祈り戦争」の勃発です。当初は民衆反乱に過ぎなかったこの争いは、ペーロ3世の介入により、西ヨーロッパを巻き込む大戦争に発展しました。

長きに渡る戦争の結果、1302年にカルタベロッタの和平が締結されました。この条約により、シチリア王国はイタリア半島本土とシチリア島に分割されることとなりました。アラゴン家の王家がシチリア島を、アンジョ家がイタリア半島の側を保有することとなりました。シチリア島は、今度はカタルーニャ人の支配を受けることとなったのです。

私たちはこれまでシチリア島の独自性を探る歴史の旅をしてきました。つまり、ギリシア人の入植から始まり、ローマ人とフェニキア人の抗争を経てローマに征服され、ローマ帝国の滅亡後はゲルマン民族の軍門に下るも、ビザンツ帝国に再征服され、もう一度ゲルマン系の支配を受け、続いて、イスラーム、ノルマン、ドイツ、フランス、カタルーニャと目まぐるしく支配者が変わる激動の歴史を概観してきました。こうした複層的な歴史が、シチリア島の独自の文化を形作ったことは言うまでもありません。

14世紀初頭に至るまでのシチリア史を眺めてきた私たちですが、以降のシチリア島は基本的にスペイン系の勢力に支配されることとなるため、文化の独自性を探る私たちの関心からするとその重要度は下がってしまいます。ここまでの旅で疲れた方もいらっしゃるでしょう。14世紀以降の歴史も興味深いのですが、それを扱うのはまた別の機会といたしましょう。