鵜飼清(評論家)

私は不惑(40歳)のとき(1991年)、ちょっとした理由で東京都の高田馬場から埼玉県の小手指へ引っ越しました。不惑といっても惑うことばかりの歳でした。

そんなときに、中野孝次さんの『清貧の思想』という本に出合いました。中野さんはこの本について「日本には、現世での生存は能うかぎり簡素にして心を風雅の世界に遊ばせることを、人間の最も高尚な生き方とする文化の伝統があった。わたしはそれこそが日本の最も誇りうる文化であると信じる。今もこの清貧を尊ぶ思想はわれわれの中にあって、物質万能の風潮に対抗している。

大量消費社会の出現や資源の浪費など、別の文明によって現在の地球破壊が起こったのなら、それに対する新しい文明社会の原理は、われわれの先祖の作りあげたこの文化=清貧の思想の中から生まれるだろう、という思いさえある」と書かれています。

90年代初めまで日本はバブルと言われる時代でした。お金が有り余り、札束で頬っぺたをはたいてはなんでもやりたい放題の空気が蔓延していました。株をやるのが当たり前で、財テクをしなければおかしいという風潮でした。

そういう時代にあって、中野さんは西行・兼好・光悦・芭蕉・大雅・良寛など清貧に生きた人々の系譜をつぶさにたどり、生活を極限にまで簡素化し、心のゆたかさをもとめた先達を描いています。

この中で私は特に良寛さんに心を揺さぶられました。

良寛さんの次の詩を読んだ時

生涯 身を立つるに懶(ものう)く

騰々(とうとう) 天真に任(まか)す

嚢中(のうちゅう) 三升の米

炉辺(ろへん) 一束(いっそく)の薪(たきぎ)

誰か問わん 迷悟(めいご)の跡(あと)

何ぞ知らん 名利(みょうり)の塵(ちり)

夜雨 草庵の裡(うち)

雙脚(そうきゃく) 等閑に(とうかん)に伸ばす

なんだかゆったりと、心が穏やかに伸び伸びとした気持ちになっていきました。

※

小手指で私たち夫婦は「編集工房パピルス」を作り、出版関係の仕事をしていました。私の岳父が上総英郎という文芸評論家であり、遠藤周作さんとの関りから井上洋治神父との出会いが生まれました。そして井上神父が良寛さんについて書かれていることも知りました。この頃、私はまだクリスチャンではありませんでしたが、井上神父の書かれていることにすごく惹かれていきました。

井上神父は『まことの自分を生きる』という本のなかで「良寛」を取り上げています。そこでは、良寛さんが仏教(禅)の道を究める修行中のことに触れ、わが身を投影して語られます。良寛さんが道元禅師の『永平録』を読みながら、涙して『永平録』を濡らしてしまったという出来事を捉え、井上神父が東京の郊外のバラックに住んで伝道を始めたときのことを思い出しながら、「自分を良寛とくらべてみるなどということは、まことに不遜きわまりないことであるが、しかし同じ求道者(ぐどうしゃ)として、宗教家として、私は沙門(しゃもん)良寛の哀しみと苦悩とが、私の心の傷に沁み込んでくる思いがするのである」と語られます。

井上神父が司祭になるために外国へ渡り、修道院で修練の経験や勉強をしている期間に、「外国の神学」といった大きな問題と課題にぶつかります。それは、「日本人とキリスト教」という課題でした。

井上神父は「私も日本のキリスト教の将来を本気で憂いていた。だがついぞ私は『聖書』を自分の涙でぬらしたことはなかった。

良寛ほどに、深い挫折感と哀しみを心の奥に秘めながら、しかもそれに徹しきることによって初めてみえてくる天真爛漫の世界を歌いあげた人を私はしらない。誰にも言えないほどの深い哀しみがなくて、どうして遊んでいる子供たちを見て人が涙することがあるだろうか。」(『まことの自分を生きると』)と語り、良寛さんの

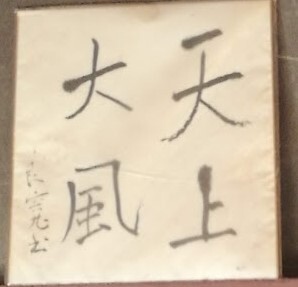

を上げて、「良寛には、芭蕉や西行が闘ったような苦悩はそれほどなかったと思う。良寛は最後までまったく純粋に沙門良寛であったと思う。ただこの挫折感と哀しみのひだに、ひっそりと詩人、歌人、そして書の人良寛がしのびこんでいるのである」としています。

※

沙門良寛としては、歌を詠み詩をつくっていることは邪道であることを誰よりも知っていた。しかし、托鉢して生活を養っていくには、自分の身を世話してくれる人たちの求めに応じねばならない。邪道とわかっていても、書をかき、歌を詠む。

「このやるせない良寛の哀しみの奥底を、大自然のいのちの風(プネウマ)が吹き抜けていく。そしてその風が、良寛の哀しみを吹き飛ばして良寛の心にふれたとき、良寛の心はおのずからに天真爛漫の詩をうたいあげていく。それは哀しみの霧が濃かったほど、さわやかなものであったにちがいない」(『まことの自分を生きる』)と井上神父は説かれるのです。

井上神父が言う「大自然のいのちの風(プネウマ)」とは、「ギリシャ語のプネウマには、風と息と霊という三つの意味がある。対象化しえない、従って『無』とか『空』とかしか人間理性にはとらえられない『天然の風(プネウマ)』を、神の愛、神の息吹き(プネウマ)として示したのがイエスの教えではないか」(『余白の旅』)と書かれています。

そして「生きとし生けるものは、『生きとし生けるものの余白』ともいえるものの力によって生かされ在らしめられ、それぞれの場をえさしめられるのであって、それぞれの生命と役割を力一杯生きぬくことによって、己れ自らをもつつむ全体を表出していくものなのである」として「イエスがもっとも大切にした『幼子の心』とは、この余白の風に、ふわっと目をつぶって委せ切る心に他ならない」(『余白の旅』)と説かれています。

ここに、井上神父が良寛さんからイエスの教えへと導かれる、「キリスト教の日本における文化内開花」の一端を読みとることができるように思います。

※

埼玉から東京へ戻った私は、新宿区の戸山ハイツに住むことになりました。生まれ育ったのが、西大久保(現・大久保)であり、早稲田大学界隈が故郷です。いまの散歩コースに早稲田大学を歩くコースを入れていて、かつて井上神父が「風の家」を置かれていた西早稲田のマンションの前を通ります。マンションの近くには「甘泉園」という和風庭園があります。きっと井上神父も訪れたであろう庭園を歩きながら、良寛さんが凧に認めた「天上大風」が空に上がるのを想像したりしています。

埼玉から東京へ戻った私は、新宿区の戸山ハイツに住むことになりました。生まれ育ったのが、西大久保(現・大久保)であり、早稲田大学界隈が故郷です。いまの散歩コースに早稲田大学を歩くコースを入れていて、かつて井上神父が「風の家」を置かれていた西早稲田のマンションの前を通ります。マンションの近くには「甘泉園」という和風庭園があります。きっと井上神父も訪れたであろう庭園を歩きながら、良寛さんが凧に認めた「天上大風」が空に上がるのを想像したりしています。

中野孝次さんの『清貧の思想』で良寛さんを知った私は、もっと良寛さんのことが知りたくて調べていたら、相馬御風という文学者に出遭いました。相馬御風は早稲田大学の校歌『都の西北』の作詞者です。島村抱月と共に第二次『早稲田文学』を発行し、主幹となって自然主義文学を擁護した立役者です。しかし、いろいろな出来事が重なって挫折し、故郷の糸魚川に帰ります。

故郷に戻ってから終生研究をしたのが良寛さんでした。大正7年には『大愚良寛』を書き上げます。この本が、その後の良寛研究の先駆けとなりました。御風が作った歌には「大空を静かに白き雲はゆく静かにわれも生くべくありけり」があり、私はここに井上神父の言う「大自然のいのちの風(プネウマ)が吹き抜けていく」のを感じるのです。御風の生涯を辿ることは、私の故郷(早稲田の森)から御風の故郷へと通じ、そこには良寛さんが共在しています。「清貧の思想」から「聖貧の信仰」へと、私の思索は続きます。

さて、これから「風の家」散歩に出かけようかな。井上神父の言葉と大自然のいのちの風(プネウマ)を受け留めに……。