森 裕行(縄文小説家)

11.縄文時代の灯火(ともしび)

微かな風で揺らぐ灯火を見ていると心が癒される。何か大切な生命(いのち)のように見え、見ているだけで自分にありのままになり優しい気持ちになれる。

そんな灯火を消えることなく、1000年以上守り続けているというお寺の話をお聞きしたこともあった。大切なことを見える形にし、続けることは大事だと思う。しかし、話題にならなくても綿々と伝わってきているものもあるようだ。例えば、正月の鏡餅や注連縄は再生のシンボルである蛇のイメージが隠れていて、それは縄文時代に遡ると民俗学者の故・吉野裕子氏が言われた。

そういえば、佐賀県の東名(ひがしみょう)遺跡を訪れたことがあったが、奇跡的に出土した木製の大きな仮面があった。西田巌氏の調査で、今も9月になると有明海の潮水で清めるシェーとり祭の大きな天狗面と関係があるのではないかとされ話題になった。なんと8000年前の行事が全く同じとは言わないまでも引き継がれていたようなのだ。

日本の祖先の伝統をつなげる力は馬鹿にできない。その心の特性は、別の角度でも驚くことがある。縄文に凝って今年で10年目であるが、土器の編年がある。古い地層から出た土器の文様は新しい地層から出たものより古いわけで、時間と共に変化する土器文様を地域も含め仔細に分析することで土器文様の相対的年代が判明する。C14を使って放射性炭素年代を測定する方法も補正技術が熟し普及してきたが、それと相まって遺物の年代測定において世界の中でもトップクラスに持ち上げたのは土器編年であり、それは土偶等にも応用されている。一つのちょっとした土器片を見て、4500年前ごろの何処の土器、8000年前ごろ・・とかが瞬時にわかる熟達された専門家の眼力を垣間見るだけで、誰でも感嘆するであろう。土器編年は考古学者 小林達雄氏が「縄文土器の研究」(1994 小学館)で明らかにしているが、土器文様は縄文時代の時々の集団のアイデンティティから固有の施文法が生まれ、個人の裁量部分はあるにしても、その規範をベースに綿々と作られる。これは見方を変えればアイデンティティから来る同調圧力の強い集団社会が綿々と続いてきた証ともいえる。今、恥の文化とか、甘えの構造とか言われるものなのだろう。

筆者の乏しい事例で恐縮だが、7歳の時に1年間、南西アラスカのシトカというところで暮らした経験がある。当時のアラスカ・シトカにはハイダ族やトリンギット族の方も含め様々な出自の方が暮らしていた。標準語は英語であり、当初は英語も全く分からない中で現地の小学校1年に編入されたが、アラスカのほうが心地よいこともあれば、大変だったこともあった。英語が全く話せなくても日本語が話せる個性を自然に受け入れられる寛容さがあるが、英語が話せないと分かっていても一人の人間としてスピーチをさせられる。反対に帰国した時も大変だった。アラスカと同じようにしていると、クラスで浮いてしまい、皆と同じようにしなさいと先生に叱られることも。もちろん、言語や文化の相違を超え温かい魂、愛に触れた貴重な体験は忘れがたい。

同調圧力の強い社会は強い共同体の絆があるが、絆が枷となって生きづらい思いをする人を生んだり、硬直化し新しい芽を摘みがちな側面もあるかもしれない。もちろん技術の伝承など良い面も沢山ある。

さて、話は戻って、縄文時代中期前半(約5000年前)の誕生土偶や顔面付き深鉢の世界に戻り、灯火から火全般について考えてみたい。この時期は縄文時代の中でも土器装飾が絢爛豪華だった時期で500年くらい続く。文字はないものの図像や記号の表現は豊かで、全容が解読できれば、その時代だけでなく縄文時代全般にも関わる信仰などが理解できる可能性がある。

前回は食物の神の祭儀について触れてきたが、火の神の祭儀はどうだろうか。釣手土器が火の神の祭儀に使われたランプではないかとよく引き合いに出される。

日本神話では女神イザナミが男神イザナキと結婚して国産みをし、その後次々と神々を産み、さらに食物の神を産んでから、火の神であるカグツチを産むことで陰部が焼かれ大やけどで苦しみ、粘土の神や水の神などを産んで亡くなり黄泉の国に行く。それを男神イザナギが取り戻しに行くが、イザナミは既に黄泉の国の一員となっており、イザナギが追われて地上に逃げ帰る話は有名である。そして、縄文中期の勝坂期から登場する釣手土器、特に顔面付三窓式の釣手土器は、カグツチを産む地母神イザナミや黄泉の国のイザナミを表現しているランプではないかと解釈されたりしている。しかし、本当にランプとして使われたかは土器内部に煤がないなどという事例(御殿場遺跡)や、燭台と思われる器部分で食物を煮炊きしたと思われる分析(御代田町宮平遺跡)もあり、必ずしもランプと言えないようで、さらなる仔細研究が進めばと願っている。

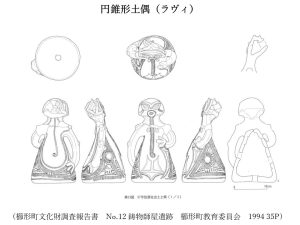

釣手土器がどのように出現したかについては、中村耕作氏らの研究で顔面把手付土器の把手が顔面部分を打ち欠かれて釣手土器になったと考えられている「縄文土器の儀礼利用と象徴操作」(2013 アム・プロモーション)。ただ、筆者は誕生土偶(地母神)が食物の神を強調した顔面把手付深鉢に器(うつわ)化するように、誕生土偶の円錐形土偶(ラヴィ)例が火の神(カグツチ)を強調し器化したのではないかと考えている。なお、釣手土器の出自をこのように考えると、食物の神や、水の神の要素を持つ地母神なので、用途がランプ以外でも問題はないはずだ。

では、火の神カグツチに関する明確な祭具はないのかということだが、顔面把手付深鉢そのものが鍵ではないか。これは前回のお話に出てきたとおり食物の神(地母神)であり、カグツチを産んでから死に至る苦痛の中で生まれた水の神、粘土(土器)の神も何となく含んでいる調理具である。そしてカグツチは深鉢を焼く焚火や炉の炎ではないか。地母神を死に至らしめると同時に地母神の化身としての食物のめぐみをもたらす炎であり、共同体に安らぎをもたらす灯火でもある。

では、火の神カグツチに関する明確な祭具はないのかということだが、顔面把手付深鉢そのものが鍵ではないか。これは前回のお話に出てきたとおり食物の神(地母神)であり、カグツチを産んでから死に至る苦痛の中で生まれた水の神、粘土(土器)の神も何となく含んでいる調理具である。そしてカグツチは深鉢を焼く焚火や炉の炎ではないか。地母神を死に至らしめると同時に地母神の化身としての食物のめぐみをもたらす炎であり、共同体に安らぎをもたらす灯火でもある。