倉田夏樹

頓(やが)て死ぬ けしきは見えず 蝉の声

――芭蕉『猿蓑』

「過去に目を閉ざす者は、結局のところ現在にも目を閉ざすこととなります(Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart.)」という言葉は、1985年にドイツ連邦共和国大統領リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカーが連邦議会の演説で語った言葉として有名だ。1981年、訪日していたポーランド人教皇ヨハネ・パウロ2世が広島記念公園で行った平和アピールの言葉に「過去をふり返ることは、将来に対する責任を担うことです(To remember the past is to commit oneself to the future.)」があるが、ほとんど同義であろう。

日本は戦後75年目を迎え、長崎被爆者の平均年齢は83歳を超えた。「戦争の記憶」が列島から消えようとしている時代である。今年は、コロナ禍により各地の戦後75年式典は縮小されて行われるが、式典以外にも各所で戦争を語り継ぐ試みがなされており、東京にも、平和祈念資料展示館〔総務省委託〕(新宿)、戦傷病者史料館〔しょうけい館〕、昭和館(ともに九段下)といった戦争博物館がある。しかしながら、戦争経験者と戦後生まれとのギャップは激しく、遥か遠くになってしまった昭和の戦時に対する現代人の関心は薄く、戦後生まれの為政者からは「戦後レジーム(統治体制)からの脱却」という言葉が飛び出す始末だ。それでも「戦前レジーム(統治体制)への突入」を回避するために、高齢の戦争経験者をはじめ、国民がそれぞれの持ち場で尽力している。カトリックにおいても、戦争を語り継ぐ様々な試みが行われている。その中でも今回は、2冊の本について紹介したい。1冊目は、木邨健三『このままでいいのか――ともに考える人権』(サンパウロ、2007年)、2冊目は、カトリック中央協議会福音宣教研究室編『歴史から何を学ぶか――カトリック教会の戦争協力・神社参拝』(新世社、1999年)である。

- 木邨健三『このままでいいのか――ともに考える人権』

- カトリック中央協議会福音宣教研究室編『歴史から何を学ぶか――カトリック教会の戦争協力・神社参拝』

(1)『このままでいいのか』

1冊目の本『このままでいいのか』の著者・木邨(きむら)健三さんは、1927年愛知県名古屋市生まれで、日本カトリック正義と平和協議会(正平協)秘書を務めたカトリック東京教区の信徒である。皇国史観教育で育つが、戦争で兄を亡くし、戦後、反戦平和運動を行った。1999年以降、キリスト者平和ネット、宗教者ネットなどを共同で立ち上げ、非暴力による平和を訴えた。『このままでいいのか』は、戦争だけでなく、憲法、教育基本法・教科書問題、女性の人権、他民族共生、信教の自由、冤罪など多岐にわたるテーマをキリスト教の立場から取り扱ったもので、戦争の原経験が運動の原点だという。

序章の見出しは「カトリック教会の戦争責任とは?」である。よもすると現代のカトリック信徒にとっては耳が痛く、できれば開きたくないページかもしれない。この章は、カトリック雑誌『家庭の友』2000年8月号に掲載されたインタビューで、同誌編集者は、「『教会の戦争責任』というテーマは非常に重くて、できれば避けて通りたいものですが、これを抜きにしては真の意味での二十一世紀は来ないのではないかと思い、企画いたしました」と企画意図を示している。序章と第一章「戦争と平和」において、主に木邨さんの戦争に対する思想が書かれている。

戦時中のカトリック教会は、十五年戦争以前から「戦勝祈願ミサ」を行い、ロマ書13章1~2節の聖句「凡ての人、上にある權威に服ふべし。そは神によらぬ權威なく、あらゆる權威は神によりて立てらる。この故に權威にさからふ者は神の定に悖るなり、悖る者は自らその審判を招かん」を用いて、天皇制国家主義に従うことに結びつけていたと序章にある。さらに「全日本教区長共同教書」(1935年4月)には、「日本カトリック教徒が国を愛しているというまごころを表わすために、当局に飛行機を献納したいので、司祭、修道者、信徒の賛助と協力をお願いする」という文言があることを木邨さんは紹介する。『歴史から何を学ぶか』には、「カトリック愛国機具体化」の過程を示す新聞記事が掲載されている。

1937年には日中戦争がはじまり、防共(共産主義勢力の侵入を防ぐ)精神から、「全世界三億三千万のカソリツク教徒に君臨し法界の大導師と仰がれるローマ法王の政庁」(『東京朝日新聞』昭和12年10月17日)であるバチカン市国の元首・教皇ピオ11世は日本支持の立場を示し、大日本帝国軍の中国における行動に完全協力するよう極東の全教会に指示を出した。

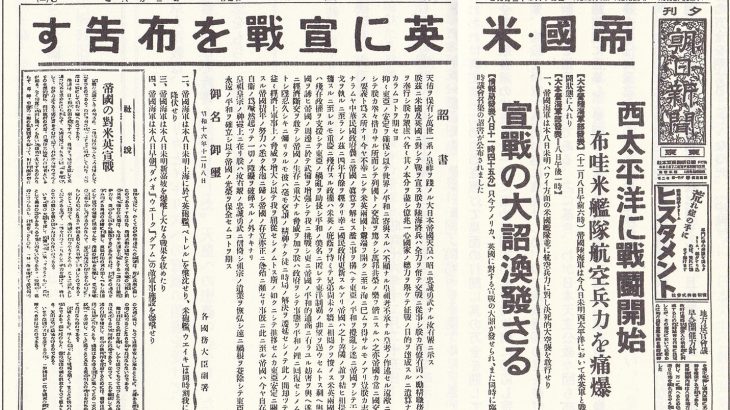

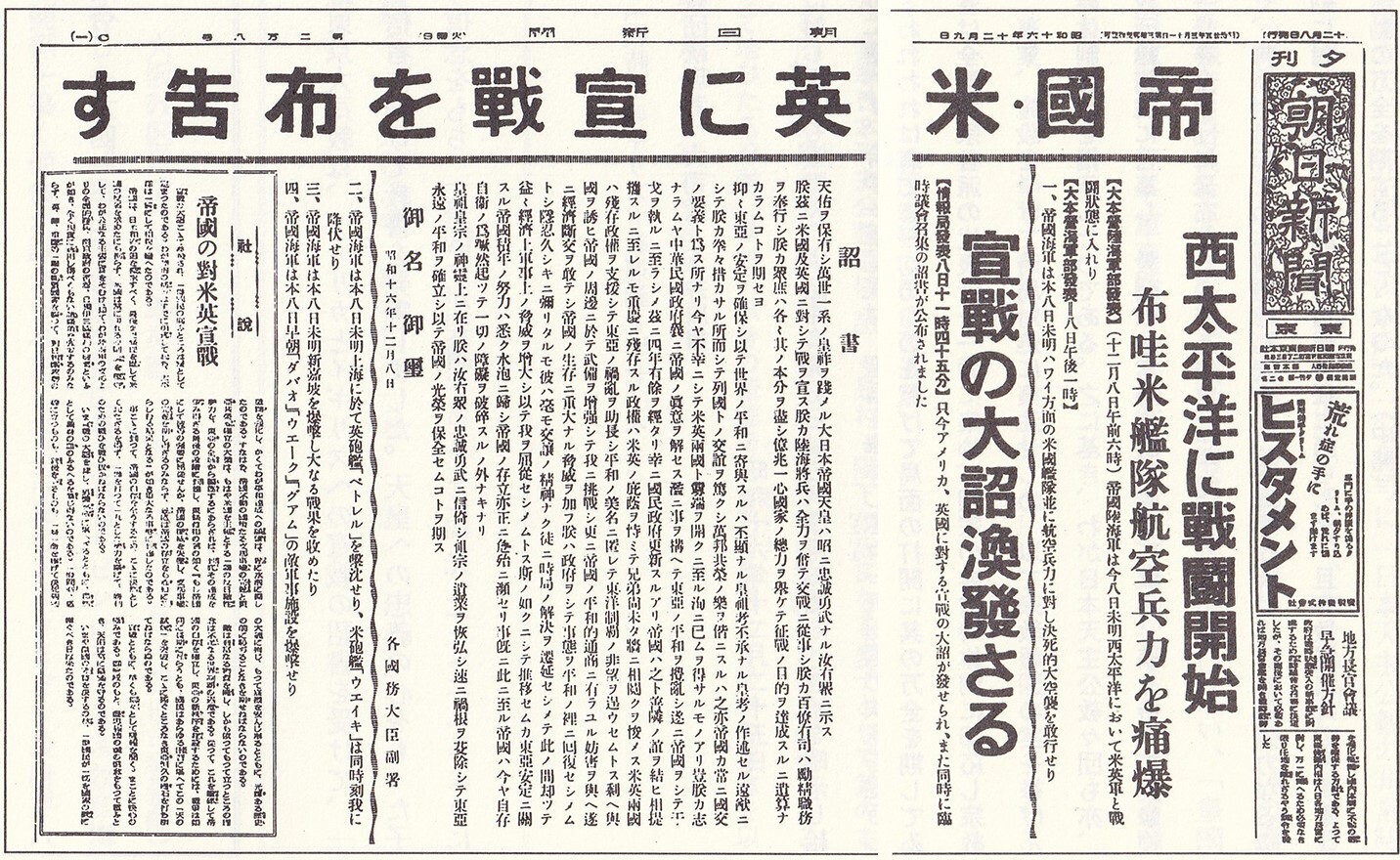

1941年12月には、アジア・太平洋戦争が始まる。帝国陸軍参謀本部が、カトリックの多い南方(主にフィリピン)の宗教宣撫工作を求めたことから、日本天主公教教団(※カトリック教会/戦時中は敵性言語の横文字を使えず、「宗教団体法」の公布により1939年5月に、カトリック教会は日本天主公教と呼称を変えた)は、陸軍宗教部隊カトリック班(宗教宣撫班)を結成し、真珠湾攻撃に先んじて11月には日本を出発する。日本のカトリックによるフィリピンの宗教宣撫においては、高山右近が戦時利用され、「高山右近頌徳祭」がマニラで行われた。

1943年には学徒出陣が始まり、戦争末期の様相を呈する(内地には、連戦連勝と伝えられる)。同年9月に教会は「日本天主公教戦時活動方針」を発表し、指針の第一項には「本教団の総力を結集して、大東亜戦争の目的完遂に邁進すべし」と、第二項には「国体の本義に基き、本教団の教義を宣布して、信仰生活の刷新に努むべし」とある。特高(特別高等警察)の資料によれば、「陛下は父であり天主は母である」といった記述があると木邨さんは紹介している。戦時活動指針は、カトリック雑誌『声』誌に掲載され、聖戦を思わせる武装した月下の天使の絵とともに表紙を飾る。

1944年10月20日には、マリアナ沖海戦で壊滅した第一航空艦隊の長官大西瀧治郎中将によって神風特別攻撃隊が編成され、翌日より、世界戦史に類のない攻撃法による出撃を開始させた。

国家権力によって合法化された殺人である戦争と死刑について、ユダヤ教徒とキリスト教徒にとっては、『旧約聖書』のモーセの十戒の一つが倫理規定を示している(汝殺す勿れ)。7世紀のイスラーム誕生の頃になると、『クルアーン』は「正当な理由がないかぎり、人を殺してはならない。それは神が禁じたもうたこと」(17章〔夜の旅の章〕33節)と教えている。「無条件の殺す勿れ」が「条件つきの殺す勿れ」になっている。木邨さんによると、キリスト教神学者のアウグスティヌス(5世紀)、トマス・アクイナス(13世紀)も、「正しい権威に基づくこと」「正しい理由によること」「正しい目的を持つこと」「最後の手段であること」「戦争による被害が、戦争で得られる善と釣り合うこと」などいくつかの条件を挙げて、戦争を正義の戦争として肯定したと記している。ロマ書13章1節と「条件つきの殺す勿れ」は、アジア・太平洋戦争においても教会をして戦争協力させることになった。

木邨さんは本書で、「日本の宝物はなんだろうか? 経済力だろうか?」と読者に問いを投げかける。「それは平和憲法と言われる日本国憲法ではないだろうか。非武装・非戦の平和憲法を、世界の人々が注目している」と自答する。

(2)『歴史から何を学ぶか』

2冊目の本『歴史から何を学ぶか』の本の執筆・編集者の一人にも、「宣教の課題として日本文化を考える会」のメンバーとしての木邨さんの名前がある。この本はサブタイトルに「カトリック教会の戦争協力・神社参拝」とあり、内容は、日清戦争準備期(1882年)から敗戦(1945年)までの新聞記事や雑誌、著作の内容を紹介する資料集である。すでに紹介した3点の新聞記事、1点の雑誌の表紙も、『歴史から何を学ぶか』に収録されている史料だ。現代のカトリック信徒にとっては、できれば触れたくない内容かもしれないが、巻頭の推薦の言葉で白柳誠一枢機卿(故人)は「本書は、過去の当事者をなじることを意図したものではありません」とことわった上で、「正確な歴史的判断は、当時の文化状況に関する慎重な研究と切り離せないことは事実」という教皇ヨハネ・パウロ2世の言葉を引用している。

1937年2月にマニラで行われた世界聖体大会の帰途、日本に寄ったアメリカのドハティ枢機卿らは靖国神社と明治神宮を訪問する。宮司の右側から、マレラ教皇使節、ドハティ枢機卿、シャンボン東京大司教らが映っている。『炬火』1937年2、3月号(記念号)表紙/『歴史から何を学ぶか』72頁より。「近代日本とカトリック教会――山本信次郎研究ノート」第8回(『福音宣教』2020年8、9月号56~57頁)で大瀬高司師は、宗教行為である「参拝」ではなく、表敬訪問である「参詣」であると指摘している。

『歴史から何を学ぶか』は、戦中のカトリック司祭や大司教など高位聖職者の言説についても紹介する。1930年に脇田登摩(とま)神父が書いた『日本國體とカトリック教』(発行地・佐世保)や、1933年に平田政榮神父が書いた『日本國體とカトリック教』(発行地・京城)は、天皇は神ではない、祖先や死者を神として崇拝することはできない、キリスト信者が神社仏閣に参拝しない権利がある、などと主張し、まだ何とかカトリックの教義を護りきれているが、1935年3月の九州四教区長(早坂久之助長崎司教、アルベール・ブルトン福岡司教、エジド・ロア鹿児島教区長、チマッティ宮崎教区長)の教書では、「真理の為には如何なる犠牲をも惜しまぬ真のカトリック者は、斯かる非常時に於いてこそ、其の血となり、肉と成って居る忠君愛国の精神を益々輝かし、愈々発揚しなければならないのであります」と信徒一同に呼びかけられている。1935年4月には、全日本教区長共同教書(駐日羅馬教皇庁使節パウロ・マレラ大司教ら連名)が発表され、「カトリック教徒たる者は、自然法並に神法に順(したが)ひて、君の為、国の為に、誠心誠意尽瘁(じんすい)し、一旦緩急あらば、二つと無き命をも欣(よろこ)び勇んで君国の為に献ぐるものであります」とある。

1937年に発行された『公教会祈祷文』には「皇国の為にする祈」が収録され、1940年11月10日には、皇居前で行われた「皇紀2600年」奉祝式典に、駐日教皇庁使節パウロ・マレラ大司教、土井辰雄東京大司教、上智大学学長ヘルマン・ホイヴェルス神父が参列した。同日、関口教会(東京カテドラル)ルルド広場でも「皇紀2600年」奉祝式典が行われ、カトリック信徒の山本信次郎海軍少将は「皇紀二六〇〇年祝典に際し、御聖徳を拝し、感激を語る」と題した講話を行った。教皇ピオ11世は皇室に祝電を送った。1941年10月には田口芳五郎神父が日本天主公教教団総務の肩書で「日本天主公教の非常時体制」という一文を発表する。そこには、「益々皇国民としての自覚を振起せしめねばならぬ。かうした非常時に於いてこそ宗教団体は其の本来の面目を発揮すべき秋(とき)である。されば布教及び日常の祈祷、信仰生活に益々精進し、軍事援護、慰霊の奉仕をも益々強化せねばならぬ」とある。1941年12月25日に、日本天主公教教団統理者土井辰雄東京大司教は、米英への宣戦布告を受けて国内の信徒に向けて教書を発表する。そこには、「今や一億国民は 聖旨を奉体し愈々一死報国の決意を固うし総力を結集して国難の衝破に邁進す。我等日本天主公教徒は悉く是れ 陛下の忠良なる赤子としてその本分を恪守し奉公の悃(まごころ)を効(いた)して欠くる所なきに勗(つと)むるは固より、更に進んで宗教の教師たり将又(はたまた)信徒たることに深く思を致し、その信仰に依りて培ひたる忍耐、犠牲、献身の諸徳を益々躬行(きゅうこう)発揮し、必勝の信念を以って率先垂範相携へて皇国の要請の応へんことを期すべきなり」とある。1943年に、土井大司教は「大東亜戦争とカトリック」を『声』誌8月号に発表する。

大東亜戦争の目的は、帝国政府の屡々(しばしば)声明せる如く、従来大東亜諸民族に課せられたる不平等なる羈絆(きはん)より彼等を解放し、万民にその処を得しめて東亜に恒久平和の楽土を建設せんとするにある。これを思想的に観るならば、無神論に立脚せる唯物主義、自由主義、共産主義等を排撃して、八紘為宇(はっこういう)の精神に基く正しき人道主義を確立せんとするにある。(中略)今次、わが国がかゝる思想の撃滅のために敢然武器を取つて起つたことは、天主の深き配慮に基くと言ふべきであつて、わが国がこの人道的大旆(たいはい)をかざして征師(せいし)を進めるかぎり、世界三億五千万のカトリック信徒は、敵味方を問はず、当然これに賛同すべき筈である。

土井辰雄「大東亜戦争とカトリック」『声』1943年8月号

/『歴史から何を学ぶか』98~99頁

ここではついに聖戦の側面まで強調されている。修道女や女学生たちは、「聖母よ日本を勝たしめ給え」という連祷を祈っていたと聞く。かくて、誰もが戦争協力であった。

現代のカトリック信徒にとっては、実にうしろめたい話だ。教会の暗部のように見え、かつての高位聖職者の発言をあげつらうようで懼れ多く、時代の制約があったのだから仕方なかった、と言いたくなる。しかし、こうした史実に対する無知や鈍感は、繰り返すことを本性とする歴史の性質上、冒頭のヴァイツゼッカーやヨハネ・パウロ2世が言うように、現在、そして将来に対して責任をとることを困難にさせてしまう。

日本は1941年3月、日独伊三国同盟を締結し枢軸国として第二次世界大戦を戦ったが、1943年9月にイタリアは降伏し翌月連合国側に入り、1945年5月にはドイツが降伏した。最後の枢軸国(Axis-Powers)日本は1945年8月、人類史のタブーである核爆弾の実戦使用(2発の原子爆弾投下)を用いられ完敗した。8月8日付のバチカンの日刊紙『オッセルバトーレ・ロマーノ』にはこうある。

驚異的破壊力を持つ「原子爆弾」

わたしたちは、科学者レオナルド(※引用者注/・ダ・ヴィンチ)について語り伝えられていることに思いを至す。彼は、その昔、潜水艦を考えた。しかしそのあと彼は、人間がこれを進歩のため、つまり文化の建設のためではなく、破壊のために応用することを恐れた。そして、まかりまちがえば破滅の道具となり得るその考えを直ちに放棄した。

ところが世紀を重ねるうちに人類は、かの偉大なイタリア人の頭の中で短時間のうちに完成され、そして放棄されたアイディア(兵器開発)の道を選んだ。それはもはやアイディアではない。残念ながら人々は破壊のために労苦するようになった。

人類は、レオナルドのようには考えなかった。その考えは憎悪感と征服感に支配されていたため、彼が恐れたとおりになった。(中略)

最後の戦争のたそがれに不気味な閃光が走った。それは天地万物の創造の夜明けから地獄のような今日までに、いまだかつて見たこともない死の閃光である。閃光の戦争。この戦争は破局的な結末をもたらす。それはまるで終わりなき徹底破壊の様相を呈する。人々は今日、この計り知れない崩壊を見て、行き着くところまで行き着いたことを認め、そのように宣言する。それは、一人の科学者、というよりも一人の人間、一人のキリスト者が、人類とキリスト教の心をもってすでに直観していた到達点である。

二つの本質的な違い。一つは、レオナルドが意図した熟慮と人生の理想をもって死に打ち勝つ道。もう一つは、文明に対する愛のない人々の、死をもって死に勝とうとする道。レオナルドの道は、善の手段を悪用しようとする誘惑から人々を救う道、もう一つの道は、誤りに誤りを重ねたあげくそうせざるを得なくなった道。この信じられないほど強力な破壊手段は、恐れに震え上がった今日の人々だけでなく、後世の人々にとっても誘惑の種として残る。

『オッセルバトーレ・ロマーノ』1945年8月8日付

/『歴史から何を学ぶか』110~112頁

戦後、日本のカトリック教会の戦争責任告白に関しては、1986年の「白柳誠一日本司教協議会会長による戦争責任の告白」を待つことになる。1967年に日本基督教団(宗教団体法制定に伴い、1941年に33の教派が合併してできたプロテスタントの合同教会)が行った「第二次大戦下における日本基督教団の責任についての告白」(鈴木正久日本基督教団総会議長)から19年後、ヨハネ・パウロ2世の広島での平和アピールから5年後であった。「白柳誠一日本司教協議会会長による戦争責任の告白」も、『歴史から何を学ぶか』に巻末資料として付されている。平和アピールと戦責告白は、現在も日本のカトリック教会が毎年8月に行っている「平和旬間」という各種平和行事の開催という形で継承されている。

私たち日本の司教は、日本人としても、日本の教会の一員としても、日本が第二次世界大戦中にもたらした悲劇について、神とアジア・太平洋地域の兄弟たちに赦しを願うものであります。

私たちは、この戦争に関わったものとして、アジア・太平洋地域に二千万を越える人々の死に責任を持っています。さらに、この地域の人々の生活や文化などの上に今も痛々しい傷を残していることについて深く反省します。

私たちは、このミサにおいて、アジア・太平洋地域におけるすべての戦争犠牲者の方々の平安を心から祈り、日本が、再び同じ過ちを犯さないだけでなく、アジアにおける真の人間解放と平和に貢献するよう、教会としての責任を果たす決意を新たにします。

「白柳誠一日本司教協議会会長による戦争責任の告白」1986年

第四回アジア司教協議会連盟総会におけるミサ説教より

/『歴史から何を学ぶか』136~138頁

昨年の正月、筆者は長崎帰省の帰りに、九州一周旅行をして東京に戻った。反時計回りに九州西海岸を南下し、熊本・水俣に逗留。大江義塾のクリスチャン徳富蘇峰・蘆花兄弟、そして故人となった石牟礼道子に想いを馳せた。先人三名は同郷で、戦前には朝鮮、満州国において水力発電、ダム建設などの外地(植民地)開発事業を行った財閥会社チッソ(現JNC〔Japan New Chisso〕株式会社)による、水銀公害事件(水俣病)で当地は知られるが、元々は清い水で知られる土地であった。水俣を後にしてさらに南下し、奥九州の果て鹿児島・知覧の地を再訪した。かつて神風特別攻撃隊の基地だった土地である。戦死した1036人の特攻隊員のうち、439人が知覧から出撃した。元々は茶畑と芋畑が広がる場所だったが、今は知覧特攻平和公園という名になっており、知覧特攻平和会館という戦争博物館が建っている。中には、特攻隊員の遺書や身につけていた装備品などが展示されており、モノが無言のうちに歴史を語っている。

忘れられない特攻隊員がいる。穴澤利夫大尉(出撃戦死後二階級特進)、福島県出身。第20振武隊、享年23歳。学徒出陣として志願した中央大学法学部の学生であった。

穴澤さんには婚約者がいた。本好きの穴澤さんは大学入学前に国立で唯一司書の資格が取れる文部省図書館講習所で研修を受けるが、その図書館講習所2年後輩の孫田智恵子さんである。二人は実習先の御茶ノ水の図書館で出会った。1943年に学徒出陣が始まり、8月、穴澤さんは自ら志願し陸軍の特別操縦見習士官の試験を受けることを智恵子さんに告げる。智恵子さんはその時「この人は日本男子だったんだ」と思ったとある。当時の日本では当然のことであった。最後の別れは池袋だった。1944年12月、陸軍少尉に任官した穴澤さんから智恵子さんに「還らざる任務につく」と手紙が届く。1945年4月、穴澤さんは智恵子さんに「徒(いたずら)に過去の小義(しょうぎ)に拘(こだわ)る勿れ」と知覧より遺書を送った。智恵子さんは、4月16日に遺書を受けとった。手紙は「勇気をもって過去を忘れ、将来に新活面を見出すこと。あなたは、今後の一時一時の現実の中に生きるのだ。穴澤は現実の世界には、もう存在しない」と続き、「智恵子 会ひたい、話したい、無性に。今後は明るく朗らかに、自分も負けずに、朗かに笑って征く」と結んだ。智恵子さんは、戦後10年経って、奇しくも穴澤さんの遺書が示す通りに一人の男性と結婚し、2013年、91歳の天寿を全うした。智恵子さんは戦後も、利夫さんはどこか誰も知らない孤島に不時着しているのかもしれないと思っていたが、1960年に、海軍出身の安延多計夫が書いた本『南溟の果てに――神風特別攻撃隊かく戦えり』の附録「神風特別攻撃隊戦果一覧表」に、「四・一二(昭和二十年四月十二日)、陸軍特攻20振武隊、隼三(特攻機種、機数)、知覧一二〇〇(発進基地、発進時刻)、陸少尉穴沢利夫、艦種不詳二隻撃沈火柱二を認む」(317頁)という記述を見つける。特攻隊員の戦果とは、すなわち戦死を意味する。この本を読んで智恵子さんは、初めて穴澤さんの命日を知る。穴澤さんの辞世は、勇ましい檄文ではなく、「ひとりとぶも ひとりにあらず ふところに きみをいだきて そらゆくわれは」という恋文のようなもので、智恵子さんが編んだマフラーを身につけて出撃した。穴澤さんは、(最後に)読みたい本として、『万葉』『句集』(芭蕉)『道程』(高村光太郎)『一点鐘』(三好達治)『故郷』(大木実)を挙げ、(最後に)観たい画として、ラファエル「聖母子像」(ラファエロ)、芳崖「悲母観音」(狩野)を挙げた。観たい画は、どちらも「お母さん」だった。

- ラファエロ・サンツィオ『聖母子像(大公の聖母)』Madonna del granduca (Madonna col Bambino) 1504年頃/ピッティ美術館所蔵(フィレンツェ)

- 狩野芳崖『悲母観音』1888年〔絶筆〕重要文化財/東京藝術大学大学美術館所蔵

戦前の日本人が信じていたものに、現代の私が口を挟むべきことは何もない。戦後日本の私たちの眼は、かつての特攻隊員が読みたかったけれども読むことができなかった本、観たかったけれども観ることができなかった芸術に配られるべきだが、スマホに眼を注いでばかりだ。かつての特攻隊員が今の日本を見たらどう思うだろうか。

戦争は生存権を脅かす最大の人権侵害事件だ。戦争が始まることによって、先人が各所で闘って勝ちとられた権利が失われる。ノーベル文学賞の女性作家スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの作品に『戦争は女の顔をしていない』があるが、男性中心で行われる戦争は女性の権利を著しく蹂躙する。

国の未来を背負う若者が自らを火弾に変え自爆攻撃をする特攻は、戦争がもたらした「合理性」の極北であり、悲惨の極致である。その攻撃で一時的な勝利があったとしても、その国はやがて敗北する。神風特攻隊は「決死隊」ではなく「必死隊」であり、「十死零生」と言われた。特攻作戦を考案した大西中将は、原爆投下後の8月14日、宮中の防空壕で御前会議中の天皇に、さらに5、6ヶ月の降伏猶予を直談判しようとしたが却下。終戦を告げる玉音放送の翌日8月16日に自決する。特攻と原爆は、日本軍と米軍、それぞれの最終兵器のようであった。「特攻の父」大西瀧治郎は特攻を「統率の外道」と呼び、「原爆の父」ロバート・オッペンハイマーは原爆投下後に「物理学者は罪を知った(Physcists have known sin.)」と言った。オッペンハイマーは戦後、同じく理論物理学者アルバート・アインシュタイン、哲学者バートランド・ラッセルらとともに核兵器管理抑制運動に転じたが、1950年代、水爆実験に反対したことによりマッカーシズム(赤狩り)の対象となり公職追放された。その志は、現在に至るまで科学技術の戦争利用を禁止するパグウォッシュ会議へと発展する。

思想というのは解釈である。国の最高法規である日本国憲法は思想・信条の自由を認めており、いかなる歴史の解釈も法的には可能だ。その際に踏まえておきたいのは原史料である。史料自体には右も左もなく、思想はない。ただ史実を呈している。とり上げた木邨さんの著作は思想である。『歴史から何を学ぶか』は史料(資料集)だ。いかなる思想を建設するにも、まずは史料から組み立てられたい。反戦平和を希求するリベラルはもちろんのこと、保守、右翼を自認する人も、未踏の人は南九州・知覧を訪ね、原史料である特攻隊員の遺書と対話をされたい。南洋が近い鹿児島県にはかつて他にも、陸軍の特攻基地・万世(ばんせい)、海軍の特攻基地・鹿屋(かのや)があり、現在それぞれに資料館がある。

特攻隊員たちの霊前に捧げられるものは何であろうか。戦後の学校教師たちは「二度と教え子を戦地に送らない」という悲壮な想いを抱いて教場に臨んだ。私も歳半ばになったが、国の未来を背負う若者の手に再び武器をとらせるにわけにはいかない。「あらためて書く必要もないほど自明のこと」(高岡修/『新編 知覧特別攻撃隊』編者)であるが、こうした不幸な出来事を二度と未来ある若者の身にもたらしてはならない。不戦こそ特攻隊員たちの霊前に捧げられるべきものではないか。戦争を回避するために何ができるか。現代人はいつも現状に甘んじる傾向が強く、とかく忘れやすい。今も強烈なインパクトを与える現場、戦争博物館などの戦争遺跡を訪ねて、かつての戦争についての知識を定着させるのがいいのではないだろうか。日本史の縦軸で物事を考え、自らと歴史を接続させる意識的な努力が必要だ。戦蹟では、祖霊とも言われる黒蝶が現れ、木々のざわめきが現代人に囁きかけることもあろう。本邦にはどういうわけか国立の戦争博物館がないが(カナダの首都オタワにある国立戦争博物館や、韓国の首都ソウルにある戦争記念館が想起される)、国内には2つの県立「原爆資料館」がある。唯一の地上戦を経験した沖縄には、沖縄県平和祈念資料館がある。戦時を追体験するために、戦争をテーマとした映画、書籍に触れるのもよいだろう。

本稿は、1927年生まれの木邨さん、1922年生まれの穴澤さん、二人の日本人の足跡をたどった形となった。文を興す人は、未来の人間と対話することになる。木邨さんは、筆者がカトリックの身にありながらプロテスタントの出版社に入社し、「恒常的なアウェイ戦」を覚悟していた頃(その後、実際にはよき理解者にも恵まれた!)、鼎談を取材した最初のカトリック者で面識がある。文字おこし作業の際にもずいぶん安心した記憶がある。そこには、「当時のヨーロッパの状況ですが、一九二九年にバチカンが宗教国家として独立します。それから三〇年代に入り、日独伊の三国同盟ができ上がるわけですが、共産主義に反対するということで、バチカンが加担するわけです。枢軸国として日独伊の三国ならぬ、イタリア・ドイツ・日本・バチカンという四国の構図ができあがります。(中略)一九四一年一二月八日、日本はアメリカに戦争を仕掛けますね。当時のカトリックの二つの活動方針には、一はもちろん『戦争協力せよ』と、二は『国体の本義に基づき、本教団の教義を宣布して、信仰伝達の刷新に努むべし』とあります。国体の本義とは、『天孫降臨の神を信ずる、それを元とする』ということですから、もう信仰は本当にめちゃくちゃですね。残念ながら」(「このとき、歴史に向き合う――戦争責任告白をどう生きるか(前編)」『福音と世界』2007年12月号37頁)とある。木邨さんは、現在93歳で健在である。

戦後75年目、同時代人の戦争の記憶は急速に失われつつある。記憶が失われた時に、再度国内から戦争を待望する声が挙がる可能性がある。高齢の戦争経験者による証言、小学生による平和作文などを除くと、とりわけ大人が平和について発言すること自体、一定のリスクと勇気を有する現状があることも事実だ。いまを生きるキリスト者にあっては、「汝殺す勿れ」の第五戒(プロテスタントの諸派では第六戒)に敏感であり、戦争の歴史を知り自国による戦争加害の罪を認め、かつての若者たちの犠牲の上に今日の日本があることを忘れず、未来を志向して、平和国家維持・建設のために各所で働くことのほかに道はない。長崎には「長崎を最後の被爆地に」(We do hope Nagasaki should be the last victim city.)という祈りのようなスローガンがある。「核廃絶」の実現は、唯一無二の被爆国としての責務である。「不戦75年」を迎えた現代、延いては未来においての不戦平和、そしてそれを法的に根拠づける日本国憲法第9条(不戦の誓い)の日本人による維持・実効もまた、一つの戦争責任告白であり、被害をもたらしたアジア・太平洋地域諸国に対する贖罪であろう。

【参考文献】

田口芳五郎著『カトリック國家観』カトリック中央出版部、1932年

脇田登摩著『日本國體とカトリック教』私家版、1930年

平田政榮著『日本國體とカトリック教』私家版、1933年

富坂キリスト教センター編『十五年戦争期の天皇制とキリスト教』新教出版社、2007年

高岡修編『新編 知覧特別攻撃隊』ジャプラン、2010年

知覧特攻平和会館編『新装版 いつまでも、いつまでもお元気で――特攻隊員たちが遺した最後の言葉』草思社、2011年

水口文乃著『知覧からの手紙』新潮社、2007年

松浦喜一著『昭和は遠く――生き残った特攻隊員の遺書』原書房、1994年

安延多計夫著『南溟の果てに――神風特別攻撃隊かく戦えり』自由アジア社、1960年

『知覧特攻平和会館』鹿児島県南九州市パンフレット

やすくにの遺書編纂委員会編『Cherry Blossoms in the wind――Letters from Soldiers Who Died in WWⅡ』K&Kプレス、2016年

益川敏英著『科学者は戦争で何をしたか』集英社新書、2015年

湯川秀樹、朝永振一郎、坂田昌一著『平和時代を創造するために――科学者は訴える』岩波新書、1963年

湯川秀樹、朝永振一郎、坂田昌一著『核時代を超える――平和の建設を目指して』岩波新書、1968年

A・アインシュタイン著、井上健訳『科学者と世界平和』講談社学術文庫、2018年

A・アインシュタイン、S・フロイト、浅見昇吾訳『ひとはなぜ戦争をするのか』講談社学術文庫、2016年

ロバート・オッペンハイマー著、美作太郎、矢島敬二訳『原子力は誰のものか』中公文庫、2002年

ヤスパース著、橋本文夫訳『戦争の罪』創元文庫、1952年

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著、三浦みどり訳『戦争は女の顔をしていない』岩波現代文庫、2016年

片岡千鶴子、片岡瑠美子著『被爆地長崎の再建』長崎純心大学博物館、1996年

(立教大学日本学研究所研究員、南山宗教文化研究所非常勤研究員

元『福音と世界』編集長、1979年生まれ)