森裕行(縄文小説家)

縄文時代の科学技術は、三内丸山遺跡の巨大掘立柱建造物で凄いと思われた方も多いと思うが、建造物だけでなく、10000年前からとも言われる漆の技術、極めて固いヒスイの穿孔技術など思いつくだけでも沢山ある、私が一番驚いたのは岐阜県下呂市の金山巨石群による暦である。1997年に画家の小林由来氏と写真家の徳田紫穂氏がこの巨石群に魅せられ、長年調査・研究に心血を注がれた結果が「金山巨石群の奇跡」(小林由来、徳田紫穂、ハリエット・ナツヤマ著、和器出版 2025)に結実され、長年の調査・研究で縄文人の思考が手に取るように把握されている。

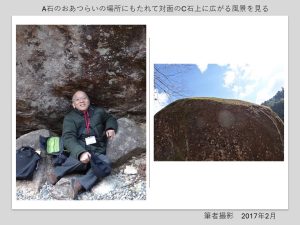

2017年2月28日に現地で徳田氏の詳細な説明をお聴きしたものの、おそらく暦に対する経験不足で概要は頭で理解しつつも、縄文人の知恵として実感するまでに至らなかった。それが2025年9月に再度訪れたのだが、8年間の縄文研究とこの半年の冬至(夏至)の光の五感を研ぎ澄ませての研究で、少しばかり縄文人に近づいたのだろうか、縄文人の思考がドキドキするほど伝わってきた。

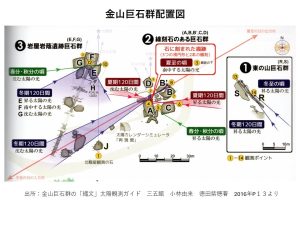

さて、この金山巨石群であるが、冬至の日の入―夏至の日の出線の観察を強く意識したのだろうか、この線に見事に重なる谷間に位置し、日時計の一種である巨岩の組み合わせの洞窟から漏れ出るスポット光で冬至や夏至の決定だけでなく、春分、秋分や、うるう年の精緻な観測までできるようになっている。

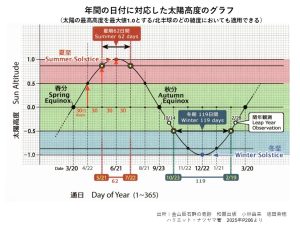

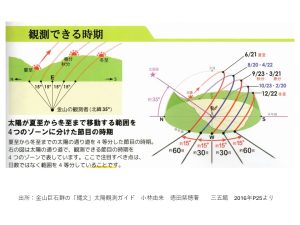

この図は、太陽が真南を通る最高高度(南中高度)の年間を通しての動きをグラフにしているが、南中高度や太陽の出入りの地点が殆ど変わらない冬至や夏至の頃、反対に大きく変化する春分・秋分を中心としたころの違いも示していて、実際に観測すると年間を通しての太陽の軌跡を実感できる。

金山巨石群は岐阜県下呂市の岩屋岩蔭遺跡巨石群、線刻石のある巨石群、そして冬期の昇る太陽観測を目的とした東の山巨石群からなる。もう一つJ石という北極星・北斗七星観測から季節を割り出す観測点もあり、恐らく縄文時代でも様々な時期に多様な観測が行われたと思われる、今回は線刻石のある巨石群と岩屋岩蔭遺跡巨石群に絞って紹介と感想を述べてみたい。さらに興味のある方は是非名著「金山巨石群の奇跡」をご覧いただければと思う。

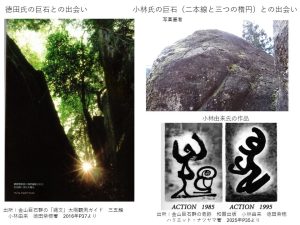

さて、線刻石のある巨石群から話をはじめよう。

この巨石群は小林氏と徳田氏の不思議な幸福感から始まった記念碑的な場所である。まず小林氏であるが画家として活動されながら、縄文時代や巨石文化に関心を持たれ15年の歳月を経て、巨石群A石に線刻があることを発見された。さらに小林氏に誘われて写真家の徳田氏が巨石群を訪れたが、10月の夕刻、たまたまB石の割れ目に落ちる太陽の光を目撃され夢中でカメラに収められたのだ。このユングではないが共時的な幸福感がすべての始まりにある。私は2017年2月28日に徳田氏からお話をお聴きし、A石のおおそらく縄文人も座っただろう窪みから、夏に向かうC石の上の青空をのんびり眺めた。当時はその意味がよくわからなかったが、この8年後に冬至や夏至の光を追う私に繋がる。

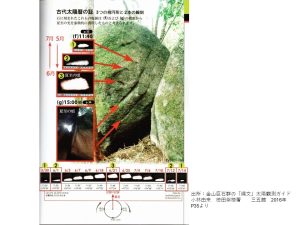

さて、冬至や夏至のことを考える中で、冬至や夏至のころは簡単にわかるが、その日をどのように特定するかは良くわからなかった。実際そのころの南中高度や太陽の出入り地点は殆ど変わらず現代の私でも観察で識別できない。ところが縄文人は、夏至31日前とか31日後の、変化が夏至のころより識別しやすい時期に、スポット光で石面表面の凹凸から破線が現れる仕掛けをしたり、A石に刻まれた3つの楕円図像を、スポット光の形状のレファレンスにして特定していたのだ。

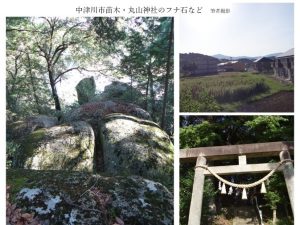

それはそうと、こうした観測施設は10mクラスの巨石(A石)を組み合わせたり、加工しているようだが、どのように施設がつくられたか不思議に思うところである。これは巨岩の残留磁化の分析から、巨岩が本来あった場所から動かされていることが証明され、加工手順がいろいろ検討され、さらに巨岩の移動でも当時の技術を使い(テコ、ソリ、ソリ道、コロ、潤滑油、傾斜路等)、謎が解けてきた。A石の下の岩蔭の調査から炭化物が見つかり凡そ5000年前の縄文中期に使われていることが分かり、同時代のイギリスのストーンサークルやもっと前の縄文早期のころのトルコのギョベクリテペ遺跡などの巨石技術を考えれば、数十人規模で可能と考える方もいらっしゃる。また巨石群は金山だけでなく、中津川市苗木・丸山神社のフナ石など、同じような遺跡が周辺に点在しており、当時は村単位で賄える事業であったかもしれない。

とはいえ旧石器時代から使われていた太陰暦はさておき、細密な太陽暦が縄文時代に必要だったかは疑問を投げかける方も多いだろう。しかし、縄文後晩期には24節季(太陽暦)のための土偶が出土し、小林達雄氏のように自然と共生しつつ数百規模の動植物利用を行ってきたとする縄文カレンダー等の説もますます説得力を増し、精緻な暦を使っていた可能性は決して否めない。

次に、1973年に岐阜県指定の文化財に指定された、岩屋岩蔭遺跡巨石群について見て行きたい。E,F,G石の巨岩が組み合わさってできた岩蔭(洞窟)は戦後子供の遊び場であったが、岩屋ダムの建設などもあり小林氏と徳田氏が調査に関わってから、発掘調査が実施され2002年には発掘報告書が完成する。周辺には縄文遺跡が点在しており、この遺跡も金山ムラのような集団の中で狩猟や観測所として位置づけられ、縄文早期の8000年前ごろの土器片も出土しているので、縄文早期には巨石群が成立していたようだ。

また、金山中学校の教諭であった故高木宜雄氏が発掘調査前に収集した石棒や加工された石型などが2013年に公開され、それがスポット光観測上重要な遺品であることが小林氏と徳田氏の調査で明らかにされている。

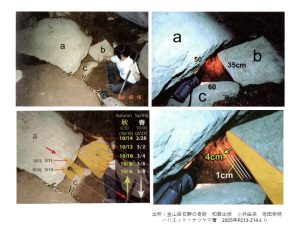

この巨岩が組み合わされた洞窟の中でどのような観測が行われていたのだろうか、冬至の前後のスポット光の観測の他に、うるう年観測場所があり4年に一度のうるう年を特定できるだけでなく、128年に一度のうるう年調整年を特定でき、グレゴリオ暦の4年に一度、さらに100年毎、400年毎に調整し400年間に97度調整する暦と比べて精度面では優れているようだ。もちろんグレゴリオ暦の運用のしやすさはないが、グレゴリオ暦が採用された1582年という時期を考えると、縄文人の叡智にただ驚くばかり。その詳細を見てみよう。

洞窟に入ると左側にa, b, cという石があるが、そこがうるう年のスポット光の観測場所であり、特にb石はその中心だ。現在文化財の関係でc石や3つの石の間などが土に覆われ本来の姿が見られないが、縄文人はスポット光の形状を石型の模型で分かるようにし、うるう年の特定が簡単にできるようにしている。特にb石の側面はスポット光線に対しほぼ垂直に据えられ、a石とc石に接する35cmの長さも藤田富士夫氏が明らかにした縄文尺(一尺)に相当し、精緻に測る気合が感じられる。どのようにうるう年を算出したかは割愛するが、この時に故高木氏の石棒が128年に一度の算出(長さ9.3cm)に使われた可能性など成果をあげ、さらに研究が進められている。

さて縄文時代の研究をしてきた私は、小さな石棒で縄文人が光の計測をしていることに驚いた。縄文時代の石棒は主に縄文中期ごろから後晩期にまで使われているが、どのように使われていたかは諸説あるものの分かっていない。それが、スポット光に垂直な斜めに傾いたb石に紐で括りつけられて使われていたことをヒントに石棒の使い方が解けるかもしれない。

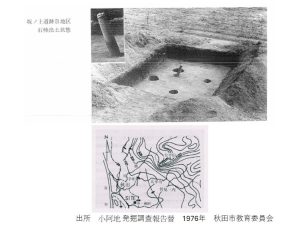

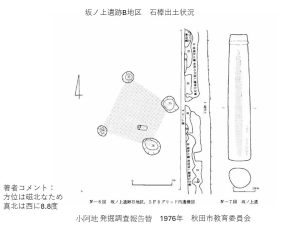

岩屋岩蔭遺跡の北には、飛騨市宮川町塩屋金精神社遺跡があり、縄文後晩期を中心として石棒が前代未聞の1000本以上出土している。石棒製作を担っていた遺跡のようだ。そんなこともあり、石棒と暦の関係について調べていると、安孫子昭二氏が佐々木俊一氏のレポートを見せてくれました。2005年に鳥海山麓有用植物園 考古天文研究室 佐々木俊一氏が書かれた「先史時代の太陰太陽暦(坂ノ上遺跡の石棒と柱穴の遺構)」です。秋田県の坂ノ上B遺跡の調査書を入手しさらに検討しました。

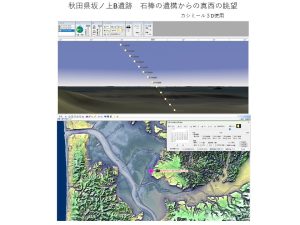

重要なポイントをまとめると。石棒は流紋岩(石英粗面岩)製、長さ58cm最大径10.5cm 重さ9.8kg。石棒は土圧等により西へ73度傾斜して出土しているが、本来垂直の可能性が高い。また、下部が埋まった石棒の周りに台形状に4本の柱穴があるが、住居址とは異なり炉などはなく、しかも台形の上辺と下辺が平行、斜辺は各々1.3mを測り、おそらく石棒を含む何らかの装置を覆うための施設のようだ。建設時期は坂ノ上B遺跡が前期から晩期までの縄文遺跡であり縄文時代後晩期の可能性が高い。さらに、立地であるが、西が開けているのでカシミール3Dでの春分の日のシミュレーションをしてみた。

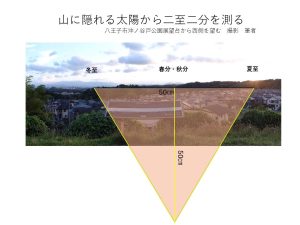

岩屋岩蔭遺跡の小型の石棒と同様に、日本海に続く地平線から日没の光が垂直に石棒に当たる。その時に縄文人は慎重に光を計測していたのではないだろうか。観測施設全体は残っていないが、下図のように50㎝の高さ(縦棒)から夏至まで50㎝程度の横棒のある三角形の観測器を仮定すると、春分、秋分の日(真西)の前後の日没地点の変化は数日間で1㎝といった大きな変化が見られるため、二至二分の観測など金山巨石群のようにスポット光での精密な観測ではないものの、24節季などへつなげた可能性は高い。

科学という唯物論的な世界は縄文時代も現代と共通。私たちは同じ土俵で縄文人の息遣いを感じ確かめることもできるはずだ。

なお、金山巨石群に関して徳田紫穂氏、小林由来氏にご助言を頂いたことに深く感謝いたします。