以前、19世紀に流行したコカイン入りのお酒「ヴァン・マリアーニ」を紹介しました。このお酒は、コカインの危険性が科学的に明らかになったことにより、やがて禁止されました。この時代には、「ヴァン・マリアーニ」と同じく熱狂的に愛されながらも、やがて危険性が指摘されて禁止されたもう一つの伝説的なお酒が存在しました。おそらく、「ヴァン・マリアーニ」よりも有名なお酒の名は「アブサン」。ロートレックやゴッホをはじめ、多くの世紀末芸術家に愛されたこの酒は、原料であるニガヨモギが中毒や幻覚を引き起こすとされ、20世紀初頭に禁止されることになりました。ですが、「ヴァン・マリアーニ」とは異なり、「アブサン」はニガヨモギの含有量を制限することで、現在では合法的に製造・販売されており、今日でも飲むことができます。今回は、そんな「アブサン」の一銘柄「ペール・ケルマン」をご紹介しましょう。

「アブサン」(フランス語で absinthe)という言葉は、ニガヨモギを意味するラテン語「アブシンティウム(absinthium)」に由来し、さらにその語源を辿れば、古代ギリシア語で同じくニガヨモギを意味する「アプシンティオン(ἀψίνθιον)」に行きつきます。ニガヨモギを使った酒は古代から医療用として知られていましたが、現在の「アブサン」に通じるレシピが登場したのは18世紀末のスイスとされています。庭で育てた薬草を調合していたアンリエット・アンリオのレシピをもとに、アンリ=ルイ・ペルノという人物が蒸留を行ったのが、「アブサン」の起源だとされています。ちなみに、今日でもペルノの名を冠した「アブサン」風のお酒は世界中で飲まれており、ペルノ・リカール社は今や世界最大級のワイン・スピリッツ会社となっています。

さて、話を「アブサン」に戻しましょう。18世紀末に誕生した「アブサン」は、19世紀のフランスで爆発的な人気を誇り、カフェや酒場で日常的に飲まれる存在となりました。ですが、その一方で、「アブサン」は幻覚や中毒といった様々な害をもたらすお酒とみなされるようになり、禁止を求める声も次第に高まっていきます。そしてそんな潮流を決定的なものとしたのが、1905年におきた「アブサン殺人事件」でした。「アブサン」誕生の地スイスで、「アブサン」を愛飲していた男性が酔って妻子を殺すという衝撃的な事件は、「アブサン」の危険性を世界に知らしめ、各国で「アブサン」が禁止されていきました。

ところで、「アブサン」は本当に危険なお酒だったのでしょうか?確かにニガヨモギを大量に摂取すると幻覚を誘発するとされていますが、「アブサン」にはそれほど多くのニガヨモギは含まれていません。本当の問題は「アブサン」にあったのではなく、お酒そのものだったのではないでしょうか。19世紀、「アブサン」は安価なお酒で、多くのアルコール中毒者を生み出していました。中毒や幻覚、暴力事件がおきたのは「アブサン」を飲んだからではなく、単にお酒の飲みすぎなのではないでしょうか。こうした冷静な分析ができるようになった20世紀後半、「アブサン」は各国で再び認められるようになっていきました。特に、過去に禁止されたことがあるという歴史や世紀末の芸術家たちが愛したという物語が、お酒に新たな付加価値を与え、「アブサン」は再び脚光を浴びるようになりました。

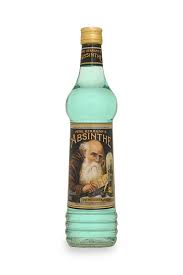

今回ご紹介する「ペール・ケルマン」も、そうした物語性にあやかった商品と言えるでしょう。「ケルマン神父」という意味の「ペール・ケルマン」のボトルには、「アブサン製法の秘密」という紙を手にした修道士らしき恰好をした神父が描かれています。ですが、「ケルマン神父」という神父はおらず、アブサンの歴史とは何の関係もありません。日本でも「ステラおばさんのクッキー」や「クレアおばさんのシチュー」といった架空の人物の名を冠した商品がありますが、それらと同じく、「ケルマン神父」という架空の神父はノスタルジックでエキゾチックな世界観を演出するためのブランド戦略の産物といえるでしょう。

石川雄一 (教会史家)