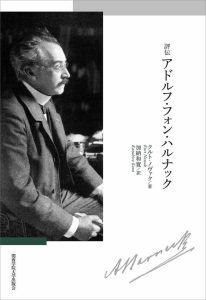

クルト・ノヴァク『評伝 アドルフ・フォン・ハルナック』加納和寛訳、関西学院大学出版会、2022年、4180円。

19世紀ドイツ・プロテスタント神学の代表者の一人であるアドルフ・フォン・ハルナックが正当に再評価されたのは、20世紀後半に入ってからでした。20世紀前半にカール・バルトに代表される弁証法神学の陣営が台頭し、ハルナックらの自由主義神学が後退したことが一因として考えられます。また、ナチスに抵抗した受難者バルトと、“体制派”ハルナックという単純な対比も、戦後のハルナック過小評価につながったといえるでしょう。ですが、ハルナックの主著『キリスト教の本質』は、1950年代までドイツでは聖書の次に多く印刷された宗教書であり、森鴎外の小説『かのやうに』でも言及されるなど、その影響力は絶大でした。『評伝 アドルフ・フォン・ハルナック』は、そんな偉大な学者ハルナックの生涯を簡潔にまとめています。ここではハルナックが国際的な知名度を獲得するまでの時期を扱った第一章を要約し、彼の魅力の一端をお伝えします。

アドルフ・ハルナックは1851年に、ロシア帝国領ドルパート、今日のエストニアでドイツ人の家系に生まれました。バルト海沿岸地域はドイツ人が開拓したという歴史があり、ドイツ人集団、いわゆるバルト=ドイツ人が多く住んでいたのです。父のテオドジウスはルター派の正統主義神学者であり、ドルパート大学神学部で教鞭をとっていました。一方の母マリーは貴族の血を引いており、母方の祖父グスタフ・フォン・エヴァースはドルパート大学学長も務めた政治学者でした。アカデミックな雰囲気のドイツ人家庭で生まれ育ったハルナックは、一時期父の転勤でドイツに移り済みますが、再びドルパートへ帰り、父が教える大学に入学しました。極めて優秀な学生であったハルナックは、教会史、中でも初期キリスト教のグノーシス主義を研究し、懸賞論文では金賞を受賞しています。

博士号と教授資格を得たハルナックは、ライプツィヒやベルリンなどドイツの大学で教会史研究と教育に携わることとなりました。ところで当時のドイツのプロテスタント神学界では、自由主義神学と正統主義神学という二つの学派が対立していました。批判的な歴史研究を通じて史的イエスを浮き彫りにした自由主義神学は、正統主義からすると冒涜的と映ったのです。こうした学派対立の中、教会史家であったハルナックは、穏健な自由主義神学者の立場をとりました。

そんなハルナックの最初の金字塔的作品は、1885年から1890年にかけて出された『教義史教本』でした。教義を歴史学的に研究したハルナックは、教理を絶対不変の規範としてではなく、むしろ歴史の中で発展する可変的なものとして理解しました。ルターの偉大さは、スコラ神学に代表される教義から信仰を解放し、原初の福音にキリスト教を立ち返らせたことであると考えるハルナックの教理理解は、自由主義神学者たちからは歓迎されました。他方、正統主義者からすると、教義を歴史学的な対象として批判して相対化するハルナックの思想は受け入れがたく、事実、正統主義神学である父テオドジウスは息子をもはやキリスト教神学者として認めなくなったといいます。なお、興味深いことに、一部のカトリックは『教義史教本』を肯定的に受け取いれました。その背景には、『教義史教本』が出される40年前の1845年に聖ジョン・ヘンリ・ニューマンが『キリスト教教理発展論』で既に教義の展開について論考していたため、カトリックはハルナックの言説を受容しやすかったのかもしれません。いずれにせよ、ハルナックは『教義史教本』で物議を醸し、世界的に知られる神学者となり、以降、様々な教会政治上の問題に巻き込まれていきます。

その後の彼の人生、つまり、ドイツ帝国を代表する学者として学界のみならず、政治や経済など様々な分野で絶大な影響力を発揮していく様は、『評伝 アドルフ・フォン・ハルナック』をお読みになってください。「19世紀のエラスムス」と呼ばれるハルナックは、神学者としてだけでなく、学際的な知識人として活躍しました。彼の思想と生涯を知ることは、キリスト教の文脈だけでなく、政治と学問など様々な観点から重要であるといえます。この機会にぜひ、こちらの本でハルナックに触れてみてください。

石川雄一 (教会史家)