復活祭の月曜日に届いた前教皇フランシスコの逝去の報。それから、3か月、4か月と時を経る中で、一方では喪失感、他方では、カトリック教会において第2バチカン公会議とその精神を、自身の個性と人柄を含めて、豊かに多彩に体現してくれた教皇への親しき追慕の気持ちとが交差しているのではないでしょうか。『福音宣教』誌を通じて、少しずつ語られるようになった教皇フランシスコの生涯とその働きへの追想という心の営みを、今回は、この「AMOR」で展開してみます。

インタビューに応じてくださったのは、上智大学神学部教授 フアン・アイダル神父様。イエズス会の司祭であり、アルゼンチン出身。フランシスコ教皇となったホルヘ・マリオ・ベルゴリオ神父がブエノス・アイレスのサン・ミゲル神学院の院長であったときの神学生で、親しい教え子として日本の教会では知られています。すでにたびたびメディアにも寄稿されていますが、AMORもよくご覧いただいている神父様に、7月28日、初めてお話を伺うことができました。

今回は後半をお届けします。前半はこちらから。

――話は最初に戻り、もう一度2013年の段階から思い出させてください。よくご存じだったベルゴリオ枢機卿が教皇になられたというとき、神父様はどのように感じられましたか。

半分以上、心配でした。じっさい、まさか、という感じでした。年も年(当時76歳)でしたし、また、そのような世界のステージに立つことは大変なのではないか、苦しいのではないか、批判されることもあるし、と考えました。前の教皇がたを見ていても、そう感じました。

というのも、教皇フランシスコの良さをわかるのは簡単ではないのです。ほんものだからです。

たとえば、最初に「復活」と言ったのですが、彼は司祭としては素晴らしかった。ただ、司教としてはあまり理解されなかったのです。アルゼンチンの社会のせいもあるのですが、彼は全然メディアに出なかったのです。そして、福音そのものの観点からいろいろな点で妥協しなかったのです。ある信者は新聞で、ベルゴリオ司教について、人はよさそうだが、よいリーダーではない、という投稿をしていました。政府も彼を批判していて、このようなことだとこの聖人も終わりかなと(日本で報道を見ていて)思ったものです。

そんなふうに見られているのはもったいないなと思っていたところだったのです。だから教皇になったとき、この世界レベルでこの人が理解されるかな、苦しむだけではないかなと、大きな心配が湧いてきました。だから、数か月して大人気となったときは、驚きでしたし、「復活」したと感じたのです。それは、世界に大きな希望を与えたと、思うのです。そして、この人を選んだのも枢機卿さんたちですし、そのように見る目があったというのはすごいことだと思いました。

――ほんとうにそうですね。その教皇になられたとき、「フランシスコ」という名前を選ばれたことについて、なんと感じましたか?

びっくりしたのですけれども、彼に合うと思いました。思うのですが、教皇フランシスコは、いろいろな意味で“外から”来た人です。バチカンの外から、ヨーロッパの外から、イエズス会から初めてとか。バチカンの中の人や、ヨーロッパの中の人なら、フランシスコを選ばない。ドミニコ会は怒るだろうとか考えて選べない(笑)。そんなことを気にしなかったのです。自由な人で。

ある人たちはローマにいれば世界の中心にいると思うが、大間違いだと思います。選ばれたときに、ハドリアヌスを選んだらどうですかと言った人がいるといいます。バチカンの歴史を知っている人には、それも意味があったでしょう。でも、ただ、一般の人にとっては何の意味もない、バチカンの人にしか意味がない。それに対して、外から来た人としてフランシスコは、一般の人々がどう感じているかを大事にする人だったのです。

――フランシスコという名前が教皇名になかったということも驚きでした。アッシジのフランシスコを通じて、平和、いのち、福音そのもの、喜びといった価値観を私たちは知ります。そして教皇フランシスコはそのすべてを体現されたのではないかと、驚くのです。名前を選んだときにそれらのことをすべて考えていたとしたら、ほんとうに驚きです……

まさに、そうです。フランシスコの名前を選んだときから改革が始まっていたのです。

――それとフランシスコという名前で日本人が思い出すのはやはりザビエルですね。

そうそう、そのつながりがあると思います。そこで、私も最初はこのフランシスコとは、イエズス会の宣教師ザビエルのことだと思うと話していたのですが……、それだけではなかったですね。

――回勅『福音の喜び』が彼らしいメッセージの実質的に最初でした。そのような教皇になってからの最初の歩みについて、どのようにご覧になっていましたか。

最初のころ、教皇フランシスコは言いました。教会の中で「すべては司牧的でなくてはならない」と。そのことが教皇フランシスコのすべてを表していると思います。イエス自身もすべては人間のためと言っていました。教会の典礼も、神学も、すべては人間のためでなくてはならない。もちろん、組織は組織としての役割があり、社会は社会としての役割があります。でも、私たちはそこにとどまってはいけません。すべては人のためというところに立ち返りましょう、と言っているのです。『福音の喜び』にはその観点がよく出ていると思います。いちばん神学的ではないかもしれませんが、教皇フランシスコが言いたかったことを心から話しているな、と思いました。

ずっと前から彼はそうでした。司祭としても、司教としても。私たちの神学院の院長だったとき、しょっちゅう「あなたたちは人のために勉強しているのです」と語っていました。土曜日、日曜日は人々、貧しい人々のところに行きなさい、と送り出してくれました。それは、人を見て愛すること、人の問題を知ること、そのためでした。困っている人のことを忘れずに勉強する、ミサをささげるのだと。そのために月曜日から金曜日まで勉強するんですよ、と言っていました。教皇になってからもこれはまったく変わりません。

彼は、イエズス会のアルゼンチン管区長になりましたが、この管区はいわばエリートの世界で、えらい神学者やえらい聖職者がたくさんいるのです。でも、そういう人たちの世界ではなく、社会の一般の人々と接するようにと言っていたのです。立派な教会、立派な典礼、立派な神学があっても、それが人のためにならなければ意味がないと言っていたのです。こんな方でしたから、教皇になっても、アルゼンチンでやっていたことと、全く同じことをしたのだと思います。

――そうなんですね。『ラウダート・シ』もまたフランシスコの精神をよく示しているものと思いますが、彼の半生も含めて教皇フランシスコのことを知ろうと思うとき、なにかちょうど良い本はありませんか。

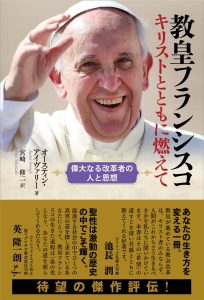

そうですね、なによりも薦めたいのは、『教皇フランシスコ キリストとともに燃えて――偉大なる改革者の人と思想』アイヴァリー・オースティン(Ivereigh Austen)著、宮崎修二訳(明石書店 2016年)です。著者はアメリカ人です。ほんとうにいい本で、教皇フランシスコの人生、考え方がよくわかります。

――さて、そのような教皇フランシスコは、2019年11月にようやく訪日とあいなりました。厳しい日程の中で、教皇に触れられたときの印象をお聞かせください。

いつも、ありがたいなあとつくづく思うことなのですが、教皇フランシスコは、以前から知っていたときと何も変わらないということでした。物の見方も、本人の性格も変わっていなかったです。一つ目立ったこととして印象に残ったのは、“よい意味での好奇心”です。日本に滞在中、そばにいた限りでも、いろいろなことをよく周りに聞くのです。そんな姿勢が私は好きです。

上智大学に来る前に教皇庁大使館で会ったとき、出席者はいっぱいです。なにか話しかけてくる人について、あの人はどういう人ですか、何について話をしているのですか、そのつど聞いてくる。上智大学に来たときも同じで、この方は神学部の学生さんですか、女子学生もいるんですか、とか、人に興味を絶やさず知りたがるのです。そのような態度がフランシスコさんらしいところです。人から距離をとって偉い位置にとどまっているのではないのです。

もちろんおっしゃったように、訪日中はタフなスケジュールでした。が、彼は人と一緒にいるのが好きでした。それは彼のほんものであるところだと思います。よく言っていました。ローマに帰ると別だが(笑)、自分は人と会うと元気になるんです、と。

――人々に向かうときの彼の笑顔はほんものだったのですね。私も東京ドームのミサに参加しましたが、ミサの間に、教皇が祈っているときの表情は暗いというか、自分の心を深刻に見つめている様子だったのがとても印象的でした。

そう、教皇フランシスコは、ほんとは大きなミサは好きではないのです。彼が祈るときは、ほんとうに深く祈っています。スタジアムとかでのミサでなく、小さな祈りの集いにしたいと思っていました。準備した人たちががっかりするかもしれませんが……

イエズス会の共同体のミサはその意味でちょうどよかったのかもしれません。一人ひとりに挨拶し、冗談を言うなど、ほんとうに和やかに交わりを愉しんでいました。そのような人間的な余裕が素晴らしい。教皇になってからさらにそうなったと思います。人に出会いたい、何か伝えたい、という姿勢は教皇になる前からのものでした。ブエノス・アイレスの大司教のとき、ほとんど毎日、病院に誰かを見舞うのです。しかも電車で通っていた。セキュリティーを心配する人もいたのですが、彼は、電車に乗らないと人に出会えない、と言っていました。人に出会いたい、人に福音を伝えたい――この精神がずっとある。いわゆる旅行は全然しない人でした。ローマに用事で行ってもすぐブエノス・アイレスに帰ってくる。

――とはいえ、人々の文化の多様性はよくご覧になっていますよね。それはやはり宣教師の精神なのでしょうか。

ええ、もちろんです。そこはイエズス会ですから。

――さて、いまカトリック教会は、2021年から準備され、2023年、2024年と10月に開催された世界シノドス(世界代表司教会議)のテーマである、“シノダリティ”=共に歩む教会ということを共通のテーマとしています。これはまさに教皇フランシスコが呼びかけ、目指していたことで、その意味では、世界の教会は、今もフランシスコさんの開いた道を歩んでいますよね。亡くなっても過去にならない、今も生きていると感じられる理由です。その点はいかがでしょうか?

たしかに「シノダリティ」というテーマは、フランシスコが世界に残した最もありがたいプレゼントの一つだと思います。一つの道を示してくれた、素晴らしい人だったと思います。では、私たちはそれを受けてどうしたらよいか。このことについて、教皇フランシスコは道を示してくれたと思います。

何をしたらよいかわからないが、一つの方向として、シノダリティ(協働性)を生きることを道として示してくれたのです。まず、人の話に耳を傾ける。そして現実を見ること。そして何をしたらよいか、ということの答えを見出していくときに共に歩むという精神が大事だと言ってくれたのです。それは自分を出て他者と出会う姿勢のことです。

いまはなんでも自分ファーストというか、メールでもインターネットを介してでも自分と同じものと出会うことに終始しています。そこに何も「新しさ」がない、チャレンジがない、ほんとうの「他者」との出会いがない。たとえば、よい文学は、その中で、読者を「他者」と出会わせます。教皇フランシスコはいわば「他者」の人でした。ほんとうに他者と出会い、他者を聞く人でした。そして教皇の一番根本にあるのは神さまです。ほんとうの他者は神だからです。その神を聞くために祈るのです。

彼は実にアイデアマンでした。だからいろいろなことができました。しかし、それは、いつも祈っていたから、なによりも祈りの人だったからです。今の世界にほんとうに必要なことは、その絶対の他者としての神と出会うことだと言っているのだと思います。教皇フランシスコはリアリティの人、問題から逃げない人でした。このリアリティの中に神さまがいるのです。そうした態度の中に、彼の本質があり、メッセージがあります。神との出会い、そしてリアリティから逃げない、このことが彼を教皇フランシスコにしたと私は思います。

――……ありがとうございました。お話しいただいたことをヒントに、これからも彼の文書や彼について書かれた本を通して、今からでも、教皇フランシスコのことを知ってゆきたいと思います。ほんとうにありがとうございました。