森 裕行(縄文小説家)

学生のころ、小説を書いていた先輩の下宿に泊まった時、「暑い夏には寒い冬の小説を書くのだ」と言っていたことを、何故か思い出した。エアコンもさほど普及していなかった時代だったので素晴らしい知恵だと感心したものであるが、今の私には夏至が冬至の対極にあるので、それゆえ夏のころに冬を想いエッセーを書くことは、いろいろ助かるのだ。

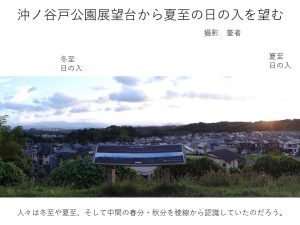

まずは、先日八王子市沖ノ谷戸公園の高台から夏至の夕方の太陽を眺めた時の次の写真をご覧ください。夏至と冬至の日の入りの方角を知ることで、だいたいの季節が分かる。カレンダーがなくても大丈夫だ。

さらに、冬至の日の出の太陽の光線の向きは夏至の日の入の方向と重なるということがあり、この知識により夏至の日の入の光から冬至の日の出を簡単に想像できる。

さらに、冬至の日の出の太陽の光線の向きは夏至の日の入の方向と重なるということがあり、この知識により夏至の日の入の光から冬至の日の出を簡単に想像できる。

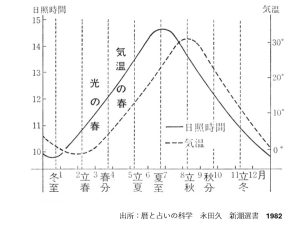

もう一つは、冬至も夏至も次のグラフをご覧になっても気が付くことだが、日照時間と気温のずれの他、日照時間のピークの夏至や反対の冬至では日照時間が変化点前後で平らとなる、冬至や夏至は日の出入りの方位角が見た目では10日くらいは変わらないことと繋がっている。それゆえカレンダーも普及していない縄文時代にも、人が集まるタイミングとして分かりやすかったと思う。そして、盆の季節に正月を想うのも自然なことなのだ。

もう一つは、冬至も夏至も次のグラフをご覧になっても気が付くことだが、日照時間と気温のずれの他、日照時間のピークの夏至や反対の冬至では日照時間が変化点前後で平らとなる、冬至や夏至は日の出入りの方位角が見た目では10日くらいは変わらないことと繋がっている。それゆえカレンダーも普及していない縄文時代にも、人が集まるタイミングとして分かりやすかったと思う。そして、盆の季節に正月を想うのも自然なことなのだ。

さて、今回は「冬至の光のメッセージ(前編)」に引き続いて、縄文時代の環状集落の住居址を語っていきたい。環状墓壙群やストーンサークルは死者とも関係が深く、それゆえ死と再生の季節である冬至に「菱重ね」図像のようなイメージのもとに祭儀が行われるのも理解できるが、住宅址となると首をかしげる方も多いように思う。

さて、今回は「冬至の光のメッセージ(前編)」に引き続いて、縄文時代の環状集落の住居址を語っていきたい。環状墓壙群やストーンサークルは死者とも関係が深く、それゆえ死と再生の季節である冬至に「菱重ね」図像のようなイメージのもとに祭儀が行われるのも理解できるが、住宅址となると首をかしげる方も多いように思う。

しかし、竪穴式住居址が廃屋墓として墓に転用される例、土器等の捨て場として転用される例(ゴミ捨て場という現在の価値観とは異なり、土器等の道具や食料として使った動植物の残滓を、再生の意味を込めて供養していたと私は考える)、地母神信仰に基づく住居の中央に炉を据え火種を残し続けるといった、竪穴式住居址における信仰のありようも忘れてはならない。

一方、住居址は生活を営む場であり、いくら信仰が大事とはいえ、立地の制約が大きいことは当然である。今回焦点を当てる八王子市堀之内周辺の多摩ニュータウン№446遺跡(以下446遺跡)周辺の縄文中期(5500年前~4500年前)を考えてみよう。安孫子昭二氏によれば縄文中期は縄文時代の中でも災害が少なく温暖気候だったことで、クリ・ドングリ類の澱粉の摂取と食用植物(ダイズ・アズキ・エゴマ・アブラナ科等・・・おそらくサトイモも)を簡易栽培する菜園による安定した食生活で人口が急増した。そして資源を巡って地縁・血縁をベースにした拠点的ムラ(人口120名程度、双分制のムラは6ないし4家族で形成される)が半径2㎞くらいに集団間で資源(バイオマス)をめぐり調整され形成された。そして、この堀之内周辺には芝原公園の72遺跡の拠点環状集落が形成される。ただ、衛生面や資源の面で時々移動して生活する必要があり、72遺跡(大栗川中流域)の場合は下流の67遺跡、上流の107遺跡がその任の準環状集落となったとされる。また446遺跡は67遺跡の対岸であり同じような準拠点的ムラの可能性があったものの、ごく短期間にだけ利用されただけだった。そして、こうした環状集落の回り1㎞内には菜園が作られ、管理の単独の小型住居址も領内方々で見つかっている。関東西南部では、武蔵野・相模原など平坦な台地なので向郷遺跡のような正円構造の環状集落となるが、多摩丘陵の地形は幅狭な斜面が多く楕円構造の集落が多い。72遺跡や446遺跡のムラもそうである。さらに、例えば竪穴式住居址や墓壙が円や楕円であることなどから、信仰の面でも環状集落を円や楕円にするモデルが優位となり、光の直進性をベースにした縄文方位造営の論理(双分制での共存)がどうなのかは、興味ある問題である。確かに、縄文中期を除く、縄文前期や後期の住居址を見ると「菱重ね」図像が現れる例が多いようにも見えるが・・。

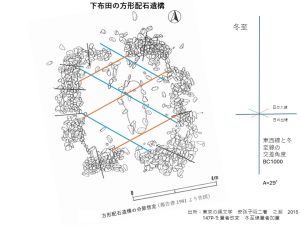

下布田遺跡方形配石遺構:縄文晩期の方形配石遺構は富士山が綺麗に見える台地上にあるが、冬至光で配石を見ながら置いていくと田端遺跡のように「菱重ね」が見られる。

下布田遺跡方形配石遺構:縄文晩期の方形配石遺構は富士山が綺麗に見える台地上にあるが、冬至光で配石を見ながら置いていくと田端遺跡のように「菱重ね」が見られる。

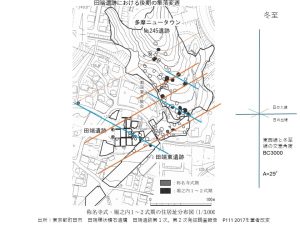

田端遺跡周辺の集落変遷:この縄文後期前半の例では中央の菱型の右半分はそのような「菱重ね」図像の傾向が見えるが左半分が未発掘で分からないのが残念である。

田端遺跡周辺の集落変遷:この縄文後期前半の例では中央の菱型の右半分はそのような「菱重ね」図像の傾向が見えるが左半分が未発掘で分からないのが残念である。

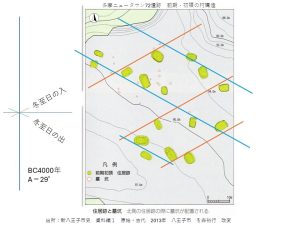

72遺跡前期初頭の村構造:「菱重ね」が見られるものの、環状のモデルとも見える。見た目では「菱重ね」が成立するかは判断がなかなか難しい。

72遺跡前期初頭の村構造:「菱重ね」が見られるものの、環状のモデルとも見える。見た目では「菱重ね」が成立するかは判断がなかなか難しい。

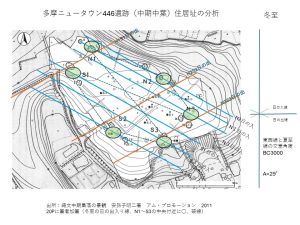

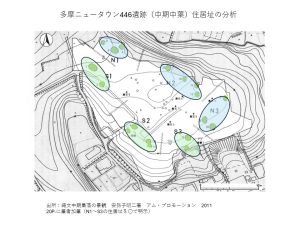

そこで、様々な角度から研究が進んでいる446遺跡(中期中葉)の環状集落を分析してみたい。これは西900mにある中期中葉の環状拠点集落72遺跡の一時的な移転先と考えられ、縄文中期中葉の環状集落研究で研究者から大きな注目を集めている。さらに、私にとっては縄文時代に興味を持ってから、散歩で行ける遺跡として何回も足を運んだ遺跡。2017年に上梓した「縄文小説 森と海と月」の舞台にもなっている思い出深い遺跡だ。

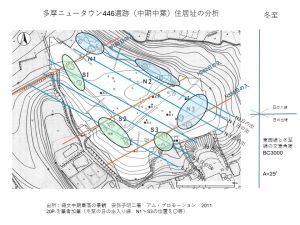

安孫子昭二氏によればこのムラには大きく北東をしめる北群(N)と南西をしめる南群(S)といった出自集団があり、各々N1,N2,N3そしてS1,S2,S3といった家族レベルの血縁集団から成り立つ。ご覧の通り狭い舌状地を楕円になるように竪穴住居址が配置されていることが見て取れる。さて、冬至線と参考までに夏至線を置いてみよう。

安孫子昭二氏によればこのムラには大きく北東をしめる北群(N)と南西をしめる南群(S)といった出自集団があり、各々N1,N2,N3そしてS1,S2,S3といった家族レベルの血縁集団から成り立つ。ご覧の通り狭い舌状地を楕円になるように竪穴住居址が配置されていることが見て取れる。さて、冬至線と参考までに夏至線を置いてみよう。

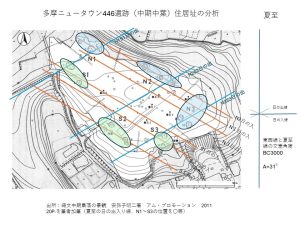

夏至でも冬至の図と殆ど変わらないことを図で確認していただきたい。そしてこれからは冬至の方で進めたいが、一つ一つの住居址レベルで見てくると例えばN3などは住居が北から南西と展開していて日の入線とは無関係に見えるが、これを平均化し中心点を想定すると集落造営の本質が見えてくる。

夏至でも冬至の図と殆ど変わらないことを図で確認していただきたい。そしてこれからは冬至の方で進めたいが、一つ一つの住居址レベルで見てくると例えばN3などは住居が北から南西と展開していて日の入線とは無関係に見えるが、これを平均化し中心点を想定すると集落造営の本質が見えてくる。

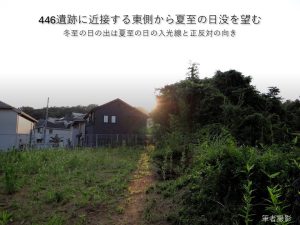

冬至が到来する。それはまず初日の出から始まる。上記写真は446遺跡ではないが、近くの大塚や多摩境周辺の日の出入りで冬至の日の出入りのイメージ写真である。

冬至が到来する。それはまず初日の出から始まる。上記写真は446遺跡ではないが、近くの大塚や多摩境周辺の日の出入りで冬至の日の出入りのイメージ写真である。

初日の出の光は各家族レベルに各々届く。これは光に乗って身内の死者の魂が真っ先に身近な家族に到来することを意味するのだろう。そしてこの厳粛な時に特定の住居が特別な初日の出の祈りの場(祭儀も含め)になるのかもしれない。長野県藤内遺跡32住居址(神像筒形土器出土)はそのような住居址ではないかとも言われている(小林公明 長野県富士見町史)。この446遺跡においても最大規模のS1の住居址7は主軸がN60Wとほぼ冬至の日の出方向であり興味深い。

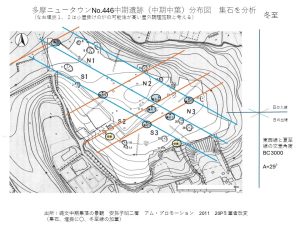

そして、続く一週間とかの期間、広場では冬至に関わる祭儀が繰り広げられたであろう。祭と言えば歌や踊りもあるが、一堂に会しての食事は、祭儀において極めて重要な一部であり、共同体の結束に欠かすことのできないひと時だったと思う。ウリボウから飼われていたイノシシが屠られたかもしれない。そして屋外のキッチン(集石址:石蒸し料理場)で調理されたりしたのではないだろうか。集石址も冬至の日の出入り線を引いてみると次のようになる。

冬至の光(魂の行き来する)の「菱重ね」図像らしいものもあらわれている。ムラの中軸線が冬至の日の出線に近いため「菱重ね」というより「田の字」かもしれない。食事と宗教は深い部分で密接につながっているように思う。私たちにとって食物は神仏からの恵みと考えられるし、死をもって私たちに動植物が身体を捧げられたとも考えられる。縄文時代に地母神信仰があったとすると、日本神話のウケモチノカミなどの信仰が存在したかもしれない。集石址を冬至光と結びつける縄文人の思いは、私たちが忘れかけている根源的な命の成り立ちを思い出させてくれる。

冬至の光(魂の行き来する)の「菱重ね」図像らしいものもあらわれている。ムラの中軸線が冬至の日の出線に近いため「菱重ね」というより「田の字」かもしれない。食事と宗教は深い部分で密接につながっているように思う。私たちにとって食物は神仏からの恵みと考えられるし、死をもって私たちに動植物が身体を捧げられたとも考えられる。縄文時代に地母神信仰があったとすると、日本神話のウケモチノカミなどの信仰が存在したかもしれない。集石址を冬至光と結びつける縄文人の思いは、私たちが忘れかけている根源的な命の成り立ちを思い出させてくれる。

そして、冬至が終わり祖先の魂が戻る時が来る。この時は、ムラが総出で魂を送るのだろうか、日の入の光は、N1とS1、N2とS2、N3とS3と異なる出自集団が同じ光に載って去っていく。これは環状墓壙群の「菱重ね」図像に似ていて、ムラの結束・共同体への意思が伺える。また、この冬至の住居址N1,N2,N3,S1,S2,S3の図から「菱重ね」図像が点線のように潜在していることも分かる。潜在する「菱重ね」(N1からS3)は、ムラが始まるときのプランと関係があるかもしれない。思い付きでムラを形成したのではないようだ。

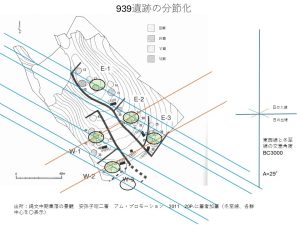

もう一つ多摩境の中期後半に形成された多摩ニュータウン№939遺跡も双分制、分節化の研究に基づいて見てみよう。この遺跡は京王線多摩境駅の東口から南の方に歩いていく痩せ尾根に形成された。同じく安孫子昭二氏の図を使用させていただく。

東西の各群を整理した図は次のようになる。

W3は安孫子昭二氏によれば実際の発掘はできなかったため不明ということであるが、もしW3があれば、「菱重ね」図像が変形されているものの形成され、この集落の構造がよくわかるようだ。

W3は安孫子昭二氏によれば実際の発掘はできなかったため不明ということであるが、もしW3があれば、「菱重ね」図像が変形されているものの形成され、この集落の構造がよくわかるようだ。

二回に分けて冬至の光について、縄文方位造営について楽しんできた。ところで、そもそも光とは何であろうか。光に乗って死者の魂がやってきたり、出かけたりする。闇ではなく、暖かく同伴するSomething Greatのようだ。光に愛や慈愛といった不思議な存在を重ねたのだろうか。5000年といった年月で隔てられているものの、縄文人が愛した光を私たちは自らの内に見出すことができるかもしれない。

「いのちの泉はあなたのもとにあり、あなたの光のうちにわたしたちは光を見る」

(詩編36-10 ともに祈り ともに歌う詩編 翻訳典礼小委員会 あかし書房 1972)

今回も多くの方のご意見等をいただき深く感謝しています。