高校時代に全寮生活を満喫して、テキトーに受験勉強をしていたものだから、一浪(ひとなみ)することになりました。

予備校は高田馬場にある一橋学院に通うことに決めて、家から歩いて通いました。秋川高校の仲間が結構集まって来ていました。なんだか、寮を出てからも寮友と勉強していました。

でも、夜は自宅で受験勉強ができます。当時は「ながら勉強」とか言って、ラジオのDJを聴きながら勉強をしていました。わたしは文化放送のレモンちゃん(落合恵子さん)のDJが好きでした。テレビっ子で育ったので、アナウンサーとか司会者になりたいと思うようになりました。テレビでもラジオでもいいから、ニュースを読んだり、有名人とお話ししたりできる仕事に就きたかった。

※

早稲田大学に入ると、すぐに放送研究会に顔を出しました。ここにはフジテレビの露木茂さんやTBSの見城美枝子さんがいたということを聞いていました。(わたしと同期にはNHKの三宅民夫さんがいました)

わたしもアナウンサーになりたかったので、放送研究会に出入りするようになりました。

大学の西門を入るとすぐ左側の建物の最上階に部室がありました。この建物は理工学部が使っていたものでした。当時は1階に生協が入っていて、その上に社会科学部の研究室がありました。

部室にはラジオ局にあるようなスタジオが設えてありました。しかし、天井が低く、理工学部の実験室の跡のような感じです。部室は屋上と連なっていて、部室の端からちょっとした広さの屋上バルコニーに出て、発声練習をしていました。大きな声で、「あ・え・い・う・え・お・あ・お」「か・け・き・く・け・こ・か・こ」とかをはっきり口を開いて発声するわけです。

※

ある日、先輩から急に声をかけられました。

「今日の夕方、大隈講堂で舞台美術研究会の発表がある。それのナレーションをやってくれ」

その日は他にアナウンス志向の仲間がいませんでした。わたしには初めての経験で困ったなあと思いましたが、先輩に言われるがままに付いて行きました。大隈講堂の舞台には白く大きな能面のようなモニュメントが飾られていました。そこに色の付いたライトが工夫を凝らして当てられます。BGMはビートルズでした。渡された台本のナレーションの部分を、先輩の指図通りに読んでいきました。よくすんなりと読めたものだと、自分でもあっけにとられましたが、なんとか無事に終えることができました。

早稲田祭のときには、大隈さんの銅像の脇(法学部前)に放送研究会でサテライトスタジオを設営しました。そこでわたしはDJをやりました。その頃の早稲田祭は、学生自治会が革マルに握られていて、早稲田祭にはプログラム(冊子)を買って、それを大学の入り口で提示しないと構内に入れませんでした。革マルがチェックしていました。催し物に関しても、チェックがあったようでした。わたしはそういうなんだか枠にはまったやり方が面白くなかったので、

「早稲田祭は自由であるべきだ。われわれは大学時代の青春を、早稲田の青春を取り戻そうではありませんか」

「早稲田祭は自由であるべきだ。われわれは大学時代の青春を、早稲田の青春を取り戻そうではありませんか」

と話したものだから、先輩がすっ飛んで来て、

「鵜飼止めろ! 革マルにぶっ壊されるぞ!」

と怒鳴られてしまいました。

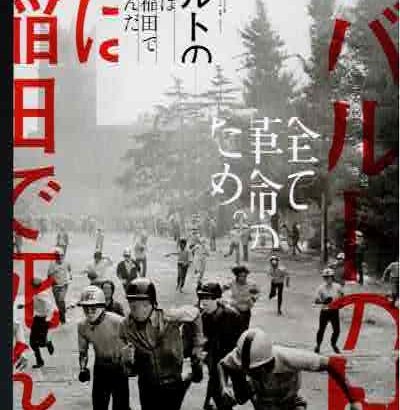

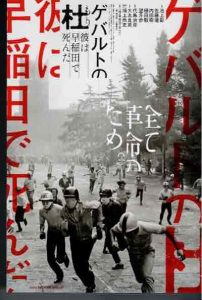

昨年(2024年)『ゲバルトの杜 彼は早稲田で死んだ』という映画が公開されました。1972年11月8日に早稲田大学文学部キャンパスで川口大三郎君が革マル派によるリンチで死亡したことを取り上げた映画です。川口君事件の時、わたしは大学2年生でした。そうしたゲバルトのなかでの早稲田祭だったのです。

※

高校の友人の弟さんがニッポン放送でアルバイトをしているというので、わたしもアルバイトに行きたいと思いました。弟さんがうまく話してくれて、アルバイトをすることになりました。

その頃、ニッポン放送では昼の時間に西友ストアーでの生中継をしていました。サテライトカーで行き、店内に組み立て式のステージを作りました。司会者とゲストの話や抽選によるプレゼントがあります。ゲストの生の歌声がすぐ傍で聴けるのが特権でした。ゲストには五木ひろしさん、渚ゆう子さん、大木英夫さん、湯原昌幸さん、園まりさん、倍賞美津子さん……。

ニッポン放送の入っているビルのエレベーターに乗っていたら、ヒデとロザンナが入ってきてびっくり。上に着くまで、3人だけの時間にどぎまぎしました。

アルバイトを仕切る女性の机の隣が亀渕昭信さんの机でした。亀渕さんは放送研究会の先輩でもありました。亀渕さんの居ない時に、机の下のダンボール箱に入っている見本のLPレコード(洋盤)を失敬したりしていました。

レコード会社からは、新人の歌手と一緒に営業マンが見本のレコードを持って宣伝に来ていました。いやにディレクターにペコペコしていて気味が悪かった。そんな光景を何度も見るにつれ、自分がラジオ局で偉くなり、こんなことを始終されたらたまらんわいと思うようになりました。(まだラジオ局に入れるかどうかも分からず、ましてや偉くなれるかどうかも怪しまれるというのに、先を勝手に考える鵜飼清のクセが出ています)

現実を見てしまったということで、以来、ラジオから気持ちが逸れていってしまいました。

※

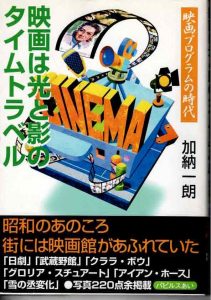

わたしが「パピルスあい」から『映画は光と影のタイムトラベル―映画プログラムの時代―』(加納一朗著)を出したとき、テレビではニッポン放送の社長になられた亀渕さんがよく映し出されていました。なんか、亀渕さんを観るたびにわたしが叱られているようで辛かったので、この本と一緒にLPレコードのお詫びを書いて送りました。すると、丁寧な返事が届きました。

「頂いたご本の時代は良かったです。鵜飼さんがアルバイトをされていたのですね。お疲れさまでした。あの頃は忙しかったけれど、とても楽しかったです。」

そして、ラジオの番組で、この本の紹介をしてくれたのです。

鵜飼清(評論家)