松橋輝子(音楽学)

日本と西洋旋律との出会い。日本の文化に根付いた西洋旋律をたどると、明治期に日本に紹介された外国曲にたどり着く。それは讃美歌や聖歌とも共通し、単純な西洋旋律に、原曲の内容にかかわらず日本語の言葉が織り込まれていったものである。

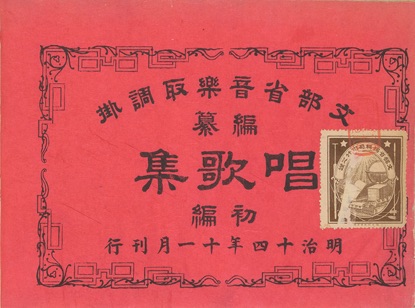

文部省が最初に作った音楽教科書『小学唱歌集初編』(1880)は、日本における「唱歌」という新しい歌唱を生み出した。軍歌、寮歌、校歌、歌曲、流行歌、童謡、と日本の近代化歌謡の分化の根っこには、この曲集がある。33曲が収録され、その内訳は主に、アメリカから日本へやってきたお雇い外国人教師ルーサー・ホワイティング・メーソン(1818~1896)の教具と讃美歌である。

メーソンの教具の一つ『音楽掛図』の大元はドイツ人音楽教育家の教科書であり、それゆえに、日本唱歌にはドイツ民謡が多く含まれた。その代表例が「蝶々」である。『小学唱歌集初編』には、前述の通り、もう一つ別の系統の歌が含まれている。それが、讃美歌である。

その背景には、音楽教育と宣教が協働して日本で行われていた点がある。アメリカの宣教師派遣団体アメリカン・ビード・オヴ・コミッショナーズ・フォー・フォーリン・ミッションズ(通称:アメリカン・ボード、ABCFM)の宣教師E.T.ドーン(1820~1890)は、キリスト教が日本で解禁されておよそ2年の1875年、同志社大学に赴任してきた。ドーンは音楽を得意としていたため、音楽授業にも取り組んだ。その際、メーソンの『音楽掛図』をボストンから取り寄せ使っていたのである。この時期にドーンから習った小崎弘道(1856~1938)は1886年に東京麹町の番町教会を設立し、初代牧師として、この教会の音楽を指導し、音楽さかんな教会を作り上げた。

ドーンが同志社で授業を始めたのと同時期に、文部省はメーソンの『音楽掛図』を日本語に翻訳して文部省最初の音楽教科書を作り上げる計画を考えていた。そして、1877年に『小学唱歌集初編』の種となる教材が完成した。その翻訳を手助けしたのが、伊澤修二であった。前述の「蝶々」の歌詞をつけたのも伊澤であった。このように日本の学校で使用する唱歌集を試作していた文部省の役人や伊澤修二、さらにメーソンにアメリカン・ボードの宣教師ゴードン(1843~1900)は接触し、京都で『音楽掛図』を使って宣教師が授業していることを伝え、日本の音楽教育と宣教の協働を呼び掛けた。

この呼びかけをメーソンが受け入れる形で、具体的には、同じくアメリカン・ボード宣教師カーチス(1845~1913)とメーソンが協力して、活動した。メーソンが文部省で唱歌集を編纂していた同時期に、カーチスは関西の宣教団配下の教会で使う讃美歌集を準備していた。カーチスが編纂した『讃美歌并楽譜』は1882年3月に出版され、『小学唱歌集初編』は1か月遅れた1882年4月に出版された。『小学唱歌集初編』に収録された10曲の讃美歌のうち、8曲は、カーチスの讃美歌集にも収録されている。

日本の音楽教育をキリスト教宣教にも有利なものにすることを実行したときに、日本における「唱歌」は出来上がった。

(続く)

*安田寛『日韓唱歌の源流 すると彼らは新しい歌をうたった』東京:音楽之友社、1999年。