聴き手●Amor編集部

――映画を拝見してから、原作を読ませていただきました。まず、最初にこの小説との出会い、作品を手がけられたきっかけは、どういうところにあったのでしょうか。

松本監督●僕の知り合いの弁護士の方から小佐野彈さんという面白い方がいるので、紹介したいと。小佐野さんは元々歌人として活躍されている方で すが、処女小説の『車軸』の映画化を検討をしてほしいという申し出を受けまして、初めてこの作品と出会いました。小佐野さんのことはそれまでは存じ上げなかったのですが、日本の歴史上で、小佐野賢治さんという有名な方がいらっしゃって、その弟さんのお孫さんだそうです。

すが、処女小説の『車軸』の映画化を検討をしてほしいという申し出を受けまして、初めてこの作品と出会いました。小佐野さんのことはそれまでは存じ上げなかったのですが、日本の歴史上で、小佐野賢治さんという有名な方がいらっしゃって、その弟さんのお孫さんだそうです。

――この本を読まれるところから始まったわけですね。私はこの本を読んだときに、登場人物の思いがそのまま書かれているというか、語り手が入れ替わるという特徴があるなと思って、一瞬今誰の気持ちを描いているのか分からなくなるところがあって、読み進めてから「今、この人か」と思うという不思議な感覚もあったのですが、この本を読まれてどんな印象を持たれましたでしょうか。

松本監督●結構前のことなので、忘れ気味ではあるんですが、読みにくさは感じなかったですね。僕は映画化をするかどうかという前提で読み進めました。普通の日本文学は、どちらかというと貧しい人たちの方が主役になりやすいと思っていたのですが、小佐野さんの本は、ご自身が格式あるお家の方なので、普通の文学では感じないようなお金持ちの方たちが登場するというところに、新鮮さを感じました。逆に、お金持ちが登場するというところをうまく映画的に活かせないかなと思いました。というのは、今日本は、基本的には貧困化に向かっているとはいうものの、世界的に見たら、お金はある程度あって、劇中の台詞にもあるように「ホームレスになってもなかなか死なないよ」という、ある程度満たされてしまっている国だと思うんですね。その中で、満たされてしまっている人たちの孤独感であったり、乾きのようなものを『車軸』が提示するものにならないかなと思いました。

――そういうところにスポットを当てて、映画が撮れそうだなと思われたわけですね。

松本監督●そうですね。僕自身も、(登場人物の)真奈美だったり、潤だったり、聖也だったりにリンクする部分は見えていたので、映画化できるとは思いました。

現代社会で生きる若者の「リアル」を描く

――伺っていると、外面的には裕福だったり、豊かそうに見えるけれども、そこに闇とか、孤独を抱えている人たちに焦点を当てるというのは、意外に珍しいのかなと思いますね。

松本監督●そういう人たちの葛藤というのは見えづらいですし、ドラマになりにくい部分があると思うんですよ。せっかくなので、チャンスかなと思 って取り組ませていただきました。

って取り組ませていただきました。

――登場人物のお金持ち度合い自体は極端ですけれども、今の日本人は、逆に共感できる部分があったりとか、意外にリアルを描いているのかなというのは、感じました。

松本監督●もちろん劇中に出てくる金額は庶民感覚とは全く違う額が出てくるんですけれども、基本的には僕たちの世代、僕たちより若い世代もそうかも知れませんけれども、上(の世代)の方々が裕福というか、ある意味で経済的にも強い国を作っていただいて、今はそこから衰退気味になっているけれども、お金がないわけではなくて、裕福ではあるというところに、行き詰まり感というものを含めて、哀しみのようなものがあるのだと思います。今、日本で自分たちが生きている場所のことを描くのだったら、『車軸』が、その作品になればいいなと思いました。

――日本の現代社会の問題をすごくリアルに描いている作品だなというのが、映画を通して伝わってきて、その中に属性というか、自分の帰属意識がどこにあるかとか、そういうものについてのこだわりとか、アイデンティティなどで葛藤したり、悩んだりということが、今の若者には顕著なのかなと感じていて、そういうところを反映したいと思われましたか。

松本監督●そうですね。僕は自由な社会というものが何かはハッキリとはわかりませんけれども、今の社会は枠組みにはめることばかりに注力する社会ではないかと。人間は曖昧で多面的ですし、ある意味では法的にはどうかなと思われることも誰しも抱え込んでいると思うのですが、そんな人間を無理やり小綺麗にまとめていこうとする社会なのかなと、思っていまして。でもそんな風に枠組みの中にいないと安心できないというのも、ある意味人間の性としてあるのかなと思っています。

潤なんかは特にそうした部分が現れているかもしれませんけど、経済的なことも含めですが、自分の安心できる場所から脱出することができるのか、できないのかみたいなテーマがあるかと思います。撮ったときには思っていませんでしたが、最近見返して、潤が「オネエを話したい」というのも、ある意味でオネエの言葉を話すゲイであるというカテゴリーの枠の中に入ることで、安心感を得ていると思ったりしています。

真奈美は一方で、枠組みみたいなものを取り去ろうと真っ直ぐなんですよね。結果取り去ることができているのかどうかということは、お客さんに委ねたいところですが。一方で聖也はそんなことには疑問を抱くことなく、ホストという場所で生きているわけです。問題提起という大それたものではないですけれども、お客さんが様々に感じる部分があると嬉しいと思います。

――それで、結末があのようなかたちで、観る人にどう感じるかを問いかけているわけですね。小説の方がもっと「あ、ここで終わるんだ」みたいな感覚を持ったのですが、それに対してどう感じるかと問題提起されている作品なのかなと思います。

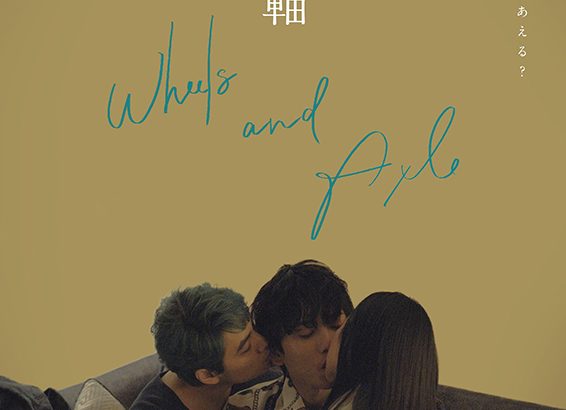

©「車軸」製作委員会 ©小佐野彈

主人公・真奈美の向かう道

松本監督●逆にご質問になってしまいますが、真奈美の行く末はどう感じましたか。あれは、どういうエンディングだと思われているか気になっているんです。いろいろな解釈があると思うんですけれども。

――そこと関連してくると思うんですけれども、真奈美の性的な体験というのが、一種の宗教体験と共通点があるのではないかと私は感じました。

©「車軸」製作委員会 ©小佐野彈

最初のシーンで、真奈美が失禁するところで、真奈美が快感、エクスタシーを感じるというシーンがあったんですけれども、終盤にも(幻想として)ありますよね。そこが出てくるということを考えた時に、何か満たされない思いを体験することによって埋めようとするところが、一種の宗教体験と共通して見えてくるのではないかというのが、私の中にあったんですよね。若者が今、SNSとか、ある一つのことに異常に執着したりとか、固執して依存的になったりするのも、何か宗教的なもので、自分が神になるということではないのかもしれないですけれども、それでいろいろなものから自己逃避するということがあるのではないかと感じてしまいました。

松本監督●真奈美にとっての『マダム・エドワルダ』との出会いもそうですし、失禁についてもそうだと思うのですけれども、社会的な枠組み、もしくはこの世的な枠組みといってもいいかもしれませんが、この世的な善悪みたいなものの範疇から外れたところに、より原初的というか、そういう出会いを真奈美は見ているのではないかと思っています。自分が社会的に規定されている存在から枠を外れ、本当に生身の己みたいなものになる、その己が獣的なのか、キリスト教的な神の子としての己なのかは分かりませんが。『マダム・エドワルダ』を観た時に彼女はエドワルダに憧れて、過去に失禁した時も、途中で出てくる失禁のシーンも、ある種の原初的であり超越的なものに対してアプローチしているみたいなことではないかと思いました。

若者の話についてですが、若者に限らず人間というのは、霊的な存在としての自己を意識することなしに、生きることは難しいのではないか、と僕は感じています。でも、社会においては、そういう目に見えない何かは無視され、時にはきもいと思われかねない。だから基本的には霊的な出会い(宗教体験であれ、性的体験であれ、他者との関係であれ)というものは極力卒ないものにして、決定的なものは排除していくというのが、傾向かも知れません。ですが、本当はそういうものが人間としては必要なのですよね。だからその皺寄せとして異常な執着や依存などが出てくるのかもしれません。

主人公たちの”さまよい”を惜しみなく表現

――結局、真奈美が先入観というものを全部越えたところに行ったんだなということが伝わってきました。私もカトリック信者としては、苦しい気持ちで映画を拝見していました。しかし、後から考えると、それが正しいか、正しくないかということではなく、何か鬱々とした、人の顔色を伺っ

©「車軸」製作委員会 ©小佐野彈

たり、こうしなければならないというところから飛び出していくことが否定されるということは、ちょっと違うのかなと感じました。

松本監督●真奈美の生命力があればこれからも大丈夫だとは思うんです。でもやはり、僕自身は彼らのテーマは“さまよい”かなと思っています。もちろんさまよった末に光を見出せればいいですが、監督としては、尊重しながらも心配してもいます。

――もがいて、苦しんでいるのをまざまざと見せてくれるような作品だったので、なんとも思わない、苦しくならないという人は少ないと思います。私自身は何故苦しくなったのかなと考えたら、自分が分からない無意識のところで、傷を抱えていて、真奈美たちの行動によって、自分が抱えていたもの、傷とかに刺激を受けているから苦しく感じるんだろうなと思いました。20代の等身大の方々がご覧になると、環境が違ってもすごくリアルに感じられるのはないかと感じました。すごくメッセージを伝えてくださっているんだなと思います。

松本監督●もしも僕という個人が彼らと出会ったら、「親と仲直りしなよ」とかそれなりのアドバイスをしてしまうかもしれませんが、彼らは精一杯生きているだけですから、彼らとどう関わればいいのか。また僕自身だって何かを言うような立場では全然なく、彼らと同じかもしれませんし、実際そういう部分もある。できる限り寄り添いたいと思いながら、撮っていました。

「街」を主役に置いた作品づくり

――(過酷な描写が多く、)結構心に来るのではないかと思うのですが、撮影中はいかがでしたか。

松本監督●撮影中にはありませんでした。心の痛みは一切なかったんですよ。

――完成した作品をご覧になってからはいかがでしたか。

松本監督●完成してからも心の痛みというわけではなかったですね。撮影中は演じてくださる役者たちをどう捉えるかということを思っていましたし、ゲリラ撮影をしていましたので、街をどう撮るか、そこに心を配っていました。東京のあらゆる街もそうですが、新宿歌舞伎町も、区画整理さ

©「車軸」製作委員会 ©小佐野彈

れて生命を失っているように感じられます。そういう街を撮りたいと思っていました。主役は街だと考えていたんです。

――オープニングでもそうだと思うのですが、小説の中では固有名詞が結構出てきますね。映画の中ではそれが表現できない部分もあると思うのですが、最初にタクシーの中から撮っているのが、リアルな東京の姿が描かれているような気がして、すごく引き込まれました。

松本監督●最後のものすごいロングショットも、(視点を)街に戻したかったんです。それはどうしてもやりたかったことでした。

――コロナ禍の撮影だったんですよね。プロジェクトが始まったのはいつですか。

松本監督●始まったのは、2020年4月で、緊急事態宣言が出されたタイミングから連絡をいただいて、5月くらいには第1稿を書き上げていました。撮影の時にはオミクロン株の流行中だったと思います。

――アフターコロナのリアルも描かれているのかなと思いました。登場人物がマスクを着けているところも、リアルさを追求されたのでしょうか。

松本監督●ゲリラ撮影しようとすると、周りがみんなマスクをしているので、こちらもマスクをしないと変ですよね。もちろん、「今」を撮りたいという気持ちはありました。コロナ禍ということでゲリラ撮影がうまくいったところもあると思います。主役の3人も含めて、歌舞伎町の人々と空気を撮りたかったです。

役者陣、表現へのこだわり —「心身一如」—

――役者さんのこともお聞きしたいのですが、主演のお三方は初めて拝見したのですが、すごくナチュラルな演技ですね。(キャラクターが)本当にいるんじゃないかと思ってしまうようなリアルさがあったのですが、どういうかたちで決められたのですか。

松本監督●潤を演じてくれた矢野(聖人)さんは、前にご一緒したことがあって、オファーしました。錫木(うり)さんと水石(亜飛夢)さんはオーディションで選ばせていただきました。

リハーサルの時間を長めに取ったんですね。リハーサルといっても、あるシーンを演じるというのではなくて、まずは本読みを結構やりました。

それも読む時は感情を抜いて、ただテキストを読む。あと、身体ワークといって、「役の身体になる」と僕は言っているのですが、役の身体に近づ いていくイメージワークを結構やりました。この作品の前に舞台をつくったんですけれど、そのときに強く感じたことがありまして――演技というと、感情を表さなければならないのですが、「心身一如」という東洋思想があります。「心と身体は表裏一体」という考え方ですが、その前の『桜色の風が咲く』まではその考えは持っていませんでした。だから、感情は顔に現れると思って、顔を撮りに行ってしまうのです。ですが舞台を経験して、心というのは身体のことだと感じました。身体というのは心だ、ということを思って、役作りの期間、リハーサルの期間を設けて、その役の持っている身体を探していくことができれば、完全に見つけることは難しいと思いますが、近づいていくことができれば、と。身体が仕上がってしまえば、あとはどこから撮っても大丈夫だと考えました。必ずしも顔を撮らなくても大丈夫ですし、そちらの方がより繊細な感情が表現できると気づきました。身体には、自分自身のトラウマや過去の色々なことが詰まっている気がして、今回は身体を素直にあるがままに撮りましょうと。

いていくイメージワークを結構やりました。この作品の前に舞台をつくったんですけれど、そのときに強く感じたことがありまして――演技というと、感情を表さなければならないのですが、「心身一如」という東洋思想があります。「心と身体は表裏一体」という考え方ですが、その前の『桜色の風が咲く』まではその考えは持っていませんでした。だから、感情は顔に現れると思って、顔を撮りに行ってしまうのです。ですが舞台を経験して、心というのは身体のことだと感じました。身体というのは心だ、ということを思って、役作りの期間、リハーサルの期間を設けて、その役の持っている身体を探していくことができれば、完全に見つけることは難しいと思いますが、近づいていくことができれば、と。身体が仕上がってしまえば、あとはどこから撮っても大丈夫だと考えました。必ずしも顔を撮らなくても大丈夫ですし、そちらの方がより繊細な感情が表現できると気づきました。身体には、自分自身のトラウマや過去の色々なことが詰まっている気がして、今回は身体を素直にあるがままに撮りましょうと。

――これまでの作品より、俯瞰の視点が増えていますか。真奈美が歩いているシーンも後ろ姿とか、潤が立っているシーンも結構引きで撮っていることが多かったように感じました。

松本監督●引きで撮ろうという感じではないんですが、先ほどいったような考え方で、引きで十分伝わると判断しました。

――顔だけでなく、全身での演技が求められるということでしょうか。

松本監督●頭のてっぺんから爪の先までコントロールするのは、かなり困難ですし、仮にすべてをコントロールできたとしても、映画において面白いかどうかはわかりません。僕が狙ったのはどちらかというとより無意識な部分も含めてです。役と出会っていく中で、役者は自分の身体を使います。ですから、役の身体を知っていくとはいっても、自分の身体から遠くにはいけないわけです。全身をコントロールした演技というよりは、その役者の持っているものを、役の身体を通して引き出し、無防備にならざるを得ない生々しいところを含めて、撮らせていただくという感覚なのではないかと思います。

――なるほど。そして、松本監督の作品にはリリーフランキーさんが度々出演されていると思うのですが、いつも中盤とかで、癖のある、パンチの

効いた役をなさっていますが、リリーフランキーさんとは何かご縁があってのことなんですか。

松本監督●『パーフェクトレボリューション』という作品で、初めてご一緒させていただいて、リリーさんとは何回も飲ませていただいたのですが、その作品が終わった後に「松本監督の次の作品、絶対俺を呼んでくださいね」とおっしゃってくださいました。すごくありがたくて、『桜色の風が咲く』もお声かけさせていただいて、今回の『車軸』でも、ここはリリーさんに締めていただかないと、ということで出演をお願いさせていただきました。リリーさんは現場にいい風を吹かせてくださいますし、現場では(主要キャストの)3人だけで撮っていると、硬くなってしまう部分もあるので、それを柔らかくしてくださいます。あの方はそういう方です。新しい角度で光を当ててくださるような方です。

――先ほど、オーディションでお二人が選ばれたとおっしゃいましたが、何かピンとくるものがあったのでしょうか。

松本監督●そうですね。ピンときましたね。オーディションでは「エンプイティ・チェア」というのをやるんですね。ゲシュタルト心理療法で使われているもので、演技では使われていません。僕はそれが使えると思っていまして、2つの椅子を向かいあわせで並べ、片方に自分が座って、片方に今から自分が演じる役の人間をイメージ上で座らせて、その人に話しかけます。いろいろ話しかけた後に、今度は反対側の椅子に座ります。座った瞬間にその役の人間の身体になり、気づきが与えられます。それで本人に対して言い返します.そしてまた本人の椅子に戻って話しかけるということを繰り返します。

今回オーディションで行ったのは役の椅子に座ってというのはなくて、これから一緒に旅をする役・その人間と親友になるわけですから、自分の椅子に座って、目の前に座っている役の人間に向かって、自分の大切なことを話してくださいということをしました。それをやると人物との距離感みたいなものがわかりますし、心が開ける方なのかどうかわかります。芝居にとって一番大切なことは、心を開くことではないかと僕は思います。心をどのくらい開けるかをみせていただいて、錫木さん、水石さんも心を開いてやってくださる方だなと思いました。

――役者さんが心を開いてくださったように、監督自身も心を開いたということでしょうか。

松本監督●僕自身もそうありたいと思っています。役者さんやスタッフに対してもそうですし、歌舞伎町に対しても心を開かないと、と思っていました。

また、日常生活においても、この現実の世界の中で、心を開いていかないとダメだなと思っています。でも難しさもありますから、潤みたいな気持ちもわかります。心を開きたいという思いと、難しいと思うところがあり、そうしてもがきながら、映画づくりもそうですし、人生の営みがあるのかなと思います。

――それが自然な真奈美像、潤像、聖也像に繋がっているということでしょうね。かなり熱演というか、役に入っていると感じました。かなり引き込まれる部分がありました。

松本監督●そうですね。役と役者が繋がっていれば、こちらはただカメラを回していれば、いいという感じになります。

――ドキュメントに近いように感じました。

松本監督●そうですね。ドキュメントになった方が、僕はいいと思っています。作為的になる必要はないという感じですね。

主人公たちの内面と深く向き合って

――原作者の方のインタビューを拝見したのですが、主人公・真奈美のモデルの方がいらっしゃるようですね。潤には、自分を投影していると書かれていました。ご自分が抱えている問題を含めて反映しているのでしょうね。

松本監督●そうだと思いますね。ただ本当にいろいろな切り口があるので、どういう切り口で、どこに小佐野さんが最も注力したかということは、ま

©「車軸」製作委員会 ©小佐野彈

だ正直分からない部分もあります。セクシャル・マイノリティについての思いは、僕以上に強いと思います。ただ僕なりに誠実に原作に向き合って、潤という人に向き合って撮らせていただくということです。

――(マイノリティの)当事者の方もご覧になるのではないかと思いますが。

松本監督●そういう試写もやりました。一人一人のご意見を伺うということはなかったですが、皆さん食い入るように見てくださいました。

――私たちの凝り固まった考え方を越えたところの思いを抱えていらっしゃるのではないかと思います。

松本監督●そうでしょうね。僕には、分かったつもりになることはできますが、たぶん分かり切れないでしょう。普段どんなふうに過ごして、どんな経験をしてきたのか、分かろうとしても、限りなく分かろうとすることはできますが、どこかに溝ができてしまうと思います。そこを越えて撮ろうとすると、僕には無理があるので、ある意味で自分の置かれている立場に真摯に向き合うしかなかったかなと思います。

劇中劇を『マダム・エドワルダ』に変更した理由

――かなり原作に忠実に作られていたと思うのですが、逆にアレンジした部分もあると思います。

松本監督●大きくは2つあります。1つは街に対するこだわりです。社会に対して(の視点)というのは、小佐野さんの原作はあまり強くないのではないか、という気がします。

もう一つはジョルジュ・バタイユの『マダム・エドワルダ』です。原作ではワーグナーの『タンホイザー』のオペラなのですが、そこは予算のこと

©「車軸」製作委員会 ©小佐野彈

もあり、またオペラの演出はやったこともないので、僕はできないと思いました。原作ではあっさり描かれているのですが、主人公たちがまともに影響を受ける重要な要素なので、映画にするとしたら『タンホイザー』をがっつりやらないと、ダメだと思っていました。ずっと解決策を考えていたのですが、ある時に『タンホイザー』を、僕が前から好きだったバタイユの『マダム・エドワルダ』替えればいいと気がつきました。当時、コロナ禍で朗読劇が流行っていたので、朗読劇に変えるようお願いさせていただきました。

――劇中劇のこだわりというのがすごく伝わってくるような、リアルな描き方で芸術的だと感じました。観ている人にとっては、真奈美がどのように影響を受けたのか、伝わってきやすかったのかなと思います。

松本監督●キリスト教的には間違いだといわれると思いますが、ジョルジュ・バタイユという人に、僕はキリスト愛を感じます。教義に神がいるのではない、と彼は主張していると思います。本質に向かうための、本当に神と向かい合いたいという熱烈な何かを僕は感じ取っています。暴力的なことや反倫理的なことを書いたりしているのですが、キリストと出会いたいという思いがあり、当時のヨーロッパの欺瞞的な教義主義に嫌気がさしていたのではないかと想像しています。

(作中に出てくる)『天路歴程』に関しても、主人公は基督者(キリスト者)いう名前なのですが、あるところから出て、別のところに行かなければいけないんだというのですが、そうすると、いろいろな人が「やめておいた方がいい」「それは間違っている」といろいろなことを言ってくるんですね。進むと実際にいろいろな困難にぶち当たったりするのですが、結局最終的に彼はたどり着きます。その歩みは、「よい子」的なものではないわけですが、彼こそ本物のキリスト者であるという内容です。

バタイユという人も、いろいろな解釈はされていますけれども、僕の目ではキリスト者だと持っています。

「本物」を追求していく真奈美

――終盤で真奈美が実家に帰って、幻想で見たことと違うことが起こるのですが、現実に起こったこととして、お父さんが迎え入れてくれたところで、感動したのですが、聖書の「放蕩息子」のたとえ話を思い起こしました。あのシーンでは、家族の愛を感じます。

松本監督●そうですね。でも真奈美はその父の愛を拒絶するんですよね。真奈美の気持ちになったら、あそこに留まっているわけには行かなかったのだと思います。『マダム・エドワルダ』に憧れて、本物になりたいという自分があの場にいて、もう一度かつてのように偽物だと思いつつ親の元にいるというのは、地獄だと思ったのでしょうね。だから彼女は、別の道を選んだのだと思います。これからの真奈美の人生の中で、家族との和解があるかどうかはわからないし、彼女の幸せがどこにあるのか、分かりませんね。一個人として僕自身は、仲良くすればいいのにと思っていますが、それは真奈美にとっては耐えられないことだったのでしょうね。

――「本物になる」というフレーズがこの映画の随所に出てきますが、監督にとって、本物になるというのはどういうことでしょうか。

松本監督●それは難しい質問ですね。やはり本物と思うものを追うということになるのでしょうか。真奈美にとっては、『マダム・エドワルダ』を観た時に本物になるということを感じたのだと思いますし。僕にとってはイエス・キリストはそうですし、霊名である(マキシミリアノ・マリア・)コルベ神父もそうです。でも、本物になるということは裏返して、偽物や欺瞞に満ちたものを嫌うということではないでしょうか。劇中の真奈美も、それらを振り払うというようなプロセスを歩んだのかなとも思います。なるべく僕もそのように生きたいと思います。

©「車軸」製作委員会 ©小佐野彈

――映画のプレスシートの中で、「この映画は、これまでに自分にまとわりついた商業映画における常識的な振る舞いを捨て去ることから始まりました」とおっしゃっていますが、それはどういうことでしょうか。

松本監督●僕が今まで触れてきた少ない商業映画のイメージに過ぎませんが、今回助監督=演出部といわれる方々を入れませんでした。段取り的になり得る余地を可能な限りカットしたかったんですね。また自然光を中心にして大がかりな照明はいらないということで、劇中劇を除いて、照明部も入れませんでした。また各部の人数もあわせて、ものすごく減らしました。商業映画としてつくっていくと、所帯が大きくなります。そうするとゲリラ撮影もできなくなります。通常「この映画をつくるのだったらこういうことだよね」というのをゼロにして、「このシーンを撮るには何が必要か」というところから考えました。ですので、普通の商業映画のアプローチはしていません。エンドロールもその一つかもしれません。昔の日本映画はエンドロールがなく、オープニングのみでした。あれにしようと思ったのです。

おわりに

――松本監督の今後の作品の展望について教えてください。

松本監督●次の作品は、この作品とは毛色の違う、人間の命と尊厳を取り扱った作品になると思います。ただ、『車軸』のような今の日本について、 噓なく正直に見つめる作品は、今後も撮らないといけないなという気持ちはあります。世界情勢がどんどん変わっている中、これから日本がどのようになっていくか、わかりません。「今・ここ」にしかない、別の説話で置き換えられないある種の危機的なものを孕んでいるのではないかと思っているので、それに関しては繰り返し撮り続けなければならないと思っています。

噓なく正直に見つめる作品は、今後も撮らないといけないなという気持ちはあります。世界情勢がどんどん変わっている中、これから日本がどのようになっていくか、わかりません。「今・ここ」にしかない、別の説話で置き換えられないある種の危機的なものを孕んでいるのではないかと思っているので、それに関しては繰り返し撮り続けなければならないと思っています。

――監督は、カトリックの信仰を持ちながら、いろいろな方がいらっしゃる世界で、ご自分の作品を通して表現していくというのは、挑戦の連続ではないかと思うのですが……。

松本監督●作品作りにおいてキリスト教的な話はほとんどしませんが、そっと忍ばせるという感じですかね。ただ、キリスト教的な価値観であろうが、何であろうが、本物だったら誰の心にも響くはずです。キリスト教的には真当な概念だと思っても、キリスト教を知らない人に響かないのならば、それは違うな、と。その場合は逆に言うと、キリストが何を言っているのかもっと勉強が必要でしょう。同じ人間ですから、信仰や宗教が異なっても、伝えられるはずだと思ってやっています。

――本日はどうもありがとうございました。

エピローグ

松本准平監督へのスペシャル・インタビューをお届けしました。インタビューを通して、監督の作品に対する真摯な向き合い、そして信念に改めて触れることができました。特に、眠らない街―新宿・歌舞伎町を舞台に「街」を主役とした描き方は、主人公たちの背景と葛藤をより一層際立たせ、現代社会に生きる若者のリアルを忠実に反映していると思います。また、主人公・真奈美が追求している「本物」についての共感や監督の解釈も、作品へのこだわり、とりわけ劇中劇の表現からも、感じ取ることができるのではないでしょうか。ぜひ劇場でご覧ください。

出演:矢野聖人、錫木うり、水石亜飛夢、ほのかりん、木ノ本嶺浩、五頭岳夫、佐藤峻輔、吉沢明歩、石原理衣、TIDA、加藤亮佑、 リリー・フランキー、筒井真理子、奥田瑛二

スタッフ

監督・脚本:松本准平/プロデューサー:鷲頭政充/撮影監督:長野泰隆(J.S.C.)/ 音楽 小野川浩幸

原作 小佐野彈『車軸』(集英社文庫刊)

VFX:Roy Costantin/舞台照明:三浦大輔/舞台台本:ジョルジュ・バタイユ 中条省平 訳「マダム・エドワルダ/目玉の話」(光文社古典新訳文庫)/企画 郷遼太郎、ニエポカラノフ/制作:ギアズ/配給:CHIPANGU、エレファントハウス/特別協賛:AIR GROUP/製作:ニエポカラノフ、ギアズ、クオラス、集英社

「車軸」/2023/日本/日本語/1:1.33 一部1:1.85/120min/5.1ch

©「車軸」製作委員会 ©小佐野彈