齋藤克弘

前回まではミサ曲について書いてきましたが、今回からは、典礼音楽での大きな転換点となった(とわたくしが思っている)出来事について書いていこうと思います。今回の第1回目は、以前、楽譜の話のところでも触れたことですが、楽譜における大きな出来事を取り上げてみたいと思います。

現代わたしたちは、小学校の音楽の教科書から、楽譜というものに親しんでいます。と言ってもこれはおそらく紙を自由に使える先進国での話ですが。わたくしが「典礼音楽入門」の授業を担当している、日本カトリック神学院には、日本以外の国から司祭を目指して学んでいる神学生諸君がおりますが、特に、東南アジア出身の神学生諸君の中には楽譜を見たのは日本に来て初めてという人もいます。歴史的なことに触れるときに気を付けなければならないことの一つ、しかも最も大切なことは、現代の視点から見てはいけない、と言うことです。

わたくしたちは「今生きている状況の出来事」がかなり長い間続いていると思っていますが、長い人類の歴史から見るとほんの少し前に始められたことがほとんどです。例えば、日本全国の家庭で電気が使われるようになったのはおそらく戦前でしょう。日本人が米を主食にできるようになったのも昭和30年代からです。明治時代に徴兵制度ができたとき、なかなか進まなかった徴兵制度が進んだのも「軍隊に行けば家では食べられない米が食べられるから」という理由からでした。

これは教会の中でも同じで、例えば、現代の教会ではオルガンは、パイプオルガンであれデジタルオルガンであれ、スイッチ一つで弾くことができるようになりますが、電気が普及する前にはパイプオルガンはふいごを押す人がいなければいけませんでした(この点についてはいずれ詳しく書こうと思います)。

さて、こういうことを踏まえて、今回のシリーズでは、典礼音楽の転換点を当時の視点において、見ていこうと思います。

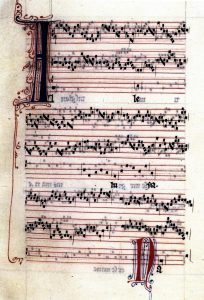

わたくしたちが知っている楽譜は、もちろん一つの段に五つの線が書かれているいわゆる五線譜ですが、最初から楽譜は五つの線があったわけではありません。グレゴリオ聖歌のシリーズでも扱いましたが、最初は歌詞だけが書かれており、その後、練習の時の指揮者の手の動きをかいた「ネウマ譜」が登場します。これが大体紀元900年頃です。その約100年後、楽譜にとって画期的な発明がなされます。

それが

線

の発明でした。今まで歌詞は書き留められていましたが、音の高さはすべて覚えていなければなりませんでした。わたくしたちは楽譜があるからこそ、その曲のどこがどの音であるのかを一目で知ることができます。しかし、それが書かれていないというのは実は大きな弱点なのです。当時の聖歌は旋律だけで歌われていましたが、現在のように「長調・短調」という括りではなく、主音がどの音で終わるかで音階が決まる「旋法」音楽だったのです。レの音で終わるもの、ミで終わるもの、ファが最後の音になるもの、そしてソを終わりの音とするもの。この四種類があり、それぞれ、主音から主音までの音階のものと、主音を中心として上下に音が動くものの2種類の計8種類の音階がありました。

ですから、もし、レの音階で歌うものをミで歌い始めると、それはとんでもない曲になってしまうことになります。同じ修道院や司教座聖堂でしたら、すぐに間違いを指摘してくれる人がいたでしょうが、ほかの修道院などで、初めてその曲を歌う場合には全く違う曲になり、それがそのまま伝わってしまうことになります。因みにこの時代に聖歌を歌えた人たちはほとんどが修道院や司教座聖堂の修道者や教役者だけでした。その理由にもまた触れます。

それが一本の線を引くことによって、その線で表される音がはっきりと示されるようになったのです。まさに「無からの創造」と言ってもいいかもしれません。そして、線が4本から5本へと増えるのにはそれほど時間がかかりませんでした。

12世紀後半、パリのノートルダム聖堂(聖母大聖堂)で活躍したレオニヌスという教役者の作曲家が記したとされる『オルガヌム大全』には五線譜が用いられており、線が引かれてから約100年後には現代と同じ五線譜が使われていたことがわかっています(とは言え音符はまだ現代のものとは違っていました)。

音の高さを表すのにたった一本の線を引く、という発明。現代のわたくしたちの視点から見れば、至極当然であり、あまりにも当たり前すぎて、気にも留めないかもしれませんが、先ほども書いたように、まさに線がないところからの「無からの創造」と言っても過言ではないと思います。そしてもう一つ、その線を最初に誰が引いたかがまったく分からない、記録に残っていないというところです。現代人なら、確実に「わたしが最初に引いたんだ」とか「いや俺が最初に考えたんだ」と言いそうですが、当時の修道士はそういうことは全く考えていなかったのでしょうか。そこには実は修道院のものの考え方があるのだということも、いずれの機会にお話ししたいと思います。

一本の線を引くこと。これがなければ現代の音楽もなかったでしょう。でも、それは必然だったのか偶然だったのか。まさに「神のみぞ知る」ところです。

(典礼音楽研究家)