森裕行(縄文小説家)

8月は戦後80年の節目であり、酷暑で外に出にくいということもあって、戦争に関するテレビ番組をたくさん視聴した。原爆や大空襲さらに戦後の飢えといろいろ考えた。そして、近くの図書館で偶然手に取った古井由吉氏の小説は、大きな発見だった。母が語っていた東京山手大空襲の記憶に、古井氏自身の子供時代の三度の空襲体験が重なり、深く心を打たれた。

古井氏の五感の描写は匠で、防空壕の中でリックサックに詰めたスルメから立ち上る臭いなど、リアルに感じてしまう。6歳前後は意志力・自立性・罪悪感が頭をもたげる、魂の自覚の年ごろとも言えようか、そんな子供時代に究極の錯乱・哀しみの戦争に出会う。

1958年。アラスカのシトカという町に子供の私は居た。今とは違い、ブッシュパイロットの操る水上飛行機でシトカ島にやって来た。その頃の写真を見ると身構えているようである。熊が出没することもあるが異文化に身構えていたと思う。シトカはもともと先住民の地であったが、1804年にロシアとのシトカ戦争でロシアがクリンギット族に勝利をおさめ、さらに1867年にロシアはアメリカにアラスカを売却する。その後、アメリカの統治下で先住民の同化政策が推進される。1958年頃のアメリカは、公民権運動の前であり社会は複雑な様相を呈していたのだろう。私自身は露骨な差別を受けたわけではないが、先住民の子どもと取っ組み合いになったり、ヨーロッパ系の子どもたちとぶつかったり、いろいろだった。もちろん心温まる時もあり、シトカは私の第2のふるさとかもしれない。

ところで、縄文時代の社会はどんな社会だったのだろう。平等な社会と言われたりするが本当だろうか。例えば縄文時代にも今と同じような大災害があるが、社会は平等が許容できるのか。あるいは、生業は単純に分かち合ったのだろうか。その解明の一歩として現生狩猟採集民の研究が参考になる。特に日本海流・黒潮の流れを共有する、アラスカ等の狩猟採集文化やアイヌ文化などである。

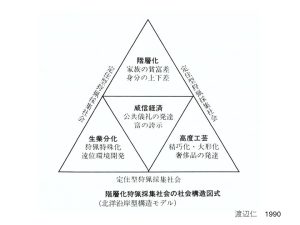

渡辺仁氏の「縄文式階層化社会」(六興出版 1990)という名著がある。縄文時代は現生狩猟採取民の一部と同じ階層化社会ではないかという論である。渡辺仁氏は同じ部族でも生業が大型獣(熊など)や大型海獣(カジキ・マグロなど)を狩猟対象とする特殊技能のグループと、誰でもできる小動物相手の狩猟グループに分かれて階層ができると述べている。その成立には誰でもできる狩猟や漁撈が鍵だ。つまり自然が豊かで食料獲得が十分にできれば、食料獲得以外も目的とする特殊技能を持つ大物相手の階層が生まれる。1958年のシトカでは、父が釣り好きで近くの港で釣りをしたが、糸を下すと魚が即座に食いつく。東京では釣り堀でも叶わなかったのに。春、沖にクジラが回遊する頃、ボートで向かう岸寄りの筏での釣りで、巨大なカレイのようなオヒョウが引っかかった。父と二人で格闘しオヒョウが海面に顔を出した瞬間、針がとれてしまったが準備していれば捕れたかもしれなかった。

日本の貝塚から出土する動物の遺物からも豊な自然を感じさせるので、階層があり大判ぶるまえするポトラッチや熊送りに似た儀礼が縄文時代にもあったのではないかと思う。さらに芸術的な土器・土偶や貴重な装飾品の流通も間接的に階層化社会を暗示させる。

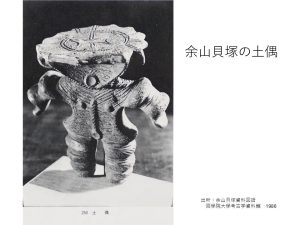

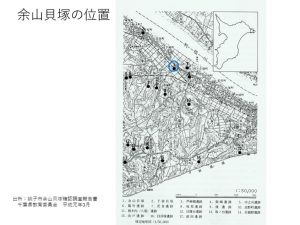

そんなことを考えているうちに、銚子市の余山貝塚に行きたくなってきた。日本海流が銚子沖を流れ、それがアラスカにも流れていることで、アラスカでかつて見た潮を噴き上げるクジラが通ったかもしれない銚子沖。余山貝塚は明治38年ごろから坪井正五郎氏や江見水蔭といった、多くの有名人によって発掘・調査された大森貝塚と並ぶ大遺跡である。また、田端遺跡や子抱き土偶を通じて親しく文献に触れさせて頂いた浅川利一氏は、銚子市の生まれ育ちで余山貝塚に想い入れがつよく、戦後の余山発掘にも携わると共に、縄文小説『悠久の3000年前をいまに 縄文酋長オポピー』(1996)も上梓されている。

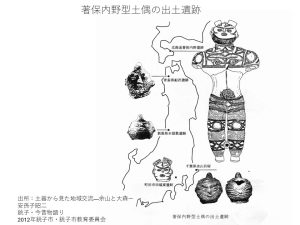

田端遺跡では700㎞離れた北海道の著保内野遺跡の国宝土偶と似た土偶の頭部(マッキー)が出土しているが、安孫子昭二氏によると余山遺跡にも朱塗りの有髭土偶の頭部が出土している。特色ある拠点ばかり出土しているので、恐らく同一の場所で作られた土偶が独特の影響力のある聖地に勧進されたのだろう。それから前回お話した24節季を表すとされる土偶や石棒も出土している。

余山貝塚まで車で4時間近くかかったが、成田線の踏切をわたり貝塚碑を見つけた時の感動は忘れられない。

余山貝塚は長年の調査によって、その性格がかなり明らかになっている。内陸の集落から調達した大量の鹿角をモリ・ヤス・釣針などの漁労具に加工して海の民に供給し、代って、海浜で採取したベンケイガイを装身具の貝輪に加工して、山の民への返礼品にしたようだ。また特別な土偶の存在も気になる。こうした活動から余山貝塚は、特別な交易拠点であったことは確かなようだ。

余山貝塚は長年の調査によって、その性格がかなり明らかになっている。内陸の集落から調達した大量の鹿角をモリ・ヤス・釣針などの漁労具に加工して海の民に供給し、代って、海浜で採取したベンケイガイを装身具の貝輪に加工して、山の民への返礼品にしたようだ。また特別な土偶の存在も気になる。こうした活動から余山貝塚は、特別な交易拠点であったことは確かなようだ。

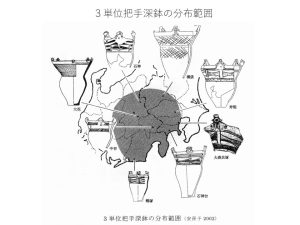

また、安孫子昭二氏によれば余山遺跡の縄文後晩期(約4000年前〜3000年前)に東関東文化圏の中心的な遺跡として、西関東の大森貝塚や東北地方など遠方との交易も行っていたようだ。ちなみに、縄文後期中葉にあたる加曾利B式土器(約3500年前)は、同じ加曾利B式に分類される土器であっても、西関東の拠点である大森貝塚では、口縁部に三つの把手を持つ特徴的な土器が加曾利B2,B3期も作られ続けていた。一方この時期になると東関東や東北方面は別のタイプを選んでいる。これは縄文中期以来の伝統を受け継ぎつつ、余山貝塚を含む東関東文化圏との均衡を保っていたことも示している。この三単位把手(上から見ると正三角形)は中期の勝坂文化の領域になっている。

余山貝塚は住居址も見つかっており集落であったが、浅川氏の小説のようにムラとムラの戦いもあったかもしれない。階層化社会のクリンギット族は戦争もしたようで。ハイダ族などと戦い、権益や奴隷を獲得したようだ。ただ、縄文時代には兵器がなく、極端な戦争を回避する文化だったのではと思う。縄文の人間観は、大地そのものを生命体とする魂の思想に根ざし、敵に対しても温情をもつような感性を持っていたのではないか。

それはシトカでのいくつかの思い出と重なる。初めて小学校に行った時の女教師の記憶。英語が全く話せない私への配慮だったのか、一般の小学校とは違う小さな分校のような教室に連れていかれた。先住民の同化政策に関係していた教室の可能性もある。英語を話せないので固くなっている私のこころを開いてクラスにうまく溶け込ませてくれた先生の温かさは、日本でも味わえないものであった。また、雪道で危うく危険な側溝に落ちそうになった私を手で引っ張って助けてくれた隣の女の子。さらに、近くの先住民の子供とのちょっとしたいざこざと仕返し。ただ、過度なものではなく警告的なものであったようだ。調べてみるとクリンギット族は母系社会であり、人と人の関係性を意識しバランス感覚があったようだ。勝坂文化圏が何千年も根を張ってきたように。太古からの大地的なもの――地母神信仰というのだろうか。それは極端な現代の惨めな戦争まで走らないように、バランスを与えてくれるのかもしれない。余山貝塚を訪れたその日、犬吠埼で名物の岩牡蠣を初めて頂いた。「余山来て 岩牡蠣喰らい 夏終わる」