町田雅昭

私は5歳位の時に進駐軍下士官運転のフォード車で叔母と一緒に油壺にドライブに連れて行ってもらったことがある。高校3年の時に電車の中でアメリカ人に初めてカタコトで話しかけ、通じた経験で英語に自信を持った。しかし、「アメリカ」を感じるようになったのは上智大学へ入学し、校内のSJハウスに住む大勢のアメリカ人神父達の姿であり授業だった。欧米文化理解のためと友人達と公教要理を聴き、流れで3年春休みに何も分からずに洗礼を受けたのが運の尽き。

社会人になると英語は不要になり、当時急速に機械化が進んだ事務計算のプログラミングや徹夜の電算処理に明け暮れた。そんな時に日米3社による合弁会社構想が持ち上がり、そのタスクフォースメンバーに加えられ、1970年3社合弁会社が設立されると、即出向となった。正式な通訳が採用されるまでの間はアメリカから出向の副社長と総務部門日本人部課長との間の通訳を兼務した。日米間のビジネス感覚・慣行・契約について少なからず学ぶことができたし、何しろ会社設立の過程で更地からの工場建設のほか、設計・技術・製造・検査等の現場の知識や知遇も得たことが後々大いに役立ったし楽しかった。

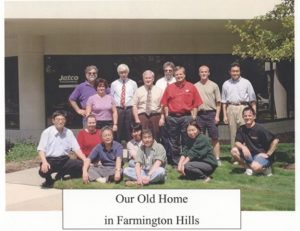

3年3ヶ月後に親会社へ復帰後は部門内を異動し、海外対応では部品輸入、貿易子会社出向、海外生産拠点支援、部品輸入とりまとめ等に携わった。この間アメリカ通商法301条対応、半導体摩擦対応、アメリカサプライヤー訴訟対応等に従事、2度目のユニット製造会社出向では海外部品調達、転籍、そしてデトロイト駐在(8年半 1997.3〜2005.10)となった。やはり駐在は出張とは全く違う。相手の土俵の中でのビジネス、日常生活、レジャーや教会、仕事仲間や遊び仲間等々。大いに勉強させてもらい、会社の成長の一端を担った(と自負)。また自由に遊んだ。

駐在員事務所を現地法人化するので、不動産会社・人材紹介会社・法律事務所・会計事務所等に会って相談するが、とてもビジネスライクでスムーズ。一番驚いたのは会社設立の簡単さ、特に定款、ほぼ標準文面ができており、若干の項目を追加記載するだけで完成する。会社登記もFAXで送られてきたものにサインしてFAXで送り返したら、法律会社から登記完了と連絡があり、それで終わり。角印(社判)も丸印もいらない。サインの登録はした記憶があるが、一度だけだったと思う。

駐在員事務所を現地法人化するので、不動産会社・人材紹介会社・法律事務所・会計事務所等に会って相談するが、とてもビジネスライクでスムーズ。一番驚いたのは会社設立の簡単さ、特に定款、ほぼ標準文面ができており、若干の項目を追加記載するだけで完成する。会社登記もFAXで送られてきたものにサインしてFAXで送り返したら、法律会社から登記完了と連絡があり、それで終わり。角印(社判)も丸印もいらない。サインの登録はした記憶があるが、一度だけだったと思う。

現地人採用では日本では履歴書にいろいろ必須項目を書き込むが、アメリカでは基本的に聞けるのは最終学歴・職歴や資格のみで性別や住所すら聞けないし、もちろん人種・宗教は聞けない。通勤可能か募集内容の業務の経験や能力の有無は聞ける。管理職以上なら本人からreferrals(照会先)の氏名と電話番号をもらって、電話を掛けて本人の人柄や仕事振りを確かめられる。事務系・技術系は年俸での交渉だが、現場は月給制でなく時給制で支払いは毎週か隔週。アメリカ系中小企業では健康保険がない会社が多かったので、健康保険が強力な採用の武器。またアメリカではジョブホッピング(転職)が多いと聞いていたが、実際は転職希望は一部であり、賃金と健康保険の条件の良いBIG3では時にレイオフはあっても親子3代勤務という長期安定雇用が好まれていた。日本とそれほど大きな意識の差は感じなかった。

違いはJob Description(業務内容)の明示と給与とのリンク意識の差。一般事務社員はここから先は上司の仕事、そのために高い給与をもらっているのでしょという認識で、業務改善の認識が薄かった。米国サプライヤーの営業トークのうまさと政治と絡めたゴリ押しも経験したが、当時の彼らの現場管理はとても十分とは言えなかった。現地採用したアメリカ人営業部長いわく、自分は「嘘は言わないが、事実をうまくストレッチ(拡大)して話す。」

BIG3との付き合いでは日本と同様、各社ごとの社風の違いは明確だったし、特にC社はとてもフレンドリーだった。B社では建前と本音の差(特に労組との関係)が明確に伺えた。A社は実直で技術力が高かった。なお、日本からアメリカに進出した協力企業は当初合弁形態が多かったが、規模の拡大に対してアメリカ側企業と経営方針が合わずにその後合弁解消、日本資本100%となった企業が多かった。その後G社長による協力会の解散、資本関係解消があり、欧米大手部品メーカーや投資ファンドによる日本部品メーカーの買収が続いた。

赴任の1997年では経済も上向いており、デトロイトもジャパンバッシング後で、比較的穏やかで、黒人の車は昔はオンボロ車、今は小綺麗で一部はキャデラックやBMWに乗っている。オンボロ車は親のお古の高校生に多い。昔はデトロイト市内中心部は怖くて行けないと言っていたが、黒人の顔つきも以前の鋭い眼光ではなく、穏やかな顔つきで、結構美術館、観劇、野球見物、グリークタウンでの食事等には行った。

赴任の1997年では経済も上向いており、デトロイトもジャパンバッシング後で、比較的穏やかで、黒人の車は昔はオンボロ車、今は小綺麗で一部はキャデラックやBMWに乗っている。オンボロ車は親のお古の高校生に多い。昔はデトロイト市内中心部は怖くて行けないと言っていたが、黒人の顔つきも以前の鋭い眼光ではなく、穏やかな顔つきで、結構美術館、観劇、野球見物、グリークタウンでの食事等には行った。

我々の住んでいる郊外ではゲート付コミュニティ(サブデヴィション)が多く、特にJJコミュニティと呼ばれたジューイッシュとジャパニーズが多く住んでいる地区の学力・偏差値は高いし、環境や治安はいい。一軒家を借りる人も多いが、私は迷わずアパートにした。アパートを探していた時に「ここにはどんな人が住んでいますか?」と聞いたら、管理人から「それには答えられないが、これだけの家賃を払える人達が住んでいるガード(門番)・ゲート付アパートですよ。」と言われた。確かに室内プールやジム、屋外テニスコートも付いているし、敷地内に池があり、各国旗が旗めいて、カナディアンギース(鴨)が歩き、ベランダにリスが来る。初夏には蛍が飛び回る。近くの州立公園まで行けば自然満載で白鳥が泳ぎ鹿が出てくる。

息子達からは同伴を拒否され、家内をなんとか説き伏せて同伴した。同じアパートに幸運にも日本で知り合った方が住んでいらしたので、その方の奥さんを紹介してもらい、駐在員の奥さん同士のグループに入れて貰って一安心。一部の方々とは今もお付き合いしている。また家内はESL(外国人のための無料の英語教室)に通って友達を作った。アメリカでは車は必需品。私は社用車に乗れるが、家内用の車をリースした。でないと買い物にも行けない。駐在中に近場に日本食材店やうどん屋、寿司屋、菓子パン屋等が出来てきて、日常生活には全く困らなかった。彼らのお客は日本人だけでなく、結構アメリカ人も来ている。一つ日本と大違いなのは大型ショッピングセンターやモールの中で家内と別々にショッピングをする時に待ち合わせ時間に待ち合わせ場所で再会するまでの不安な心持ち。実際に発砲事件や殺人事件があった店もあるし、可能性を否定できないのが怖い。

日曜日の午前中にスーパーでビールを買おうとしたら、レジで取り上げられた。日曜日の午前中はアルコール販売禁止とのこと。大昔の禁酒法を思い出した。エドセル・フォード邸(orフィッシャー邸)?を見学した時、湖畔の大邸宅に屋内のボート乗り場があり、カナダ側に行って酒類を調達したとのこと。今もテネシー州にはドライカウンティ(アルコール禁止の郡)があり、そこにあるバーボンの製造所には見学・購入はOKだが試飲はできない。

日曜日の午前中にスーパーでビールを買おうとしたら、レジで取り上げられた。日曜日の午前中はアルコール販売禁止とのこと。大昔の禁酒法を思い出した。エドセル・フォード邸(orフィッシャー邸)?を見学した時、湖畔の大邸宅に屋内のボート乗り場があり、カナダ側に行って酒類を調達したとのこと。今もテネシー州にはドライカウンティ(アルコール禁止の郡)があり、そこにあるバーボンの製造所には見学・購入はOKだが試飲はできない。

交通ルールでびっくりしたのは、NO TURN ON REDの表示がない交差点では安全確保ができれば赤信号でも右折ができること。片側1〜2車線道路の中央にプラス1車線ある場合は、そこは右左折の準備用車線でこれはとても楽だし、とても合理的。カナダ・アメリカで大停電が起きたことがある。この時は信号が使えず、各交差点は大渋滞と思いきや、普段から信号のない交差点でのルールFOUR WAY STOPが適用され、一時ストップ、先着先行、同時着は右が優先で警官なしでもとってもスムーズ。

せっかくミシガンに来たのだから、ここでしか体験できないことをしようと乗馬とヨットの二択で最終的にヨットにした。最初はディンギー、最後の数年はクルーザーにも挑戦した。年に何回かは持ち寄りパーティ(Potluck Party)があり費用を掛けないでクラブメンバーとの交流を楽しんだ。アパートから30分位のところにはゴミの山のスキー場があり、5時間位のところにあるスキー場は高低差が100mもなく単調。残念ながらコロラドのスキー場へは夏の旅行だった。お陰様でかなりの数のアメリカの国立公園を家内と旅行した。その他にリンカーンの名演説のゲティスバーグ、キング牧師が暗殺されたメンフィス(エルビス・プレスリーの邸宅もある)、奴隷制を感じる南部のプランテーション跡等々。ゴルフ場は近場に数多くあったが、運動神経の鈍い私はド下手でちっとも腕が上がらなかった。家内はテニスクラブに入り、私もテニスクラブに入った。

市民大学の募集があり、イタリア語のクラスに入った。クラスメートの年齢は千差万別、最高齢は80歳の女性。車を運転して出席。よくよく話を聞くと大半がイタリア系移民の二世三世、当初は英語を勉強させられたが、今は自分のアイデンティティを求めてルーツの国の言葉を勉強している。この方とご家族を我が家にお呼びした。先方の家にもお呼ばれした。他にもバーベキューパーティにお呼ばれした。一度失敗したのは、ある方からThanksgiving Day(感謝祭)にお呼ばれした時にお声掛け1回目で即行くのは少々図々しいかなと思い、お断りしたらその後その方からは全くお声が掛からなかった。デトロイトで嬉しいのは秋のアップルサイダーとドーナツ、夏のブルーベリー狩り、子ども達のハロウィンもまだ日本でこんなにブームになっていない時に新鮮な経験だった。

2001年9月11日朝出社したら、家内から電話が入った。日本の義兄からの電話で9.11を知ったという。急いで出張者の消息を確認する。アメリカ人秘書はアメリカ国旗をプリントアウトし、パネルにピン留めした。テネシーへの出張者はレンタカーでデトロイトへ戻り、NYへの出張者もレンタカーで戻ってきた。問題は日本からの出張者でアメリカの空港からの出国は不可能なので、陸路カナダへ送り出し、カナダから日本に帰国させた。9.11でアメリカ人がヒステリックになり、ほぼ全車の窓枠にアメリカ国旗のポールが立った。両サイドに立てた車も多かった。アメリカ社会は変容した。特に欧米系ではないヒスパニックやアジア系、特にアラブ系の人々は子どもを外で遊ばせないようにした。フォードの企業城下町のディアボーンでは多くのアラブ系移民・住民がおり、最初は険悪だったが、良識派が両住民の話し合いの場を設定し、大きなトラブルにならずに事態を収束させた。

ブッシュ大統領がアフガニスタンを攻撃するとの報にアフガニスタン人の移民からのインターネット投稿で、アフガニスタンはとても貧しい国、本来支援すべき女性や子ども達が被害者になると「STOP!」と悲痛な叫びをあげていたが、かき消された。スーパーでライフル銃や拳銃、弾丸が買える国、私もテネシーでアメリカ人課長の家の庭で拳銃を撃ったことがある。後ろ窓のところにライフル銃を掛けているピックアップトラックを散見する。この国の自由は銃とセット、原住民を強制移住させ不毛の土地に押し込んで自分達の国土を拡大させてきたアメリカ人のフロンティアスピリットに染み付いているのを感じる。

近くのカトリック教会に籍を置いた。巨大な駐車場があり、大きな厨房や体育館もある。聖歌伴奏はオルガンよりもギターが多かった。聖体拝領は常に両形態、何人もの奉仕者が前に出てパンとぶどう酒を差し出してくれる。教会維持費は事前に郵送されてくる献金封筒に寄付の金額を書いて回ってくるザルに入れる。寄付額は毎年集計されて本人に領収書が来る。その金額は確定申告時に寄付控除として認められる。

数年後に教会内でGIFTグループが結成された。Grow In Faith Togetherの略で「共に信仰を深めよう」 私もその一つに参加した。リーダーの家に集まり、ロウソクを囲んで、聖書を読み、各人が順番に自分の思いを分かち合う。最後にお茶とクッキーとおしゃべり。(私の最良のアメリカの友人はこの最初のGIFTグループリーダーの奥さん。)年末にはホームレスの方々を各教会交代で一緒に食事をし、寝袋で泊って貰う。あるホームレスの男性がGIFTの仲間に「あなた達は良いことをしていると自己満足しているが、我々は毎日食事や寝床を探しているんだ。」と重い一言。

数年後に教会内でGIFTグループが結成された。Grow In Faith Togetherの略で「共に信仰を深めよう」 私もその一つに参加した。リーダーの家に集まり、ロウソクを囲んで、聖書を読み、各人が順番に自分の思いを分かち合う。最後にお茶とクッキーとおしゃべり。(私の最良のアメリカの友人はこの最初のGIFTグループリーダーの奥さん。)年末にはホームレスの方々を各教会交代で一緒に食事をし、寝袋で泊って貰う。あるホームレスの男性がGIFTの仲間に「あなた達は良いことをしていると自己満足しているが、我々は毎日食事や寝床を探しているんだ。」と重い一言。

ケーブルTVを回していたら、いろいろな教会がTV放送をしていた。その中でEWTN(Eternal Word Television Network)が一番内容が充実していた。気に入った番組を最初はVHSで、後ではDVDで録画した。特にヨハネ・パウロ二世のドキュメンタリーものと子ども向けのアニメもの(手塚治虫の「聖書物語」の英語版も)が良かった。本帰国直前にアラバマのEWTN本部を見学し、営業と話をし、マニラ在住のアジアパシフィックの責任者を紹介してもらった。(帰路リトルロックのマッカーサーの生家を見学)(日本に戻ってから2006年「心のともしび」>調布教会F神父>中央協Tさん>シグニスジャパンのインターネットセミナー>会員募集に応募>2007年シグニスアジア東京会議と続く)

日本では会社や自宅を教える時には地図を書くが、アメリカでは言葉で教える。道路名が全国のI(Interstate)の何番、M(ミシガン州)の何番、方向がNSEW(東西南北)だし、市道や私道も道路名が明確なのが嬉しい。これでまずどこへでも行けた。今ではレンタカーにナビがついているが、当時は台湾メーカーのポータブルナビが出たばかりで性能も精度も悪かった。逆にびっくりなのは高速道路上のゴミや落下自動車部品(バンパーやマフラーも)、バーストタイヤの破片、時には動物の死骸。ニューヨークの高速道路の穴ぼこにはまいったが、本帰国前にはデトロイトの高速道路の穴ボコも赤字財政で酷くなっていた。

アメリカ内の地名を見るとあちこちに移民の出身国や出身地の名前が見つかる。パリがあったり、モスクワがあったり、ドイツ名、オランダ名、ポーランド名、イタリア名、等々。リトルトーキョーもあれば、リトルイタリーもチャイナタウンもある。やはり人々は自国の文化を背負って生きている。地名には原住民の発音・地名が残っている。それぞれお祭り等、郷土色が出てくるし、中世の騎士姿の馬上槍試合も見たことがある。かと思うとインディ500のカーレースの時には国歌斉唱後に頭上にステルス爆撃機が編隊飛行する。

私自身は人種差別を受けた経験は少ないが皆無ではない。一度ダラスフォートワース空港から訪問先の工場に向かう時に、「ここでは黒人を見かけないね」と聞いたら、同行アメリカ人から「ここにはいないがあちらにはいるよ。」とダウンタウン方面を指し、We are not separating, but we are separated.(引き離してはいないが、離れて住んでいる)と言ったのが印象的だった。移民間の差別意識もまだ残っている模様。WASP(ホワイトアングロサクソンプロテスタント)が最上位であり、その他プロテスタント、その次にカトリック(アイルランド系、イタリア系、ラテンアメリカ系)、アジア系。今はアフリカ系の地位上昇している感じがします。日本人も序列好きだ。ちなみに駐在当時のアフリカ系アメリカ人の比率が13%に対しラテンアメリカ系移民の人口が急増し、人口逆転が起きていた最中。家電等の取説も英語スペイン語表記は当たり前だった。

デトロイト日本人会の活動はかなり活発で進出企業向けのいろいろな講習、講演のほかに演芸もあった。文化祭で入選の川柳は「兄弟で英語で喧嘩、帰国は間近」。また州知事と進出企業トップとのビジネスランチにも出たが、寸暇を惜しんで情報を集める姿は爽やかだった。

デトロイト日本人会の活動はかなり活発で進出企業向けのいろいろな講習、講演のほかに演芸もあった。文化祭で入選の川柳は「兄弟で英語で喧嘩、帰国は間近」。また州知事と進出企業トップとのビジネスランチにも出たが、寸暇を惜しんで情報を集める姿は爽やかだった。

一度デトロイトモーターショーの時にフォーマルウェアに蝶ネクタイで歩いていたところ、「どうぞこちらへ」とエレベーターに案内され、降りたらある米自動車メーカーのレセプション会場だった。会長が手を出したので握手した。たまたまお客の一人が日本でお会いしたことのある方だったので、しばらくその方とお話をして、早々に退散した。

フロリダ州に出張に行った時にガソリンスタンドで給油をしようとしたら、鉄格子の窓口で先に支払わないと給油ができなかった。近くには怪しげな人達がいて、どうも麻薬中毒者のようだった。

オフィス内での日米戦争の最たるものは冷房の温度設定、アメリカ人の好む冷房温度だと日本人には寒すぎて膝掛け・セーターだけでなく足元ヒーターを付ける者も出てくる。逆に日本人の好む冷房温度にするとアメリカ人が「裸になれと言うのか!」と怒鳴ってくる。アメリカ人好みより若干高めで折り合った記憶がある。びっくりしたのは工場の清掃モップでのトラブル。日本人は力を入れて押して床を拭く。アメリカ人はモップを引いて床を拭く。押して拭くと拭いた所に足跡が付く。引いて拭くと(力はあまり入らないが)拭いたところに足跡はつかない。確かにそうだ。

アメリカには17世紀の生活を守っているアーミッシュと呼ばれるドイツ系キリスト教徒の人達がいる。電気は一切使わずに交通手段は馬車、服装も当時の服装で当時の聖書を読んでいる。個人の信条を尊重して周囲も認めているし、観光資源でもある。このインターネットやスマホの時代、彼ら、特に若者は今どうしているか一寸知りたい気もする。

本帰国時(2005.10)に大学時代の1年後輩がシアトル総領事になっていたのでシアトルに立ち寄った。日本の対米外交の一翼を担う重責だ。日米間の政治経済社会文化のアンテナとして、またビジネスの橋渡し、講演やパーティ等+日本からの賓客対応と忙しい毎日とのこと。やはり奥様もホストとして準外交官だ。

アメリカ駐在も8年半となると多くの失敗もした。一番反省するのは人事関係、次は強情で人の言うことを聞かずに失敗、人目を気にして即決を優先した為に熟慮不足で失敗等々。まだまだいろいろと思い出してしまうが、結論としては、人の行動や考え方は必ずその背景・理由があるので、まずは相手をよく知ることが大事。時にはぶつかって本音を出し合うことも必要。ただ常に相手の尊厳を大切に、相手の気持ちに寄り添うこと。力づくではなく、決めつけずに、優しい心で広く受け入れることが肝要と思う今日この頃。

長々と書いてきたが、肌感覚で言えば、どちらかといえば鷹揚なアメリカ全般に好意を感じる。ただアメリカの政治的軍事的動き特に他国への野望や干渉には嫌悪感・反発を感じます。機密文書の公開等では何でも隠す日本と較べるとやはりずっと大人の感がある。

(以上)