片岡沙織

その嵐が訪れたのは、突然でした。

ある時、普段と何も変わらない夜、子どもたちは「死」という恐ろしいものを発見しました。

いま思えば、常々何の気なしに私が子どもたちに注意をするときに、「そんなことしてたら死んじゃうよ」と声をかけていたことが、原因の一つだったのかもしれないと、後になって気づきました。

それは、いつも通りの眠りにつく前のこと。次男がこう切り出しました。

「ママ、死んじゃうの?」

次男をよくみてみると、どこか不安げでした。

突然のことで、返事に困った私は、

「うーん、いつかはね」ととりあえず返してみました。すると、

「いつかって、いつ?」とまた問いかけてきます。

「うーん、君たちがおじさんになったらかな」

と答えてみると、また、

「じゃあ僕たちがおじさんになったら、ママ死んじゃうの?」

と言ってくるので、

「うーん、そうだよ」と答えると、その途端

『ぎゃー!』という叫び声と共に、子どもたち2人が泣きだしたのでした。その叫び声は、あまりにも恐怖に満ちており、普段の駆け引きをするときに使う泣き方とは、全然違って異様な様子でした。

そして

「ママ、しまないで!」と叫んでいます。まるで、今すぐにでも、自分たちの前に、死という何者かわからない恐ろしい存在がやってきて、ママを目の前から連れ去っていってしまうとでも言うように。

私はしばらくその様子を、ポカンと眺めていました。内心は、(「しまないで」なんて言って、かわいいなぁ。こんなふうに子どもは、言葉を覚えていくものなんだな。しかし、面倒くさいことになった。どうしたものかな)なんて考えていました。

パニック中の彼らをまず落ち着かせようと、その場しのぎの言葉をかけてみました。

「死なない死なない、ママ、やっぱり死なない!」

これはなんとも愚かな解決方法だと思いながら。

「ママ、死なない?」

少し落ち着いてきた。

「うんうん、ママ死なない。きみたちがおじいちゃんになってもママ一緒にいるよ」

もっと嘘をつきました。嘘はいけません。

「じゃあ、おじいちゃんになったら僕たちも死んじゃうの!?」

また大パニックです。

しばらくこの問答は続きました。事の結末は、

「大丈夫大丈夫、ママ一緒にいるじゃん! ずっと一緒にいようね。」

といって、なんとかその場をおさめたのでした。

それからというもの、「死」という見えない何者かは、ずっと彼らについてくるようになりました。

夜、私がとなりで寝ていないと、必死になって私を探したり、お風呂に入った時には何者かが入ってこないように扉にカギをかけたり、道を歩けば何者かがママを奪っていかないようにママを守ろうとしたり……

そして、常に「死なないよね?」と確認をするようになりました。今なお、彼らは「死」と向き合い続けています。

同僚の先輩ママにそのことを話したところ、「あーそれはやっかいだよー」と言われました。「え、お宅も?」と聞くと、その先輩ママの小学生のお子さんは、ママの死が怖くて、寝るときにママと一緒ではないと眠れなくなってしまったとのこと。

また、同じく小学生のお子さんを持つ同僚の先輩パパは、同じクラスの仲の良いお友達が、急逝してしまい、今「死が怖い」と夜も眠れなくなってしまっている、という状況だということでした。

人は、遅かれ早かれ、どうやら「死」と向き合う時代がやってくるようです。私の子どもたちも、ご多分に漏れず、その時代に入ったのでした。

そう言われてみると、5歳児向けのこどもちゃれんじ6号では「おじぎ草」を育てるキットが届き、植物の生き様を見ることが出来るようになっています。保育園では先日、「いのち」の授業が行われ、聴診器で心臓の音を聞き、この心臓の動きが止まるとき、「いのち」が失われてしまうと教わってきました。

とりあえず「死」があることを、いろいろな場面で知ることとなった彼ら。では、死んだらどうなるの?というわけです。この問いへの答えは、保育園では教わってきませんでしたし、ましてやこどもちゃれんじには書かれていませんでした。どこにも答えはありません。この問いへの答えを、全国津々浦々のお子さんがいるご家庭では、どのように教えているのか?

我が家においては、これは私の出番だと思いました。

「死んだら天国へ行くんだよ。」

彼らはそれを聞いて、とても納得したようでした。まだ5歳だからということもあるのでしょうが。

「天国ってなあに?」

こうきます。しめしめ、これを待っていました。

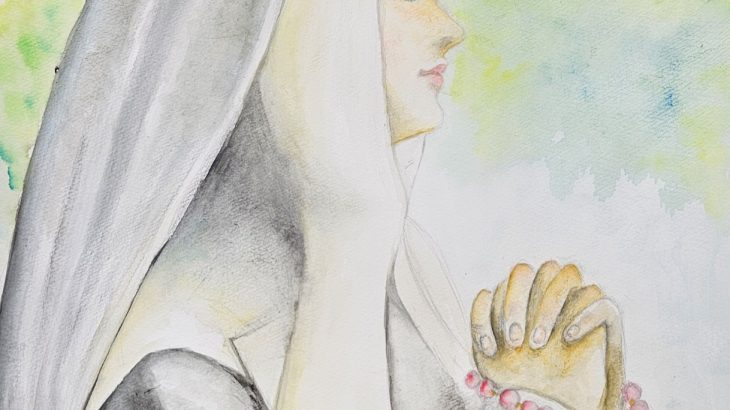

「天国は、神様がいて、死んだあとは皆ずっと一緒にいられるところだよ」

とりあえずこの答えは、彼らの年齢に合った答えだったようです。

彼らは、少し安心した様子で現在も、「死」に向き合い、問答しています。

今回、彼らの「死」に直面した時のうろたえ方をみて、私は「イエスが死を遂げたあとの、弟子たち」の様子を思い出しました。家の中に閉じこもり、戸にはカギをかけ、震えあがる弟子たちのようでした。恐れ、取り乱し、混乱し……。

今回、彼らの「死」に直面した時のうろたえ方をみて、私は「イエスが死を遂げたあとの、弟子たち」の様子を思い出しました。家の中に閉じこもり、戸にはカギをかけ、震えあがる弟子たちのようでした。恐れ、取り乱し、混乱し……。

しかし弟子たちは「死」を超えていきます。「死」とはなんと大きな出来事でしょうか。

聖歌の中には「死に打ち勝ち」「死を打ち砕かれた」など、死に勝利するさまがよく出てくるように思います。また、聖書には「最後の敵として、死が滅ぼされます」(コリントの信徒への手紙一15章 26節)などとあります。死はまるで敵のよう。しかし、イエスは「死んで」復活した。当たり前ですが、死を遂げなければ復活はありません。死とは私たちの敵、なのでしょうか。死があるからこそ、復活がある。死があるからこそ、今のありがたさを知る。死は、ある意味では、恵みでしょうか。

聖書の言葉に「一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ」(ヨハネ福音書12章 24節)とあります。それは、私の本望でもある気がしています。愛する人のために自分が犠牲になれること、それはどんなに幸せなことかと思うのです。

一方で、大切な人を死によって奪われること、これほど苦しいことはない、そのように思います。私の子どもたちにとっても、私がいなくなってしまうことは、この上なく恐ろしいものなのでしょう。しかし、死という得体のしれない恐ろしい何かを知った子どもたちが発した「ママ、しまないで!」という言葉に、私は思わず笑ってしまうのです。こんなことを言ってくれる時代も、もう少しで終わってしまうのでしょう。小学生になり、人の目を気にしだした子どもたちは、きっと素直な気持ちをだんだん話さなくなってくることでしょう。その時まで、しばしの天国を存分に味わわねばと思うのです。