最近の欧米での排外主義の台頭は、20世紀の悪夢ともいえるドイツ・ナチズムの記憶を呼び起さずにはいられない。キリスト教の立場から、あのナチズムと対決した教会指導者・神学者たちについて物語る本を紹介し、認識を新たにしてみたい。

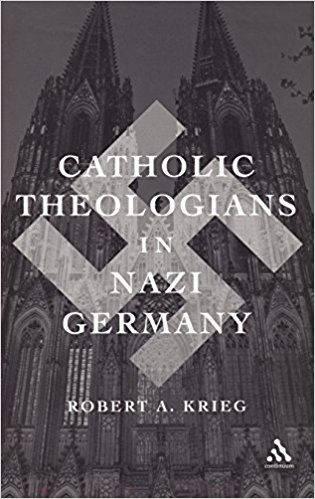

ロバート・クリーグ著『ナチ・ドイツにおけるドイツ神学者』

Robert A. Krieg, Catholic Theologians in Nazi Germany (New York:Continuum,2004), xi+234 pages

ナチ(ナチス)政権下の第三帝国時代のドイツにおいてキリスト教の指導者はどのように行動し たのだろうか。プロテスタント教会の監督の多くはナチに協力したわけではないが、無抵抗であった。反面、ナチに抵抗する地下運動に加わり、処刑されたディートリヒ・ボンヘッファー(1906〜45. ルター教会牧師)らの殉教者がいた。カトリック教会でボンヘッファーに相当する殉教者の代表格はルーペルト・マイアー(1876〜1945. イエズス会司祭)である。

たのだろうか。プロテスタント教会の監督の多くはナチに協力したわけではないが、無抵抗であった。反面、ナチに抵抗する地下運動に加わり、処刑されたディートリヒ・ボンヘッファー(1906〜45. ルター教会牧師)らの殉教者がいた。カトリック教会でボンヘッファーに相当する殉教者の代表格はルーペルト・マイアー(1876〜1945. イエズス会司祭)である。

では、ナチに対するドイツのカトリック教会の司教たちの態度はどうであったのだろうか。司教たちの態度はある意味でドイツのカトリック信者の態度を代表していた。著者は、まず当時のドイツにおける政治と教会の関係を展望し、続いて5人の当時活躍した神学者たちの立場を論じ、最後にナチ時代におけるカトリック教会の対応を背景に、神学の動向の全体像を描いている。さらに、1917年~1949年の年表と1933年~1945年の神学著作の文献目録が付録として添えられている。

【さらに読む】

著者は前書きで、ケルン中央駅のそば、ライン河のほとりに樫の木が天を目指すように高くそびえ立つゴシック式建築の大聖堂の象徴的意義に言及する。それは、位階的教会制度とその教会論を代表し、司教と信者にとって、いわばナチズムに対する信仰の砦としての象徴的役割を果たした。それが示すように、ナチズムの霧と暗黒に対して、教会は希望と光の源泉であった。1933年1月30日、ヒンデンブルク大統領はヒトラー(1889〜1945)を新しい首相に任命した。それまで任命された首相は、プロテスタント、カトリック双方の教会の立場を尊重しており、それらと何の衝突もなかった。しかし、国家社会主義ドイツ労働者党(いわゆるナチ)の指導者たちは、1920年の綱領とヒトラーの著書『我が闘争』を拠り所にして、キリスト教教会を非難し、新しい異教主義を広めようとしていた。

カトリック司教たちはカトリック信者がナチに入党することを禁じていた。したがってヒトラーの首相任命は司教たちに次の選択を迫るものとなった。これまでどおりヒトラーへの反対を続けるか、あるいはヒトラー政権との衝突を避ける道を探るかの選択である。彼らの選択は以後12年間、信者の死活を左右するものとなった。それまで大部分のカトリック信者はナチにではなく、カトリック中央党に投票していたが、1933年3月5日の選挙でナチは40%の得票率で勝利し、それはそれまでのどの党の単独得票率をもはるかに上回っていた。ドイツにおけるカトリック信者の富裕階層の一部は、カトリック教会とナチの関係を緊密にするよう働きかけ始めた。その背景にあったのは、政権側がカトリック中央党の解散を条件に、バチカンとベルリンの間での政教条約締結をちらつかせたことであった。同年3月22日、ヒトラーは国会でキリスト教教会、特にカトリック教会との友好的関係を求める演説を行った。だが、その直後、議会はワイマール憲法を廃止し、ヒトラーの独裁を認める法律を可決したのであった。

司教たちはこの事態に直面して、新政権に対する立場を明確にするように迫られ、ドイツ司教協議会がそれまで2年間、一貫して取ってきた信者のナチ入党禁止方針を撤回した。この間、バチカンとベルリンの間では政教条約締結交渉が進められ、5月30日、条約草案が司教協議会の会議で示された。ケルン大司教カール・ヨーゼフ・シュルテ(1871〜1941. 在職1920〜41)とアイヒシュテット司教コンラート・フォン・プライシング(1880〜1950. 同司教在職1932〜35, その後ベルリン司教在職1935〜50)は、教会の活動が大幅に制限され、新しい法律によって独裁制が公認された以上、ヒトラーが政教条約を守らないときでも法的対抗手段が取れないと主張して強く反対した。しかし、司教協議会は政教条約を支持し、国家が人権や教会の権利を侵害することへの警告を含む声明を発表するにとどまった。政教条約は7月20日に調印された。すると、すでに始まっていたヒトラーの教会に対する迫害が一段と強化された。

ミュンヘン大司教ミヒャエル・フォン・ファウルハーバー枢機卿(1869〜1952.大司教在職1917〜52)は、待降節の一連の説教で、キリスト教のユダヤ的起源とキリスト教にとっての旧約聖書の必要性について説教したが、これはプロテスタントにおけるナチに協力的なドイツ・キリスト者運動が教えた「アーリア民族的イエス」の考え方を間接的に非難したものであった。ともかく政教条約締結後、ヒトラーが教会迫害を強化すると、教皇ピウス11世(在位1922〜1939)のもと国務長官を務めていたパチェリ枢機卿(後の教皇ピウス12世. 在位1939〜1958)とドイツ司教協議会が意図したとおりには約束が履行されないことが明白となった。

当時、バチカンとドイツのカトリック司教たちがもっていた教会論は教皇至上主義であり、教会がそれ自体で「完結した社会」(ソチエタス・ペルフェクタ)であるというものであった。それは近代的政治理念を受け入れることなく、民主主義に対しても猜疑心をもつものであった。ファウルハーバー大司教はワイマール共和国を「欺瞞と裏切り」と断定してはばからなかった。彼は、政治的にはカトリック王制の支持者であった。ドイツの司教たちがヒトラーと政治的妥協の道を選択したのは、彼らが議会制民主主義のワイマール共和国に対して忠誠心を抱いていなかったからである。もちろん、カトリック信者の中には、第2次世界大戦後の宰相コンラート・アデナウアー(1876-1967.宰相在職1949〜63)のように議会制民主主義を支持する運動があったが、ナチ反対の急先鋒ミュンスター司教クレーメンス・アウグスト・フォン・ガレン(1878〜1946. 在職1933〜46)は、民主主義は教会と国家の分離を目指すものであるとしてこれを厳しく批判した。バチカンとドイツの司教たちがヒトラーとの妥協の道を選んだのは、彼らの第一の責任として、ヒトラーに対して教会を守らなければならないと考えたからである。教会は神の恵みを信者にもたらす完結社会であるから、教会の指導者は神の民の救いのための制度を守り続ける責任があると考えたのである。バチカンは、ナチと条約を結ぶか、ナチ・ドイツ領内のカトリック教会の実質的消滅のいずれを選ぶかという選択に直面したのであった。

当時ドイツの国立大学には7つのカトリック神学部と12の神学校があった。その教授たちの大部分は従来通りのスコラ神学を教え、教会がヒトラーとどう向かい合えばよいのかについて、公に発言することは全くなかった。そればかりでなく、これら合計19の神学部・神学校の教授会は、同僚のだれかがユダヤ系であるとかカトリック中央党寄りであるとして、ナチ政権によって追放されても抗議せずに沈黙を守った。他方、およそ200名の教授たちのうち約10名はナチ党員となっただけで、その他は、全体主義国家に対して沈黙の抵抗を戦争が終わるまで続けた。

しかし、すべての神学者が抵抗の沈黙をしていたわけではない。バチカンとヒトラー政権が政教条約締結の交渉をしていると司教協議会が発表したとき、ある者は、教会とナチ国家との協力を支持して発言したが、他のある者は、慎重な態度を教会に求めた。前者は仲介者と呼ばれ、カトリシズムと国家社会主義の間に接点を見いだそうとしていた。

その有名な例はカール・エシュヴァイラー(1886〜1936)、ヨーゼフ・ロルツ(1887〜1975)、カール・アダム(1876〜1966)であった。エシュヴァイラーは東プロシアのブラウンズベルク(現ポーランド、ブラニェヴォ)で基礎神学を教え、ロルツは教会史家で同じくブラウンズベルクで教え、カール・アダムはテュービンゲン大学の教義学教授であった。アダムはその著書『カトリシズムの本質』(1924)が英語をはじめとする多くの言語に翻訳されて、今日でも国際的に有名である。彼を戦後、教会史の大家として活躍したロルツとともにエキュメイズム運動(キリスト教一致推進運動)の発展に大きく貢献した。また『我々の信仰のキリスト』(1954)を書いてキリスト論の歴史をまとめ、ブルトマン(1884〜1976)の「非神話化」理論を強く批判した。他方、反ナチ姿勢によって教壇を追われた教授たちの中で、後にも活躍し、有名となる人物の一人にロマーノ・グアルディーニ(1885〜1968)がいる。彼は1923年からベルリン大学で宗教哲学とカトリック世界観を教えていたが、1939年追放された。またフライブルクの教義学者エンゲルバート・クレープス(1881〜1950)もいる。彼は1936年に教壇から追放された。

これら相反する2つのグループに共通なのは、彼らがプロイセン時代の文化闘争の時に育ち、青年時代である1920年代に聖書研究と典礼運動にかかわり、神学者として時代の問題に鋭い関心をもっていた比較的進歩的な神学者であったということであろうか。特にナチと友好関係を築こうとした神学者たちにしても、強調点は異なっていたが、ナチの第三帝国主義を全面的に肯定してナチ党員になったわけではなかった。ただもっともナチに近かったのはエシュヴァイラーで、自教区の司教が反ナチ姿勢をはっきりと打ち出しても、彼は教会とナチズムは共存しうると公言し続けていた。彼に代表される、スコラ主義から脱却して神学をしようとした神学者たちは、民主主義を含む近代を嫌悪したという点で反動的であった。彼らはオーストリアの詩人フーゴー・フォン・ホフマンスタール(1874〜1929)が「保守的革命」と呼んだものをヒトラーが実現しようとしていると考えたようである。

著者の解説を受けて筆者が考えるには、ナチに同調した神学者の思想背景にはゲルマン民族の意識の底にあるロマン主義的要素がある。それはドイツ語圏に根強い理想的な第三の時代、「第三帝国」への憧憬と中世の神聖ローマ帝国の理想化につながる。ヨーロッパは一つの文化という彼らの汎ヨーロッパ主義がロマン主義的感情に促されて統一国家の夢を抱かせたのであろう。しかしナチのイデオロギーが、キリスト教に敵対する、純アーリア人中心の近代異教主義国家を目指すものであることに気づかなかったのは不思議である。それほどドイツ精神の基層においてロマン主義は根強かったのであろう。

反ナチの姿勢に立ったグアルディーニとクレープスは、近代との対話を目指し、その世俗主義には超越的根底に対する意識が欠けていることを指摘しようとした。特にグアルディーニは、近代をヨーロッパの堕落の時代としてだけ見るのではなく、それがすべての人を人格として尊重するものであることを評価した。彼にとって、それはとりもなおさずキリスト教伝統に根ざすものであった。しかし、多元的近代社会には道徳的価値の合意がなく、権力が乱用される危険がおおいにあるというのがグアルディーニの結論である。クレープスは、ヒトラーの反ユダヤ主義に公然と反対したばかりでなく、聖金曜日の典礼にある盛式共同祈願の中の「邪悪なユダヤ人のための祈り」に代表された教会の反ユダヤ人主義にも反対した。彼の対ナチ抵抗姿勢を可能にしたのはフライブルクの大司教コンラート・グレーバー枢機卿(1872〜1948. 大司教在職1932〜48)の支持であった。グレーバーは、当初はナチとの共存を目論でおり、配下の教区司祭にも国家社会主義に融和的姿勢を取るように指示していたが、その立場を後に変更した。フライブルク神学部の教授たちのうちナチ党員となった者は一人もいなかった。

1930年代後半から40年代にかけて、ドイツの司教たちはナチ政権のやり方を非難するようになったが、その急先鋒はミュンスター司教ガレンとベルリン司教プライシングであった。彼らはユダヤ人の国外追放を含む人権侵害を非難した司教団としての文書を司教たちに求めたが、支持を得ることができなかった。しかしケルン大司教ヨーゼフ・フリングス(1887〜1978. 大司教在職1942〜78)の助けを得て、司教たちはついにナチの無差別殺戮を非難する決議を可決した。

著者はこの時期有力であったカトリック神学における「教会=キリストの体」とする教会論の曖昧性を指摘する。すなわちこの教会論は、教会が有機的共同体であるという側面を強調しつつ、一方ではナチに同調的な神学者たちを生み、他方ではそれが特定の民族のものであることを拒絶し、自由と人権に関して近代との対話を目指す進歩的神学者も生みだしたからである。しかし、上記の5人の神学者たちは、いわばフランス革命後に復興した教会の時代が終わろうとする時代に現れ、その啓蒙主義と啓蒙主義後の動向による脅威を乗り越えた、新しい知的地平におけるカトリシズムへの道筋をつけたのである。

(高柳俊一/英文学者)