キリスト教文化に関する著作は世界では限りなく、邦訳はまだまだ少ない。その広い世界で考えられていることは何なのだろう? 初回は

イエスの聖心(みこころ)の信心が生まれた時代背景に関する書の紹介――

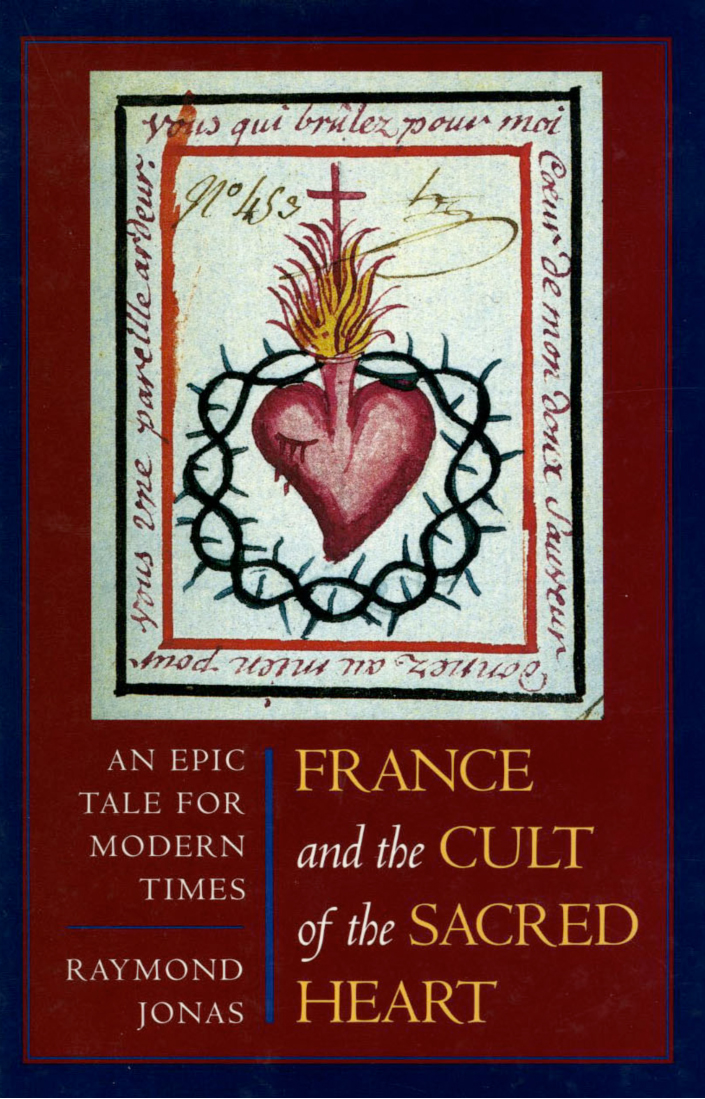

レイモンド・ジョナス著『フランスと聖心の信心・近代における叙事詩物語』

Raymond Jonas, France and the Cult of the Sacred Heart: An Epic Tale for Modern Times, Be rkeley: University of California Press, 2000, xv+308pp.

rkeley: University of California Press, 2000, xv+308pp.

パリのモンマルトルの丘にそびえるサクレ・クール(聖心)大聖堂は、パリを代表するモニュメントの一つである。著者は本書の出だしで、何回めかのパリ訪問時の回想を語っている。案内してくれたフランス人の友人が、地下鉄の駅を出て、モンマルトルの坂を登ってサクレ・クール大聖堂の前にたどりついて聖堂の中に入ろうとしたとき、中に入ることを断り、外で待っていると言ったのである。この聖堂は、反聖職者主義の彼にとっては、フランス革命の精神の裏切りとパリ・コミューンの敗北を象徴するモニュメントだったからである。

カトリック信者であれば、聖心の信心のことを知らない者は誰もいない。それがいつ、どこで、どのようにして始まり、重要な信心として全教会に広まったかについて、多くのカトリック信者は聞かされている。しかし、それがどんな思想的背景とフランス・カトリック教会の意図と動員力によってつくりあげられていったのかについて知る者はあまりいないであろう。本書はその点を解明し、見事な語り方で述べている。

【さらに読む】

著者は、フランスのリヨン近くの町で起こった神秘的な事件がしばらくして全国規模の運動になり、ついには教会ばかりでなく政治を巻き込んで、パリのモンマルトルにそびえ立つ白亜の大聖堂の建設に到達したかを語っている。それは政治の世界や教会上層部からの統一運動ではなく、民衆の間から起こった運動であった。そこには近代の政治と教会に起こったすべての問題が関係し、その集約点がモンマルトルの大聖堂なのである。

遠くは宗教改革、近くは啓蒙主義とフランス革命、ロマン主義的復古傾向、ガリカニズム(フランス国家教会主義)とウルトラモンタニズム(教皇権至上主義)、世俗的フランスとローマ教会が衝突し、調和を生み出している。そのことを、著者は近代における驚嘆すべき物語という意味で「叙事詩物語」と語る。さしずめ大河物語なのである。

17、18世紀を通して幾人かの神秘家にイエスが現れ、その心臓を示して自分が人類に対する愛のしるしであるが、多くの軽蔑と無関心を受けていると告げた。出現の対象となった人物(それにはルイ14世も含まれている)にイエスは語りかけ、フランス国民が神から選ばれた国民であり、神との契約を結ぶために聖心の聖堂を建て、国王旗に聖心の紋章を加えるように命じた。

イエスの聖心は1789年以前、革命前後のフランス政治文化のコンテクストに現れた。聖心は、革命前にはフランス国民の離教、誤謬、宗教分裂に対する憂慮を語り、革命勃発後には、カトリック信仰、社会秩序、フランス本来の社会秩序、カトリック性とフランス国民の使命に敵対する革命を非難した。こうして聖心は、共和制にとっては反対派のシンボル、王党側にとっては、共和制の理想像に対するキリスト教的愛国主義のシンボルとなった。フランス左翼は意識的に非キリスト教化を推進し、文化財の破壊を行い、反聖職者主義を掲げて王党主義を排斥し、教会の典礼とシンボルを風刺した。フランスのカトリック勢力はこれに対して共和主義に激しく抵抗するとともに、国家的贖罪と公生活の再キリスト教化を掲げて抵抗した。イエスの聖心のシンボルがその結集点となったため、聖心の信心はカトリック信仰の回復という政治的意味合いを否応なしに持ったが、そればかりではなかった。

フランスのリヨンの西、かつてのベネディクト修道院改革の拠点であったクリュニーに近いパレー・ル・モニアルで、イエスが修道女マルグリット=マリー・アラコック(1647〜1690)に数度現れ、その度ごとに心臓を示して語りかけた事件は、はじめの間は女子修道院内の問題であった。しばらくしてマルセーユで起こった疫病の流行を止めようとして、贖罪のために聖心への奉献が行われ、それがクライマックスとして行われた行列によってこの信心は脚光を浴び、全土に広がって、最終的にパリ・モンマルトルのバシリカ大聖堂の建設へと発展していくのである。

もちろん、信仰あるいは信心の立場から言えば、この過程は神の摂理に導かれたものであるが、著者は、その達成のためのキャンペーンが文化政策的なものとして驚くほどの巧妙さによって意識的に推進された19世紀的な運動であったとしている。聖心は、それを通して民衆の間での信心具(御絵、像その他)において圧倒的に多く描かれ、記念碑、儀式などで主要な地位を占めていった。共和主義者と政府が1789年の「人権宣言」を掲げたのに対抗して、このキャンペーンの推進者であった司教たちと説教者は「千年王国」的な黙示思想とその雰囲気を背景に「神の権利」の復興を叫び、キリスト教的ユートピアの実現に結びつけたが、復興されたブルボン王朝は弱体化し、失政続きで失望させるものであった。

1880年代、フランス革命とその結果に反対し続けた教皇ピウス9世の後を継いだレオ13世は、フランスのカトリック信者に共和政府と和解し、政治に戻るように勧めた。教会は王政復古の政策を放棄したが、反カトリック的価値観、彼らの目には反フランス的な価値観を象徴とする共和制への猜疑心と反感は根強く一般民衆の間に残り、「革命の子孫」との間のしこりは近代フランスの心理の底に残り続けた。他方、聖心の信心は以後歴代教皇によって推奨されるものとなり、世界中に広まった。それはカトリック神学カルチャーの重要な一部となったばかりでなく、著者が指摘するように、民衆の信心に欠かせないもの、さらにポップカルチャーの要素となっていったが、19世紀においてそれはフランスのカトリシズムにとって「フランス性」すなわちフランスのアイデンティティを示すものであった。著者は、モンマルトルの白亜のバシリカ大聖堂の姿をエッフェル塔と凱旋門に対照させながら、この大聖堂が「抑圧されたものの復活」を象徴していると述べている。

モンマルトルのバシリカ大聖堂建設過程における技術的問題の克服、大司教と議会との関係、民衆の関心についての記述は詳しく紹介できないが、著者は第2帝政時代の1865年、マルグリット=マリー・アラコックの列福の翌年、高位聖職者の臨席のもと行われた彼女の遺体掘り起こし式の荘厳な有様から語り始める。掘り起こされた遺体はワックス補強され、整えられて壮麗なガラスに入れられた。それに司式者であるオータンの司教総代理が接吻する時に「ヴェニ・スポンサ・クリスティ」(来たれ、キリストの花嫁よ)が歌われ、聖体行列と同じほどの荘厳な行列によって町中を巡り、マルグリットはいわば復活し栄光の姿になった。この逸話は、ブルボン王朝復興と教会の復権をキリストの身体と聖女の身体の復元に結びつけて誇示する行事であったのである。

この劇的な始まりから、パリ大司教となり教区再建の責務を与えられたジョゼフ・イッポリュト・ギベール(在職1871〜1886年、1871年より枢機卿)がモンマルトルに敷地を定め、さまざまな困難を乗り越えて大聖堂を建設するという物語になり、その中でいかに巧みに、民衆動員のために巡礼、説教、印刷物の手段を使い、国民議会を操縦し、事業を達成したかが書かれている。ギベールは、この大聖堂が神に近づく道であることを強調してやまなかったが、同時にそれがフランスの過去を理解する道でもあることも力説したのである。

(高柳俊一/英文学者)