森 裕行(縄文小説家)

ある経験を境に人生が変わるということがあるようだ。意識できる経験もあるが、その時は気づかなくても後ではっとする無意識の経験がきっかけにも。

縄文人は日の出や日の入といった昼と夜の境目、冬至や夏至、春分・秋分といった季節の変曲点、人生の境目(誕生、成人、結婚、出産、死)。そして意外に語られないが食事などの日常の生命体としての活動も共同体の境目として意識したと思う。境目……流れてゆく日常性の中で何か裂け目が生まれ、変化が始まる。すこし大げさかもしれないが「死と再生」そんな言葉が浮かんでくる。

さて、この2~3ケ月忙しい日々を送ったが一段落し、久しぶりに信州にリフレッシュを兼ねて縄文旅行に行った。今の時代は何をするにも、身体性、精神性だけでなく霊性も考慮することが大切と思うが、反省してみると理性偏重で、感性や五感の世界がどこか抜け落ちていて、いのちに繋がるルーツ探索の旅も忘れがち。

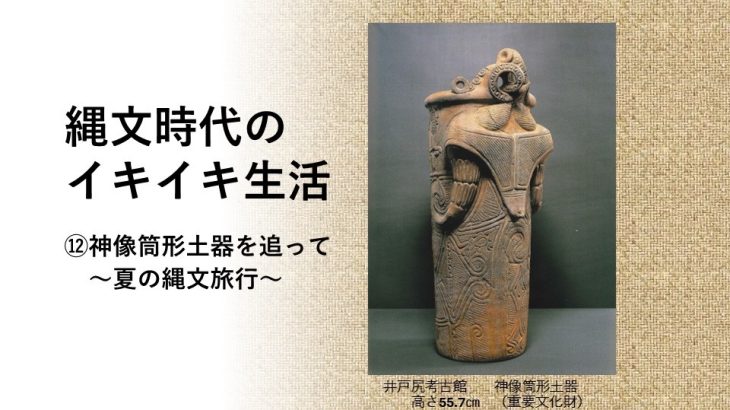

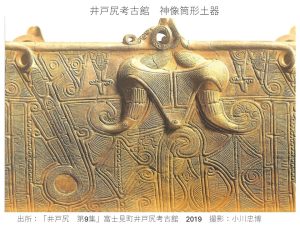

今回の旅の目的のひとつは長野県の藤内遺跡の環状集落32住居址の床面から見つかった「神像筒形土器」を見ることであった。藤内遺跡発掘で小林公明氏が32住居址に冬至の朝日(日の出)が差し込むのを目の当たりにしたとのこと。報告書で確認したら、神像筒形土器は32住居址の床面から発見されたこともあり、冬至の日の出の時の祭祀にこの神像筒形土器が何らかの形で使われた可能性もでてきた。

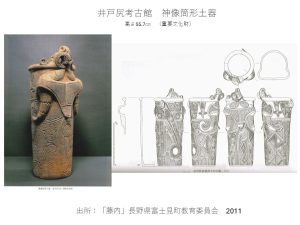

井戸尻考古館にて、「神像筒形土器」をはじめ藤内遺跡の遺物各種をじっくり拝見させていただいた。では、神像筒形土器について説明させていただこう。

井戸尻考古館の「井戸尻」などからヒントを得て、この3次元図像を解釈すると、両肩には太陽と月が宿るかのように土器内側には半球のへこみがある。これはイザナギが黄泉の国から帰還してから禊ぎをする古事記で語られるシーンに対応する可能性がある。海中での禊ぎで左目が太陽(アマテラス)、右目が月(ツキヨミ)、そして鼻(背中の逆三角形の下に向かう頂点が相当か)が海を支配するスサノウ。スサノウの鼻の下には大きな蕨手が底部の方から上がっていて、同時代の水棲動物「みずち」のような創生神話にでてくるような生き物に重なる。

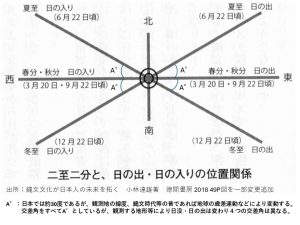

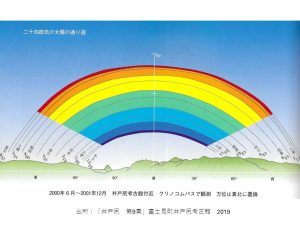

この数か月、墓壙や住居址と冬至の日の出入り光の事ばかり考え三角定規(90°,60°,30°)を確かめるため多用していた。真東と真西を結ぶ線が春分・秋分の日の出入り線になり、その線を中心に約30度の角度が中部高地と南西関東では、夏至と冬至のラインに重なる。この三角定規は神像の背中の逆三角形に似ていて、稜線などの景観から墓域等の造営にも使ったのではと直観してしまった。縄文中期には三角形の土製品や土偶、石器が発見されるが、二至二分(冬至、夏至、春分、秋分)と関係するのではないか。もちろん景観からの素朴なカレンダーと観ることも可能だ。中央は春分・秋分点で、この日を境に黄道における太陽と月(白道と呼ぶ)の上下位置が変わる。例えば秋分を過ぎると太陽は低く、月は高い軌道をとるように逆転する。

両肩からは左右に蕨手のような中空の腕が出ていて、これを薄明(明け方、夕方)の見え始めの月の生長・減殺の軌道として捉えた蛙図像の分析があり、縄文人の天体に対する関心と世界観に驚くが、ここでは蕨手を季節の変化を支配する神の力と観た方が良いのではないだろうか。

両肩からは左右に蕨手のような中空の腕が出ていて、これを薄明(明け方、夕方)の見え始めの月の生長・減殺の軌道として捉えた蛙図像の分析があり、縄文人の天体に対する関心と世界観に驚くが、ここでは蕨手を季節の変化を支配する神の力と観た方が良いのではないだろうか。

さて、この図は俳句などでお馴染みの24節季と太陽の黄道を表しているが、色が7色に分かれていて、中国の淮南子(紀元前139年頃)に記載されている七舎を表してもいるようだ。小林公明氏は銚子に近い余山貝塚で発掘された特殊な初期ミミズク土偶の平べったい頭頂の糸巻き型の図像等を分析され、縄文時代後期に24節季(太陰太陽暦)が使われていたのではという論文を1995年に発表された。また、藤田富士夫氏は土偶や三角とう土製品に認められる列点文等から縄文人の太陰暦(数字)の認識があることを2017年に発表されている。どうも、縄文人も大陸の文化と同じように暦の知識を持っていたようだ。縄文時代中期にはクリ、クルミ、エゴマ、大豆、小豆、サトイモ?といった植物管理・栽培文化があったことが明らかになってきているが、同時に暦の発達があっても自然だ。今度は暦の知識から縄文中期の神像筒形土器を眺めると、七舎で言えば中央(緑色)の門(春分・秋分の時期)は季節が変わるだけでなく、日食・月食がおこる域でもあり、月と太陽が同宿するといった知識を縄文人は知っていたのかもしれない。

現代日本の俳句や和歌の文化を見ても、暦は様々な森羅万象から生命のみずみずしさを際立たせる、霊性への扉のように働く。その原型となる縄文文化にも暦があり、イキイキとした文化の源泉になっていたのではないか。

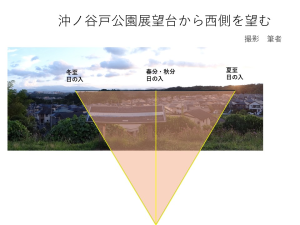

さて、私の旅は井戸尻考古館で終わらず、近くの神像発掘の藤内遺跡にも寄り、現地の眺望も堪能した。

さらに、八ヶ岳美術館から尖石縄文考古館まで、車で回り、村々が当時は直径5kmくらいの生活圏を持っているようで、おのおののムラの独自の個性も味わえた。

さて、尖石縄文考古館では、昔の尖石考古館の建物の模型や当時活躍していた宮坂英弌氏の写真をじっくり拝見する機会があり、ふと60年以上前の小学生だったころ、夏休みに母の友人のAさんの蓼科の家を尋ねるバスで、とんがり帽子のような旧考古館を車窓から眺め記憶していたようだ。考古学に特別の関心があるわけではない小学生の私が、何故考古館を覚えていたのだろう。人生の薄明の時期に理性ではすり抜けてしまう、何かの気配を感じたのかもしれない。

尖石縄文考古館の見学の後に奥蓼科の御射鹿池に行った。この景色は東山魁夷の「緑響く」で広く知られるようになったが、水面に写る景色が実に神秘的で心が洗われるのである。「……神の霊が水の面を動いていた。神は言われた。「光あれ。」……」(創世記 1-2から3)

光とは何かをあらためて考えた。太陽、月、星の天体だけでなく、火炎、蛍、土(雲母が含まれたり)や水・・様々な縄文人の感じるペルソナを通し見えるのが光であり神なのかもしれない。

さて、今回の旅は私にとって境目だったようだ。「神像筒形土器」について理解を深めることが境目だったのだろうか。今勉強している縄文図像学の知恵だったのだろうか。縄文人の霊性理解の境目だったのだろうか。

「青い鳥」というメーテルリンクの童話があるが、日常の中にこそ青い鳥がいるとの教訓。私にとって結局は、地元の縄文に触れることが地道だが大事なことだと気が付いた。それが境目だったかもしれない。週末縄文人のように、有難いことに土器に身近に触れたりする機会に恵まれているのだ。理性偏重ではなく五感や感性を大切にして、日々の生活を紡ぐ。それが原動力なのだろう。東京都埋蔵文化財調査センターが手掛けた多摩ニュータウンの遺跡数964のうち約800が縄文時代であり、またその縄文時代のうち約450が中期とのこと。あるいは約4万年前から始まった日本列島のホモサピエンスの歴史で一番長いのは旧石器としても次に続く1万年以上続いた縄文時代。そこに触れながら宮坂英弌氏が俳句をひねったように、五感を通して縄文世界に触れ、何かをつむぐことだ。それが真善美への道なのだろう。