古谷 章

「戦争を知らない世代」と言われる私ではあるが、アジア太平洋戦争の惨禍を被った人々を身近に知る世代としての責任があるのではなかろうか。そんな思いから戦争の後4年間シベリアに抑留され、2002年に亡くなった私の父のことを記したい。

父は1925年(大正14年)2月に生まれ、旧制中学校を経て逓信官吏練習所(現在の郵政大学校などの前身)を卒業してから郵便局に勤めていた。終戦の年(1945年)満20歳になってすぐに徴兵され、5月に輸送船で旧満州に渡った。内地から満州に将兵を送り出したのはその後一度だけだったそうだから、旧日本軍にとって「最後のあがき」のような派兵だったと言えよう。

現地に着いてから戦争らしいことは何もしないうちに8月のソ連参戦、終戦となってしまった。その直後に「兵士一同玉砕する」との命令があり、トラックで運ばれる時は皆涙を流していて、父も走馬灯のように父母や兄弟の顔が脳裏に浮かんだという。しかし、なぜかその命令はいつの間にか立ち消えになり、ソ連軍の管理下に置かれることになってしまった。

収容所はシベリア東部のウスリー州にあり、主に森林の伐採などの労働に従事したそうだが、生前ときおり話す捕虜時代の思い出話と言えば、作業のことよりもその寒さとひもじさのことが多かった。

言うまでもなく寒さは厳しいものだったが、特に抑留された最初の冬は日本軍から徴兵時に支給された夏服しか着るものがなかったので、その寒さは耐え難く辛いものだったそうだ。当時のソ連には捕虜に支給する衣類すら事欠いていたのだ。

誰もが体のどこかに凍傷ができ、父も足のかかとにその痕跡を残していた。私が山登りを始めて冬山にも行くようになると、どのくらいの寒さなのか、気温はマイナス何度になるのか、詳しく聞きたがっていたものだ。

支給される食糧はわずかなパンや薄いスープ程度だったので、小動物や昆虫、雑草に至るまで食べられそうなものは皆で「料理」して食べた。また、わずかに配給される黒パンを一度に食べるともったいないので小分けにして食べることもあったが、うっかりそのまま残しておくと誰かに食べられてしまうので肌身離さず持ち歩いていたそうだ。

そして戦友は寒さと飢えで体力を奪われ、次々と亡くなっていった。朝起きると隣に寝ていた仲間がこと切れていたことも珍しくはなかったという。ひどい下痢に襲われた時はこれまでかと覚悟をしたけれど、便所の脇で寝てトイレと往復しているうちに回復したなどと言う話も聞いた。旧制中学時代から剣道を続けるなど人一倍運動はしていたので、それまでに培った体力で何とか切り抜けられたのだろう。

厳しい生活を強いられていたのは捕虜だけではない。革命とその後の戦争による混乱に見舞われていた当時のソ連、特にシベリアではロシア人にとっても食糧事情はもちろんのこと、あらゆる物資が欠乏していて捕虜と似たような生活レベルだったようだ。ある時、近所の若い娘に軍から支給されていた褌のヒモの部分を切り離してさらし布部分をあげたら、白い布など貴重品なので元の用途は知らずに喜んでスカーフにしていたくらいだったのだ。

またロシア人にこっそりと「昔(革命前)と今とどちらが良いか」と尋ねると、周りを見まわして誰もいないことを確認してから小さな声で「昔のほうが良かった」と答えることも少なくなかったようだ。

1949年になってようやく帰国できたが、その時現地で覚えたロシア語をメモしたノートは持ち帰ることを許されず、ナホトカ港で捨てざるを得なかった。文字にせよ絵画にせよ書いたものを一切国外には持ち出せなかったのだ。万一見つかったらその部隊は連帯責任として全員帰国できなくなってしまうので従わざるを得なかったことをよく残念がっていた。

帰国後は郵便局に復職したのだが、それから間もなく開かれた労働組合の大会での議論は捕虜時代にソ連で学んだ「社会主義理論」からすると生ぬるいものに見えた。元来生真面目な性格だったので収容所で行われていた「民主教育」が身についていたのだろう。だから大会を一人でかき回して、いきなり分会の書記長に選出されてしまったそうだ。

その後郵政省の本省に異動したころには組合活動から離れたので、私の知る父は管理職でしかない。「二十歳で赤旗を振らないような奴は馬鹿だが、四十歳になっても振っている奴はもっと馬鹿だ」という格言?をつぶやくのを聞いた覚えがある。しかし、選挙では誰にも言うことなく左派系の政党に投票していた時期もあったようだ。

飢餓の生活を送ったので目の前に食べ物があると食べずにはいられない、出された食べ物は絶対に残さない、という発想が身に沁みついていた。だから私も子どものころは食卓に出されたものを残すことは許されなかった。ところがそんな食生活を続けていたせいか、1964年に十二指腸潰瘍に見舞われた。それも生半可なものでなく、文字通り胃腸に穴が開き、その日の夕食に食べたものが体内に散乱するという悲惨な状態だった。夜、担ぎ込まれた病院では消化しきれていなかった肉や野菜、特にシイタケなどを医者が夜明けまでかけてピンセットで摘まみ出したそうだ。医者は「こんなに穴が開くまで痛みを我慢していられることは普通ではありえない」と呆れていた。

これも何事も我慢しなくてはならなかった過酷なシベリア生活の後遺症だったのだろう。私にとっては幸いなことにそれ以降は食事に関してはあまりうるさく言われることもなくなったが、なにより本人も食事には慎重になった。

60万人、あるいはそれ以上ともいわれる日本軍の捕虜だが、私の友人の父親は将校だったため全く苦労することもなく安穏とした抑留生活を送れたという話を聞いた。しかし、ほとんどの抑留者と同様に一兵卒に過ぎなかった私の父にとっては過酷な捕虜生活だったはずだ。

ところが、収容所で出された黒パンやジャガイモを懐かしみ、家でも好物としてよく食べていたし、ロシア民謡の「カチューシャ」をロシア語で口ずさむこともあった。そんな父の言動を思うと、戦時中にカボチャばかり食べたのでカボチャは大嫌いだという私の母や、新兵訓練で信州に行って辛い思いをしたので信州には旅行にも行きたくないと言い張ったおじとの違いはどこに由来するものなのかと考えてしまう。

晩年は骨粗しょう症や腰痛をはじめいくつかの病に侵されたが、若い時とはいえ4年間、劣悪な栄養状態に置かれたことがその遠因と思われた。火葬場で拾った父の遺骨はその数年前に亡くなった私の祖母の骨より分量が少なかった。

晩年は骨粗しょう症や腰痛をはじめいくつかの病に侵されたが、若い時とはいえ4年間、劣悪な栄養状態に置かれたことがその遠因と思われた。火葬場で拾った父の遺骨はその数年前に亡くなった私の祖母の骨より分量が少なかった。

突然の死だったので、生前に抑留時代だけでなく、その前後のことも含めて父から詳しく聞いておくべきことがたくさんあったのではないかと今にして思う。しかし、時として口が重くなることもあり、父にとっては拭い去ることのできないトラウマとして生涯を覆いつくしたに違いない。

戦争終結後も捕虜を抑留したことはソ連の明らかな国家犯罪だ。武装解除した兵士は速やかに家庭に帰らせるという戦後の世界秩序の原点であるポツダム宣言をないがしろにするものだし、そもそも捕虜に強制労働をさせること自体が国際法違反である。本来の社会主義とは無縁のスターリニズムの犯罪と言わざるを得ない。

しかし、当時の日本政府は「国体護持」のために「人身御供」として捕虜を差し出すようソ連との密約を交わしたともいわれる。満州に開拓民を残して逃亡した関東軍の所業とも通底する、まさに棄兵・棄民である。

また一方、日本国内においても左派勢力は当時の「社会主義国」ソ連への幻想から真相解明に向けた積極的な態度を取ってこなかった。そんなことが積み重なり、また当事者が亡くなっていく中で歴史の闇として葬り去られてしまうのだろうか。

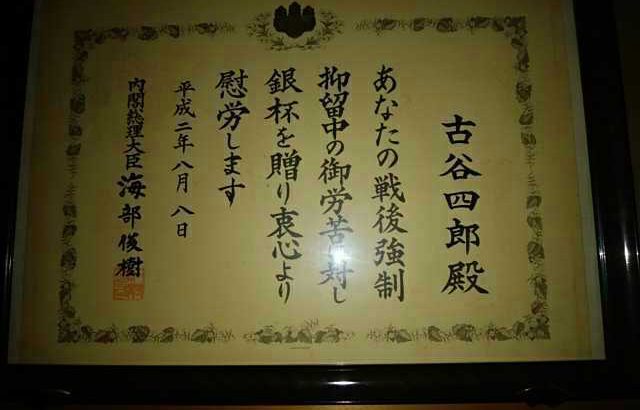

我が家には1990年に当時の海部首相から父に宛てて労苦を慰労し銀杯を贈る旨の記された証状がある。それが届いた時、父は何か苦笑いをしていたように思えた。しかるに、今生きる私たちがなすべきことは形だけの慰労をすることではない。シベリア抑留・捕虜の使役という国家(ソ連だけでなくこの蛮行を見過ごした日本はもとより戦後処理に関わったすべての国)による犯罪の全貌を明らかにすることではないだろうか。

わたしの妻の父親は20才のころシベリアに抑留されてつらい日々を送りました。 数年後帰国できましたが、結局晩年の心臓の問題はこの頃のことが遠因だったのだと思います。

わたしの息子が美大に通っていたころ「白樺の絵を描いてほしい」と岳父からのお願いに、息子が青空のもと見上げるような白樺の林を描いて送ったところ「こんなんじゃない。寒さに凍えた灰色の空。 その中の1本の白樺の木の下に仲間がねむる土饅頭を描いてほしい」と再度の依頼がありました。

そんなつらい日々を送った岳父ですが、その口癖に「ロシア人もいい人もいれば悪い人もいる」という言葉。

ロシア人を見つけると、若い時に覚えた片言のロシア語で、ニコニコ話しかけていました。

あんなにつらい思いをしたのに。。。 岳父はだいぶ前に亡くなりましたが、いまでもその言葉が思い出されます。