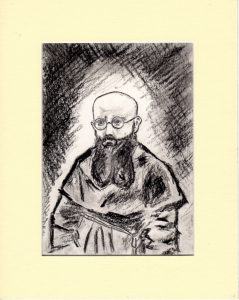

鵜飼清(評論家)

マキシミリアノ・マリア・コルベ神父が、ゼノ、ヒラリオ修道士と共に日本へ宣教をしにやってきたのは、1930(昭和5)年でした。コルベ神父たちは長崎で宣教誌の『無原罪の聖母の騎士』を日本語で発行しはじめます。

日本での6年間の宣教活動の後、コルベ神父は1人で故国のポーランドへ帰国します。コルベ神父は自身が設立したニエポカラノフの修道院長になり、『聖母の騎士』など新聞や雑誌での宣教に意欲的に関わっていきます。

しかし、時代の流れには暗雲が立ち込めていました。1939年、ナチス・ドイツ軍のポーランド侵攻により第二次世界大戦がはじまります。

コルベ神父のいるニエポカラノフも占領され、コルベ神父は1941年ワルシャワのパビアク刑務所に連れて行かれます。そしてアウシュビッツに送られ農業従事者の第14号棟にいたとき、作業中に1人の収容者が逃亡します。ドイツ軍の所長は逃亡した仕返しとして10人を餓死刑にすると言いました。

死刑者のなかに若いポーランド人の兵士がいました。そのガイオニチェックという父親の身代わりになって、コルベ神父は地下牢に入りました。そして、聖母被昇天祭の祝日の前夜祭にあたる8月14日の夜に息を引き取り、天国へと旅立たれました。

コルベ神父が身代わりとなったガイオニチェックさんが生きていなければ、この話は後世に伝わらなかったことでしょう。収容所から生還できたこと自体に、神のはからいを感じざるを得ません。

しかし、映画などでも描かれる収容所の悲惨な情景は、顔を覆うばかりです。いつ誰が無慈悲に殺されてもなにも言えない状況がいまここにある毎日です。もし、コルベ神父のような状態にあったら、と思うと怖ろしさに身が震えてしまいます。だからこそ、コルベ神父の偉大な愛の行為に、わたしたちは希望の光を見ることができるのでしょう。

2020年の今年は、コルベ神父が来日した年から90年目にあたります。その年が、新型コロナウイルスによるパンデミックな年となってしまいました。わたしは苦渋年(90年)として、記憶に留めたいと思っています。いま世界中で医療従事者のかたがたが、まさにコルベ神父の愛の実践をしています。戦争は2度としてはいけない。戦争に至らない道を歩むには、イエスの説いた「隣人愛」であり、コルベ神父が命を賭けて伝えたかった「愛の宣教」を真に受け留めていかねばならないと思います。

余白のパンセ(2)で取り上げた『まひまひ』という冊子に載せた小さなお話を紹介させていただきます。このお話は、コルベ神父の「身代わりの愛」に着想を得ています。

***

民話一題

さち

江戸時代のころの話です。

ここは紀伊の国、いまの和歌山県の南部に、小さな漁村がありました。夕暮れ時の海岸に5~6人の男の子が遊んでいました。棒切れでなにかをつついています。そこへさちという娘が赤ん坊をおんぶしながら通りかかりました。近くに行ってみると、小さな亀をいじめて遊んでいるところでした。さちは男の子たちから亀を助けて、海に逃がしてやりました。

それから十年が経ちました。さちは村でも一番の器量よしに成長しました。ある日、京の街から派手なかっこうをした若者たちがやってきました。街での遊びにあきた若者たちは、村にある家を一軒一軒馬で走り回り、飲めや歌えの大騒ぎをしました。そして、とうとうさちの家にもやってきました。若者たちは、めざとくさちを見つけると、馬に乗せて連れて行ってしまったのです。

さちには両親がいませんでした。病弱だった母親は、さちを産むために全精力を使い果たして亡くなったのです。父親はその寂しさをまぎらわそうと、一日中酒を飲むようになり、さちが3つのときに岬から落ちて死にました。それからずっと、さちはおじいさんに育てられました。

一人になっても、おじいさんは漁のために船をだしました。それはめずらしくはげしいしけの日でした。船は木の葉のように波にもまれ、ついにからだが海に投げ出されてしまいました。気がすーっと遠くなっていきました。そしてだいぶ経って、人の騒がしい声で意識が戻りました。なんと砂浜に倒れているではありませんか。そばにがっしりとした青年が立っていました。この青年がおじいさんを泳いで助けてくれたのです。

おじいさんは、この青年弥吉と暮らすようになりました。弥吉がどこからきたのか、どうして助けてくれたのか、そんなことはどうでもいいことでした。弥吉がいっしょに漁をして暮らしてくれるのがとってもうれしかったのです。

ある夜、おじいさんが弥吉にさちのことを話しました。ここにさちがいてくれたなら、どんなにしあわせだろうと思ったからでした。それから弥吉がときどきどき4~5日村を離れるようになりました。街にさちをさがしにでかけていたのです。

京の街をくまなくさがしました。おじいさんから聞いいたさちの顔を似顔絵にして聞き歩いたのです。そうこうするうちに三条大橋のたもとで夜の仕事をする女から、最近川に身を投げようとして救った娘によく似ている、という話を聞きました。

やっと出会えたのです。さちは、若者たちから逃れることができたものの、村に帰るに帰れず、乞食のような暮らしに疲れ切っていたのでした。しかし、ここはやくざのショバです。弥吉は腕っぷしのいいところを発揮して、ようやくさちを手元に連れもどしました。

やっと出会えたのです。さちは、若者たちから逃れることができたものの、村に帰るに帰れず、乞食のような暮らしに疲れ切っていたのでした。しかし、ここはやくざのショバです。弥吉は腕っぷしのいいところを発揮して、ようやくさちを手元に連れもどしました。

弥吉の説得に、さちはだんだんこころをひらいていきました。

「おじいさんに会いたい」もうさちはたまらなく思いました。

さちが村に帰り、おじいさんと弥吉としばらく平穏な日々がつづきました。しかし、弥吉には時間がありませんでした。あとひとつ弥吉にはこころ残りなことがあったのです。それは、昌作のことでした。昌作はずっと前からさちのことが好きだったのです。さちがいないあいだ、どんなに心配していたか。それはさちのおじいさんもよーくわかっていました。ただ昌作の家は家族が多いので、街までさがしに行ける余裕がなかったのでした。

弥吉は、さちにそのことを話しました。おじいさんは「自分とさちの命の恩人なのだから、お前さんとさちが一緒になってくれるといいんだが」といいました。

しかしさちは、弥吉が苦しそうに涙をいっぱい溜めているのを見て「弥吉さんが、そういうのなら」と小さくいいました。

あくる朝はやく、おじいさんは久しぶりに船を出しました。すると船の下を大きな、いままで見たこともないような立派な亀がゆっくり泳いでいきます。それは年老いて荘厳なすがたをしていました。

家にもどり、さちにそのことを話すと、さちはあわてて海岸へ走りました。そのとき、はっきりさちにはわかったのです。「弥吉さーん、ありがとーぅ」声をかぎりにさけびました。

しばらくして、夕方の砂浜をさちが子どもをおぶって歩くすがたがありました。それは近所の子どもをおぶるさちではなく、昌作とさちの子どもをおぶるすがただったといいます。

[おわり]

(イラスト:筆者)