【素朴な質問3】

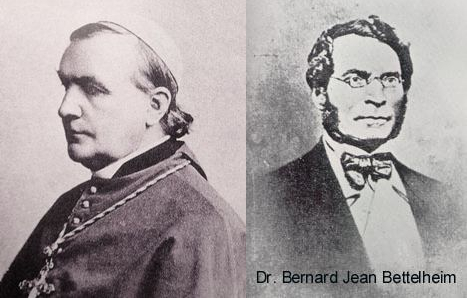

「日本が開国して、外国人居留地が生まれた町から近代キリスト教の宣教が始まったことは知っていますが、それ以前、すでに琉球に宣教師が来ていたのですね。倉田夏樹さんの記事にも名前の出ているカトリック宣教師フォルカードとプロテスタント宣教師ベッテルハイムについて、どのような人であったかぜひ知りたいと思います」

【フォルカードについて】

貴重な二書

フォルカードについては、特集10「浦上四番崩れ」の図書案内でも紹介したフランシスク・マルナス著『日本キリスト教復活史』(久野桂一郎訳、みすず書房 1985年)が、その第1部「日本の入口にて」で、フォルカードをはじめとするパリ外国宣教会宣教師の琉球への渡来の経緯を、この書のもつ大きな歴史展望(再宣教の始まりから1889年の明治憲法発布時代までの概観)の中で綴っています。

その中でフォルカードの琉球滞在に関しては、彼自身の滞在日記がかなりの分量で引用されています。この滞在記自体の邦訳もありました。『幕末日仏交流記 フォルカード神父の琉球日記』(中島昭子・小川早百合訳、中央公論社・中公文庫 1993年)です。フォルカード自身の言葉に触れられるということは実にありがたく、その琉球滞在の模様が生き生きと眼前に広がります。

これら二書をもとにフォルカードという人の足跡を簡単に見てみましょう。

琉球滞在に至る経緯

セオドール=オーギュスタン・フォルカードは、1816年フランスのヴェルサイユ生まれ。神学校に進み、1839年司祭叙階。東洋宣教の志を抱き、1842年パリ外国宣教会に入会します。同会は、東アジア宣教の拠点事務所をマカオにおいており、フォルカードは1843年にこの事務所の会計補佐として赴任します。

当時は、情勢が大きく動いていた時代。1840~42年のイギリスと清朝中国との間でアヘン戦争が起こり、イギリスが勝利。1842年の南京条約により、イギリスは香港を獲得、さらに広東・福州・厦門(アモイ)・寧波(ニンポー、ねいは)・上海の5港の開港を勝ち得ました。これに続いて、米国と並びフランスも中国進出を企て、1844年10月に結ばれる黄埔条約に向けての交渉を全権公使ド・ラグレネが清朝との間に始めていました。

この交渉を援助していたのがフランス海軍セシーユ提督で、彼は、中国・日本の両方への足掛かりの地として琉球の重要性を認識し、1843年末、部下の船を琉球諸島視察に派遣します。そのときに、琉球語を現地で学ばせるために宣教師の派遣をパリ外国宣教会に要請し、マカオの事務所にいたフォルカード(当時27歳)がその役目を任ぜられます。フォルカードは、中国人伝道士オーギュスタン・コー(高)とともに1844年4月3日マカオを出発、同年4月28日那覇に入ります。そこで、琉球の役人6名に迎えられて「どこから来たのか」と問われるところから彼の滞在日記が始まります。

彼らを載せてきた船は、5月6日に早くも那覇を離れますが、フォルカードとコーは那覇に残されます。しかし彼らは、交渉をできるだけ回避しようとした琉球王国にとっては厄介な存在でした。さらに、薩摩藩の支配のものキリスト教の禁教が敷かれていたので、民衆たちとの接近も禁じられ、泊(とまり)の天久にある寺の中で、事実上監視下に置かれ、約2年を過ごします。

変転する人生と日本への思い

1846年、フォルカードの人生に一大転機が訪れます。5月1日、那覇にフランス船が2年ぶりにやってきました。宣教会の同僚ル・テュルディエが乗っていて感激の再会。彼は、マカオの事務所長リボアからの手紙を渡します。そこにはフォルカードが教皇グレゴリウス16世によって日本宣教の総責任者である代牧(使徒座代理区長)に3月27日付で任命されたことが書いてありました。このときの船は、セシーユ提督が直々に琉球王府と国交に向けての交渉を始めるための先達で、6月初めに提督自身が琉球上陸。しかし交渉は行き詰まり、断念して帰還する提督一行ともにフォルカードも7月半ば、琉球を離れます。2年2カ月の滞在でした。

その後、奄美諸島、トカラ列島近くを航行し、7月29日船は長崎港に向かいます。入港できず付近で投錨した船で長崎奉行方役人との交渉がありつつ、上陸は叶わず船は離れます。長崎目前の船からの思いをフォルカードは記しています。

「私は、視線を海岸に移し、活気に満ちていた長崎の教会の跡を見つけようとしたが、だめだった。どの丘であれほど多くの殉教者の地が流れたのだろうか。信仰の告白者たちの牢獄は、祈りの家は、日本司教の家はどこにあったのだろうか。……私より目のよい者が、投錨地のはずれに十字架が林立する古い墓地が見えると言う。それが間違いでなければ、そこには多くの聖人の遺骨が横たわっているのだ」(『幕末日仏交流記』217ページ)。

日本再宣教の試金石となった琉球

日本への思いをこうして膨らませて、フォルカードはマカオに戻り、やがてそこから移転したばかりの香港の宣教会事務所聖堂で、サモア名義司教として叙階され、日本の初代代牧に着任しますが、日本上陸の機会を伺いながら香港の教会を監督する「知牧」を兼任することになります。以後、パリ、ロンドン、香港を行き来する日々になります。香港では、やがて来日宣教師となるムニクーやジラールに薫陶を授けます。

1850年10月、姉が病死して悲嘆のフォルカードは自らも病気となり、香港知牧を辞任。1852年1月には日本代牧の職も辞任し、またパリ外国宣教会そのものも退会します。以後、彼は、1853~61年フランス領西インド諸島のグアドルゥープ司教、1861~73年ヌヴェール司教、1873~85年エクサン・プロヴァンス大司教を歴任します。そのなかでも、日本が開国してからの再宣教の進展に心を向け、後援し続け、東京の初代司教となるオズーフの司教叙階を司ることになります。マルナスは、これらの教区での務めも「彼の最大の夢であり、かいま見はしたが主がそこに入るのを許し給わなかったこの〈約束された地〉である日本への思いを、一日とて、奪うことはなかった」と述べています(『日本キリスト教復活史』120ページ)。

さて、彼の若き日の琉球滞在経験は、日本再宣教への思いを育てた忍耐の日々であったかもしれません。しかし後にも、琉球は日本開国に伴う再宣教開始期を担ったパリ外国宣教会の宣教師たちが最初に立ち寄る基点としての役割を果たすことになります。1855年にはメルメ(のち函館で活躍)、フューレ(長崎大浦天主堂建設に活躍)、ジラール(第4代代牧)、1857年にはムニクー(長崎、函館、大阪、神戸で活躍)、1860年にはプチジャン。

琉球の存在に目を留めると、アヘン戦争以降の東アジア情勢の中で、キリスト教の宣教と日本の開国、いわば近代日本国家と近代日本キリスト教がどのような試走をもって始まったかがしだいに見えてくるのです。1862年以降、この来日宣教師がまず琉球に到来するということはなくなりますが、1844年から19年間、再宣教が軌道に乗り始めるに至るために、琉球での経験は、琉球そのもの、そして日本を知る上で試金石になったといえるでしょう。それはプロテスタントの宣教の幕開けにとっても同様でした。その役目を担うことになったのがベッテルハイムです。

【ベッテルハイムについて】

ベッテルハイムについて、もっとも詳しい本が見つかりました。照屋善彦著『英宣教医ベッテルハイム 琉球伝道の九年間』(山口栄鉄・新川右好訳、人文書院 2004年)。これは、沖縄県出身の照屋善彦氏(1932年生まれ、琉球・沖縄史の専門家)が琉球大学史学科を卒業後、1969年米国コロラド大学で博士号(Ph.D.)を取得した博士論文(原文英語)の翻訳書にあたります。二人の訳者による訳業は、この博士論文が「博士論文でありながら、物語(ナラティヴ)性を強く印象づけられた」ことによるとあるように、時系列でベッテルハイムの琉球滞在のプロセスを生き生きと物語るもので、一般の読者にとってとても読みやすく面白い内容になっています。歴史学界においても「ベッテルハイム研究中興の労作」と評されているこの本を通じて、さらに、19世紀半ばと琉球、日本、イギリスの諸関係など、ペリー来航前夜の状況について実にさまざまな情報や知見を提供してくれます。

この書に基づいてベッテルハイムの生涯のあらましを見てみましょう。

英国国教会の琉球宣教の始まり

ベッテルハイムが琉球にやってくるには重要な前史がありました。1816年に那覇に寄港した英国海軍の調査探検船に乗務していたハーバート・ジョン・クリフォード(1789~1855)という海軍大尉が、琉球の人々の親切に触れたことをずっと思い出にしていて、アヘン戦争後の中国の5港が開港されたという状況下、1843年に「英国海軍琉球伝道会」の創設に尽力。この会から英国国教会宣教師と医師を派遣したいという意向にふさわしい人物として現れたのが、バーナード・J・ベッテルハイムでした。

ベッテルハイムは、1811年当時ハンガリー(現在スロヴァキア)のブラティスラヴァでユダヤ教徒の商人の家に生まれます。少年時から語学に優れ、語学教師を経て1836年イタリアのパドヴァ大学で医師資格免許を取得。エジプト海軍、トルコ海軍で軍医を勤めている間、英国国教会宣教会の宣教師と出会い、キリスト教(英国国教会)に改宗。1843年結婚。そののち英国籍もとり、1845年英国海軍琉球伝道会の宣教師となり、妻子とともに、1846年1月22日、香港に到着し、4月30日に那覇到着。彼を連れてきた英国船は5月3日に早くも出発してしまい、ベッテルハイム一家や中国人同伴者は琉球に強制的に滞在することになります。西洋人の逗留を歓迎しない琉球王府は、やはり、彼らが住民と接しないことを望むという中で、宣教や医療への便宜も視野に、那覇の町中の護国寺という寺を住まいとします。フォルカードと同様に、役人の監視下に置かれながら、1853年の出発まで、足かけ9年ここが彼の活動の拠点となります。

ベッテルハイムの活動の三つの時期

照屋氏の著書は、1846年5月の来琉から1847年10月までを「宣教の黄金期」として、相対的に宣教活動がなしえた時期であり、ベッテルハイムが琉球語の習得、街頭宣教や冊子の配布に努めたといいます。1846年にはまず英国国教会祈祷書の部分訳、1847年7月には「ルカ福音書」の翻訳を完成。さらに無料診療所を開設。不思議なことに役人たちがこぞってその治療の恩恵にあずかったというのです。

しかし、やがて琉球王国でのキリスト教禁令が強化され、1847年10月から1850年10月までは、ベッテルハイムにとって「茨の道」の時期とされ、さまざまな形での迫害が横行します。そのなかで「使徒言行録」の琉球語訳(1848年8月完成)を進め、また悲惨な境遇の住民のための医療活動も続けていました。英国と琉球王国、英国と英国海軍琉球伝道会のそれぞれの関係が変転するなか1950年10月に一週間ほど英国海軍のレイナード号が国教会香港管区ビクトリア主教スミスを乗せて琉球に情勢視察訪問にやってきます。これ以後、琉球王府のベッテルハイムへの対応が和らいだそうです。

以後、彼の滞在は第3期(1850年10月から1854年7月)を迎え、護国寺での日曜礼拝、家庭訪問伝道、診療所活動(とくに天然痘予防・眼病治療)、「ヨハネ福音書」の翻訳(1850年12月完成)、「ローマ書」(1851年3月完成)などに努めます。この間に日本語も習得しており、1852年から「ルカ福音書」の日本語訳に着手(1858年香港で刊行)。さらに琉球語の辞典・文法書も自らこの年に大部分を執筆し終えていたそうです(未刊)。

ペリー艦隊の来航、琉球との別れ

1853年5月26日、米国のペリー艦隊が琉球、那覇に到着し、7月2日まで滞在(その後7月8日浦賀に来航、有名な「黒船到来」となります)。ベッテルハイムとペリーの出会いがあり、翌年まで琉球と米国との交渉の仲介役となります。彼にとって状況が好転したといえるなか、琉球を去る決心をします。二人の子どもの教育のため、また琉球語訳聖書の出版のため、また自らの健康を考えてのことでした。

1854年2月、一足先に妻と子どもたちが帰国の途に着きます。1854年7月11日、琉球と米国の間に修好条約が締結されたのち、ベッテルハイムは7月17日、ペリー艦隊の船上の人となります。香港で家族と再会し、琉球語訳聖書4書の出版準備を完了(翌年発行)。その後、米国に移住。イリノイ州に住み、南北戦争中は軍医も勤め、のちミズーリ州に移り、同地で1870年2月9日永眠。ちなみにベッテルハイムの派遣団体であった英国海軍琉球伝道会は1861年に解散しています。その資金の残りは英国国教会宣教会が引き継いだとのこと。間接的に日本宣教に活かされたのかもしれません。1926年、彼が滞在した護国寺には来琉80周年の記念碑が建立されています。

ペリー来航の前後史

一人の宣教師の滞在の歴史を語るこの書は、琉球王府、薩摩藩、徳川幕府それぞれのこの時期における思惑とその変転を垣間見させてくれます。われわれには、ペリーの浦賀来航から始まる幕末・維新史のことが盛んに知らされますが、その10年前からフランスやイギリスからのアプローチ、カトリック宣教師や英国国教会宣教師の活動の試走があったことを知るとき、歴史の見え方が変わってきそうです。これに関して、ペリー来航が、まず琉球にあったことを明記し、開国に至る経緯を見直そうという最近の関連本を紹介しておきます。一つは西川武臣著『ペリー来航 日本・琉球をゆるがした412日間』(中公新書 2016年)、もう一つは緒方修著『青い眼の琉球往来 ペリー以前とペリー以後』(芙蓉書房出版 2017年)。近代日本キリスト教史の発端を考えるために、1840年代からの琉球での出来事は、さまざまな問いかけを与えてくれるのではないでしょうか。

(AMOR編集部)

【関連記事】

質問1:琉球王国とは?

質問2:キリシタン宣教の足跡とは?……ルエダ神父と石垣永将の殉教