EU離脱との話題で国家の針路に関心が高まる英国、その中でローマ・カトリック教会はどのような立ち位置にあるのだろうか。20世紀の軌跡についての概観の書を紹介する。なお文中、英国教会と記さされるのは英国国教会、イングランド国教会とも訳されるThe Church of Englandのこと。世界的教派「アングリカン・チャーチ」(Anglican Church= 聖公会)の母教会である:

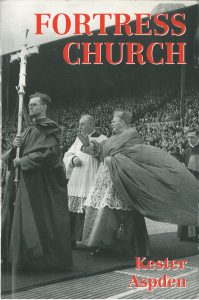

ケスター・アスプデン著『要塞教会:英国のローマ・カトリック司教と政治 1903〜63』

Kester Aspden,Fortress Church: The English Roman Catholic Bishops and Politics 1903-63 (Leominster:Gracewing,2002), x+351 pages

同じ英語圏でも、米国のカトリック教会については研究が進み、その移民時代から今日に至るまで多くの単行本が出版されている。英国についてよく知られているのはエリザベス朝の迫害期と1829年のカトリック解放令のこと。続いて1850年にカトリックの教会位階組織が再建され、新たに司教区が創設されて以降、英国社会に残されたカトリック教会が3人の枢機卿、マニング(1808年〜1892年、1851年国教会からローマ・カトリックに転会、1865年ウェストミンスター大司教、1875年枢機卿)、ニューマン(1801年〜1890年、国教会から転会し1846年ローマ・カトリックの司祭叙階。1878年枢機卿)、ワイズマン(1802年〜1865年。スペイン・アイルランド人移民家庭に生まれたカトリック信者で、1825年司祭叙階、1850年ウェストミンスター大司教および枢機卿となる)の指導のもと、「外国の教会」という根強い偏見や反カトリック感情に対抗した20世紀初めまでのことであろう。その後の20世紀になってからどうであったかについては、これまでほとんどまとまった書物がなかった。本書は副題にあるように英国におけるローマ・カトリックの司教たちがウェストミンスター大司教を中心として、少数者の教会から「事実上の英国の国教」といわれるほど社会的認知を受けるまでに成長する前夜、第2バチカン公会議終了までを取り扱っている。

【さらに読む】

上述の19世紀の3人の偉大な指導者のうち2人は英国教会からの改宗者であり、攻撃の矢面に立たされたが、社会的にはよく知られた優れた人物たちであった。著者が述べるように、彼らの後の時代の教会指導者たちはほとんど今では忘れられているような平均的教会人なのに対して、19世紀の教会指導者はたしかに卓越した知性をもつ思想家であった。ところで、著者は19世紀以来のカトリック教会史学が傾向として、この頂点をなす三人の思想や行動に重点を置き過ぎ、その影響で現在は信徒の信心に集中していることを批判している。1903年から1963年の間の英国カトリック教会の歴史をふり返るために、司教を頂点とした聖職位階の指導的役割とその重要性を過少評価するのは誤りであるとするのである。

著者は、本書がヨーロッパ全体の国際情勢を背景に、英国内の社会・政治問題に対する司教たちの反応に特に注目して叙述する。それは、強力な指導者たちが教会行政に集中し、全体的に閉鎖的メンタリティになったのに加えて、ローマ依存を強めた時代であった。「ゲットーの中に閉じこもった教会」とか「要塞教会」の時代と呼ばれるように、この時代にウェストミンスター大司教ブーン(在職1903〜35年)、ヒンズリ(在職1935〜43年)、グリフィン(在職1943〜56年)、ゴッドフリ(在職1956〜63年)の指導下にあった英国のカトリック教会は内向きで、もっぱら教会組織を固めることに専念していた。それはローマの傾向を反映したものでもあった。教皇ピウス10世(在位1903〜14年)は教会法を整備し、ベネディクトゥス15世(1914〜22)がそれを『教会法典』として1917年に公布した。この法典は各教区司教に自分の教区に対する霊的、現世的裁治権を付与し(335条)、司教は教会法の遵守を監督し、悪弊を斥け、教義と道徳の純粋性を保証し、カトリック教育を推進する役割をもつこととなった(336条)。そして329条2項によって、教皇はすべての司教の任命権者となり、かつてなかったような権限をもつこととなり、教会制度は中央集権的となり、教皇庁の制度的整備によってこの傾向は一層強まった。

1908年に、英国のカトリック司教区は整備されたとして、その管轄が布教聖省(現在の福音宣教省)から枢機卿会議聖省(現在の司教省)に移管され、もはや英国は布教地との位置づけではなくなった。実際、それは中央集権政策の所産であった。司教にはローマで教育を受けた人材が選ばれるようになり、定期訪問によって司教たちは各自の教区の運営について詳細な報告が義務づけられた。

ヨアンネス23世(在位1958〜63年)以前の歴代教皇は、近代主義が教会に入り込むのを極度に警戒し、信者の社会運動は必ず司祭の指導下にあることを義務づけ、徹底的にローマの監視が行き届くように配慮した。「教える教会」(ecclesia docens)と「習う教会」(ecclesia discens)ははっきりと区別され、後者から司教教書、教皇庁各省の文書を含む教導権への従順が義務づけられた。ピウス10世の時、英国のカトリック司教位階組織に対してこの政策を具体的に実施する務めを担ったのは教皇庁国務長官メリ・デル・ヴァル(1865年〜1930年)であった。彼はスペイン・アイルランド系で英国生まれであったため、

英国のカトリック界に強力な影響力を行使した。

このように、英国カトリック教会の公的姿勢は教皇至上主義的でローマ依存的であったのだが、ベネディクトゥス15世(在位1914〜1922)は回勅『アド・ベアティッシミ・アポストロールム』で、カトリック信者に、使徒座の介入がない領域でのさまざまな意見表明を容認した。一貫して、近代主義の脅威に対する敏感な姿勢が取られたが、社会問題についてはかなり広範な意見表明の可能性が与えられた。司教たちは主要な問題となった社会問題に関心を示し、教会の社会教説の原理を説くことが使命であると考えた。ただし、政治の分野へのカトリックの司教位階組織からの直接的な指導や介入は英国ではみられず、政治に対する関心の表明は信者にゆだねられ、そこではおおむね公正、寛容、自由の原則が容認されていた。ヨーロッパ大陸におけるような、聖職者の強力な指導下にあるカトリック政党は英国では実現しなかった。それはおそらく英国のカトリック教会が一般社会から隔離されていたためであった。

他方、教派立学校の存続の問題では、協力関係を樹立しようとする試みに対してカトリックの司教たちは否定的であった。19世紀のカトリック解放令の結果として、オックスフォード大学やケンブリッジ大学へのカトリック子弟の入学拒否は撤回されていたにもかかわらず、ローマの神学校で教育された多くの司教は大学に対しては敵対的であった。

それでも、カトリック教会は近代主義と道徳的、社会的混乱に対して残された最後の砦と考えられ、ロナルド・ノックス司祭(1888年〜1957年。1917年カトリックに転会)に代表されるように、英国教会からローマ・カトリック教会への転会者の数は増加の一途をたどり、1920年には12,621人とそれまでの推移のピークに達した。両大戦間時代の世界情勢と国内情勢は、英国社会に根強かった反カトリック感情を弱めると同時にカトリック教会を社会の主要な潮流に統合させ、指導者たちは、英国社会に属する教会であるという自覚と対外姿勢を明らかにするようになった。この時期、19世紀のマニング枢機卿以来はじめて英国カトリック教会は、ヒンズリ大司教という温かく包容力のある人柄、独裁政治に対する嫌悪や他のキリスト教徒と共に祈る連帯の気持ちをもった指導者を生み出すことができた。そして、エキュメニズム(キリスト教一致促進運動)への展望は、本書の最後の部分にあたるヒーナン枢機卿(在職1963〜76年)の時代にようやく顔を出すこととなる。

(高柳俊一/英文学者)